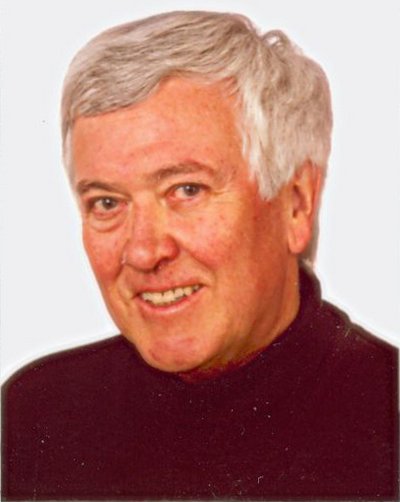

3. Januar 2010 — Wolfgang Ribbe 70 Jahre

Wolfgang Ribbe 70 Jahre – Anlass für uns, auf sein Leben und Wirken zurückzublicken, den Tag festzuhalten und zu würdigen und vorauszuschauen; der Blick zurück ist klar und muss auf wichtige Stationen beschränkt bleiben, er ist jedenfalls länger als die zu erwartende Zukunft.

Wolfgang Ribbe wurde am 3. Januar 1940 in Berlin geboren, in einem besonders kalten Winter, der erste Kriegswinter zudem, dem fünf weitere schwere Kriegswinter folgen sollten und dann die langen Jahre des Kalten Krieges, der erst beendet war, als der Jubilar bereits 50 Jahre zählte und seine Jugend, seine Lehr- und Studienjahre und viele Jahre beruflichen Wirkens zurücklagen. Er stammt aus einem musisch ambitionierten Hause, der Vater war Musiker, konnte aber seinen Beruf in der NS-Zeit nicht ausüben, und obwohl der Sohn schon früh in diese Richtung strebte, war ihm dieser Weg durch ein väterliches Verdikt versperrt. Auch andere Studienwünsche (Jura oder Architektur) blieben unerfüllt. So schrieb er sich bei der Philosophischen Fakultät ein, um Germanistik und Geschichte (in dieser Reihenfolge!) zu studieren, mit dem ‚Höheren Lehramt‘ als Ziel. Erst im letzten Studiensemester wechselte er zum Hauptfach Geschichte, schrieb eine landeskundliche Examensarbeit (über das Havelland im Mittelalter), wurde 1969/70 Wissenschaftlicher Assistent bei Reinhard Elze, bei dem er 1971 eine Dissertation zur spätmittelalterlichen Chronistik einreichte. Nach der Ernennung zum Assistenzprofessor 1972 habilitierte er sich 1976 mit Studien zur Geschichte der Zisterzienser in Brandenburg, in deren Mittelpunkt die Edition des ‚Prozeßregisters des Klosters Lehnin‘ stand. 1978 berief ihn der Berliner Wissenschaftssenator auf eine Professur für die Geschichte von Berlin-Brandenburg, die er bis 1996 wahrnahm. Anschließend leitete er bis 2009 die Historische Kommission zu Berlin, der er weiterhin als Stellvertretener Vorsitzender verbunden ist.

…

Im Mittelpunkt vieler Publikationen des Jubilars stehen Titel zur Geschichte Berlins und Brandenburgs, ein weit gespanntes Feld also. Mit der zweibändigen ‚Geschichte Berlins‘, die er in Verbindung mit mehreren Kollegen des Friedrich-Meinecke-Instituts erarbeitet hat, liegt seit der ersten Auflage (1987) und mit der dritten erweiterten und aktualisierten Auflage (2002) ein Standardwerk zur Geschichte der deutschen Hauptstadt vor. Entstanden am Ende des 20. Jahrhunderts und zu Beginn des neuen Jahrtausends den neuen Anforderungen angeglichen. An diesem Opus läßt sich fast alles über den Herausgeber und Autor Wolfgang Ribbe ablesen, sein markantes wissenschaftliches Profil erkennen: er ist ein Historiker mit einem zeitlich umfassenden, epocheübergreifenden Arbeitsgebiet, er zeigt sich vertraut mit verschiedenen historischen Ansätzen. Davon zeugen auch zahlreiche Aufsätze über die Anfänge Berlins und Cöllns, zur mittelalterlichen Chronistik und den deutsch-slawischen Beziehungen bis hin zur jüngsten Entwicklungsperiode unserer Stadt. Beide Bände der Stadtgeschichte zeigen auch seine immer wieder bewiesene Fähigkeit, kompetente Fachkollegen zu umfangreichen Werken zusammenzuführen. Seine Herausgeberschaft ist stets mit persönlichen Beiträgen verbunden und läßt die individuelle Handschrift der Mitarbeiter zu. Eigene Leistungen basieren durchweg auf eigenem Quellenstudium, wie überhaupt die Arbeit mit den Quellen und an den Quellen sein ständiges Arbeitsfeld ist. Man kann schon auf die frühe Edition der ‚Aufzeichnungen des Engelbert von Wusterwitz‘ (1973), des ‚Prozeßregister des Klosters Lehnin‘ (1975/1998) und des ‚Landbuchs des Klosters Zinna‘ (1976, mit Johannes Schultze) zurückgehen, oder dann auf die jüngsten Editionen der ‚Regesten der urkundlichen Quellen zur Geschichte von Berlin/Cölln im Mittelalter‘ (2007, mit Gaby Huch), auf ‚Die Matrikel der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin 1810–1850‘ (2010, mit Peter Bahl) und die kurz vor dem Abschluß stehende Edition der ‚Lageberichte der Geheimen Staatspolizei für die Provinz Brandenburg und die Reichshauptstadt Berlin‘ verweisen. Diese Editionen sind Ergebnisse historischer Forschung und vorrangig für diese bestimmt, keineswegs gehören sie aber in die Provinz Kastalien, in der Hermann Hesses ‚Glasperlenspiele‘ produziert wurden. ‚Geschichte treiben heißt‘ so Hermann Hesse, ‚sich dem Chaos zu überlassen und dennoch den Glauben an die Ordnung und den Sinn bewahren‘.

[…]

Ein weiteres, von Wolfgang Ribbe für Berlin wohl erstmalig erschlossenes Arbeitsfeld sind die ‚Berlinischen Lebensbilder‘, Biographien hervorragender Berliner Bürger mit unterschiedlichem Tätigkeitsgebiet. Bei diesem noch weiter laufendem Vorhaben ist er wieder Autor, Herausgeber und Organisator. Ein umfassendes Lexikon Berliner Biographien bleibt immer noch eine Zielvorstellung.

[…]

Mit der Wiedervereinigung der Stadt ergaben sich neue Möglichkeiten und Aufgaben für die Arbeit der Berlin-Historiker. Es sollte zusammenwachsen, was zusammengehört; so ein historischer Prozess vollzieht sich jedoch nicht im Selbstlauf, er bedarf aktiver Handlungen. Ein aktiver Streiter auf diesem neuen Feld war und ist Wolfgang Ribbe. Er nutzte konsequent die neue Situation. Noch Ende 1989 stellte er erste Kontakte zum Fachbereich Territorialgeschichte Berlin-Brandenburg an der Humboldt-Universität her, die sehr bald zu gemeinsamen wissenschaftlichen Veranstaltungen und Publikationen führten. Es war eines der ersten Anliegen Ribbes, seine Reihe der Geschichte der Verwaltungsbezirke auf die Ost-Berliner Bezirke sowie auf besonders bedeutsame Stadtgebiete wie die Karl-Marx-Allee oder den Schloßbezirk auszuweiten, Vorhaben, die zuvor durch die Sperre der Ost-Archive für West-Berliner Forscher unmöglich waren. Als Autoren wählte Ribbe ausschließlich Kollegen aus Ost-Berlin, die zwar positiv ‚evaluiert‘, jedoch ‚abgewickelt‘ waren und jetzt durch seine Initiative zu Arbeit und Lohn kamen. Wie immer ließ er sie vertrauensvoll agieren. Leider gab es auch Enttäuschungen, so dass dieses Vorhaben nicht vollständig abgeschlossen werden konnte, und es gab insgesamt auch Widerspruch zur Gesamt-Berliner Gemeinsamkeit, insbesondere auch zur einträchtigen Arbeit West- und Ost-Berliner Historiker. Doch für Wolfgang Ribbe war mindestens seit 1990 eindeutig, daß kein zwingender Grund mehr besteht, die deutsche und Berliner Geschichte mit zweierlei Erinnerung zu belasten, wie dies in der Periode der Spaltung entschieden der Fall war. Der durch solche Kämpfe nicht länger verstellte Blick schuf günstige Voraussetzungen für neue Arbeiten. Und was zum 750-jährigen Berlin-Jubiläum 1987 noch nicht möglich war – die erste Gesamtdarstellung zur Geschichte Berlins erschien jeweils getrennt in Ost-Berlin und West-Berlin – konnte 1995 verwirklicht werden: Die ‚Brandenburgische Geschichte‘ war ein Ost-West-Gemeinschaftswerk. Hier war bereits zusammengewachsen, was zusammen gehört. Diese positiven Leistungen mögen die Zweifler und Skeptiker (vielleicht?) nachdenklicher gestimmt haben.

An zwei Arbeitsstandorten konnte man unseren Jubilar erreichen: in der ‚Rostlaube‘ der Freien Universität Berlin, wohin er 1978 als Professor am Fachbereich Geschichtswissenschaften berufen wurde. Hier betreute er ganze Generationen von Studenten in Vorlesungen, Seminaren, Übungen, Exkursionen und Examina. Auch im Ausland war seine Mitwirkung gefragt. Vorträge und vor allem auch Lehrverpflichtungen führten ihn nach Frankreich, China, Japan und in die USA.

[…]

Der zweite, ehrenamtliche Arbeitsplatz war (und ist) der schöne ‚Mittelhof‘ im Kirchweg in Nikolassee, dem Sitz der Historischen Kommission zu Berlin. Von ihr sprechen heißt für viele Jahre von Wolfgang Ribbe sprechen, zunächst (seit 1978) als Leiter der Sektion für die Geschichte Berlins, und dann von 1996 bis 2009 als Vorsitzender der Kommission. In dieser Funktion hat er diese Institution – mit tatkräftiger Unterstützung einiger weniger Getreuer – vor ihrer gänzlichen Abwicklung bewahrt, indem er sie aus einem gesichtslosen Konglomerat zusammengeballter Forschungseinheiten in eine traditionelle landesgeschichtlich orientierte Historische Kommission umwandelte, die sich auf die interdisziplinäre Erforschung der Geschichte von Berlin-Brandenburg und von Brandenburg-Preußen konzentrierte. Er hat dieser Institution und ihren Mitgliedern immer wieder neue Impulse und Anregungen verliehen, für regelmäßige Zusammenkünfte, wissenschaftlichen Austausch, Konferenzen und Publikationen Sorge getragen, sich für die Fortexistenz verwendet, um Räume und Mittel gekämpft. 1998 initiierte er die Gründung eines Fördervereins für die Kommission, um auf diese Weise die heute geläufige Finanzierung der Arbeit zu unterstützen. Schließlich konnte er auch die Zeitschrift der Kommission, das renommierte ‚Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands‘, dessen Herausgeberkreis er lange Zeit angehörte, vor dem Untergang retten, indem er seit 1996 mit dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv und ab 2009/2010 mit dem Landesarchiv Berlin Kooperationspartner fand. Als Kommissionsvorsitzender hat er nicht nur die beiden traditionellen Schriftenreihen der Kommission erhalten und mit zahlreichen neuen Titeln fortgeführt, sondern zusätzlich in vier neuen landesgeschichtlichen Reihen die brandenburgisch-preußische Geschichte noch stärker in die Arbeit der Kommission einbezogen. Die Historische Kommission hat – in ihren besten Tagen mit hauptamtlichen Mitarbeitern besetzt – als eine zentrale Einrichtung für die Geschichte Berlins mit dem brandenburgischen Umland, aber auch Preußens weit ausgreifend fortdauernde, bleibende Leistungen vollbracht, was von der Stadt jedoch nur unzureichend genutzt und honoriert wurde. Möge der Ehrentag des verdienstvollen langjährigen Vorsitzenden zum Nachdenken und Handeln anregen.

Wolfgang Ribbe hat mit dem Umfang und der Intensität seiner Arbeit häufig oder wohl stets seine physischen Leistungsgrenzen überschritten. Überlast blieb nicht aus. Es ist bestimmt nicht immer der reine Frohsinn, Geschichte zu erforschen und die gewonnenen Erkenntnisse verbreiten zu wollen. Wenn man ihn heute erlebt, kann man zum Glück trotzdem erkennen, dass es keinen Ruhestand für ihn gibt und geben kann. In einem hoffentlich zukünftigen zweiten Band ‚Geschichtswissenschaft in Berlin« (Band I 1992 mit Reimer Hansen von Wolfgang Ribbe erarbeitet und ediert), wird ihm ein gesondertes Kapitel gewidmet sein müssen, das seine bleibenden Meriten für die Geschichte Berlins nachzeichnet.

Der ‚Mensch an sich‘ tritt uns näher, wenn wir von der abonnierenden Begeisterung Ribbes für die klassische Musik sprechen. Hören wir also Solveigs Lied ‚Der Sommer ist vergangen‘, hören wir, wie Vivaldi den Herbst vergoldet und Schubert mit der ‚Winterreise‘ in die Jahreszeit führt, in der alles seinen Anfang nahm.

Der alte weise Cato sagt uns ‚De senectute: Cuique temporis ad vivendum datur, eo debet esse contentus‘, also: ‚Man muß jeweils mit dem zufrieden sein, was einem an Zeit zum Leben vergönnt ist‘. Fügen wir noch hinzu: Ad multos annos!

Die ausführliche Laudatio sowie ein Schriftenverzeichnis von Wolfgang Ribbe sind erschienen in dem Tagungsband ‚Die Gründung der drei Friedrich-Wilhelms-Universitäten. Universitäre Bildungsreform in Preußen‘.