Bischofsresidenz Burg Ziesar

Zusammenfassung

Die Bischofsresidenz Burg Ziesar ist die einzig erhaltene geistliche Residenz im nordostdeutschen Kulturraum mit einem dichten und vergleichsweise gut erhaltenen Wandmalerei- und Architekturbestand, vor allem aus dem späten Mittelalter. Bei den Sanierungsarbeiten von 2002 bis 2005 wurden zwei Fußbodenheizungen, ein Gefängnisraum mit Inschriften aus dem späten 15. und frühen 16. Jahrhundert, Reste von Kreuzgewölben, sakrale Wandmalereien und ein Teil der Ausmalung des bischöflichen Wohnbereichs im Obergeschoss freigelegt. Das bekannteste Bauwerk ist die 1470 geweihte Burgkapelle mit ihrer prächtigen Backsteinfassade und den fast vollständig erhaltenen Wandmalereien aus der Zeit des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts. Seit 2005 ist die Burganlage als Museum für die Öffentlichkeit zugänglich.

Kontextualisierung

Bischofsresidenz Burg Ziesar

Clemens Bergstedt

Der Ort Ziesar mit dem dazugehörigen Umland wurde dem Bistum Brandenburg bei seiner Gründung durch Otto I. übertragen (948 oder 965). Die Lage der Veste direkt an einem See, auf den der Ortsname Ziesar direkt anspielt (Ort am oder hinter dem See), zeigt eine typische Topografie slawischer Burganlagen. Für das 10. Jahrhundert gibt es keine Belege, dass die Bischöfe sich in Ziesar aufhielten. Infolge des Slawenaufstands von 983 ging die bischöfliche Herrschaft hier verloren.

Im 12. Jahrhundert nahm der Druck auf die politisch weitgehend unabhängigen westslawischen Stämme zu. Geschwächt durch innere Konflikte, vermochten sie nicht mehr, ausreichend Abwehrkräfte zu mobilisieren. Etwa um 1140 lässt sich ein zunehmendes Vordringen sächsischer Dynasten und Fürsten beobachten, so zum Beispiel errichteten die Herren von Jabilinze in und um Belzig einen eigenständigen Herrschaftsbereich.[1] Den Bischöfen von Brandenburg gelang es um 1110, in Leitzkau eine christliche Kirche zu errichten. Wenige Jahrzehnte später, 1138/39, siedelte Bischof Wigger dort Prämonstratenser an, deren Konvent zugleich als provisorisches Domkapitel fungierte. Im Kontext des sogenannten Wendenkreuzzuges 1147 gelang es, von Leitzkau aus eine Niederlassung an der Sankt Gotthardt-Kirche vor den Toren der Burg Brandenburg anzusiedeln. 1150 erbte der Markgraf der Nordmark, Albrecht der Bär, das slawische, in seiner Markgrafschaft liegende Fürstentum Brandenburg. Die Machtverhältnisse blieben zunächst unsicher, kurzzeitig gelang es Jacza von Köpenick mithilfe polnischer Truppen, die Burg Brandenburg zu besetzen. Nach der Rückeroberung im Juni 1157 unter der Führung Albrechts des Bären beruhigten sich die Verhältnisse auf der Burginsel, wo neben dem Bischof und dem Markgrafen ab 1160 ein königlicher Burggraf agierte. Im Areal der slawischen Burganlage begannen nun die Vorbereitungsarbeiten für den Bau der Domkirche, deren Grundsteinlegung im Jahre 1165 erfolgte. In diesem Zeitraum dürften auch die anderen beiden Besitzungen, die durch die Stiftung Ottos I. dem Bistum übertragen worden waren, wieder in Besitz genommen worden sein: Ziesar und Pritzerbe. Während dieser Komplex im Laufe des 13. Jahrhunderts dem Domkapitel zufiel, blieb Ziesar das gesamte Mittelalter hindurch im Besitz der Bischöfe (Hochstift). Dazu gehörten um 1500 die Stadt Ziesar und 24 umliegende Ortschaften.

Der Ausbau der Burg begann ab der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Die heute noch sichtbaren Dimensionen der Kernburg wurden bereits in dieser Zeit grundgelegt, wobei man sich vermutlich an der slawischen Anlage orientierte. Ein Grund für den frühen und erheblichen Ausbau der Burg Ziesar dürfte die unsichere Stellung der Bischöfe am Kathedralsitz gewesen sein, wo Markgrafen und Burggrafen, Letztere als Statthalter des deutschen Königs, miteinander konkurrierten. Der erste belegte Aufenthalt eines Bischofs in Ziesar fällt ins Jahr 1214, ein Jahr später fand hier bereits ein bedeutender Fürstentag statt.[2]

Die Lage des Ziesarer Besitzkomplexes, einen Tagesritt von der Kathedrale entfernt, bot gute Voraussetzungen für eine Residenzbildung. Die entscheidenden Schritte auf diesem Weg leitete Bischof Ludwig von Neindorf ein, der nicht aus dem Brandenburger Domkapitel stammte. Er war entgegen den sonst üblichen Gepflogenheiten nicht vom Kapitel gewählt, sondern vom Papst eingesetzt worden. Dies führte wohl zu einer gewissen Distanz zwischen Bischof und Domkapitel, was seinen Ausdruck in den immer häufiger werdenden Aufenthalten in Ziesar fand. Parallel dazu unternahm er Initiativen zur Ansiedlung geistlicher Korporationen, von denen sich die Zisterzienserinnen (zwischen 1335 und 1340) dauerhaft in Ziesar an der Heiligkreuzkirche niederließen.[3] Der Trend, den Ludwig von Neindorf mit der Bevorzugung Ziesars eingeleitet hatte, wurde unter seinen Nachfolgern beibehalten.[4] Damit einher ging die Aufwertung von Burg und Siedlung, die wohl erst um 1373 Stadtrecht erhielt.

Um 1500 standen etwa 100 Personen in höfischen Diensten. Zur bischöflichen Tafel, dem gesellschaftlichen Mittelpunkt der Residenz, gehörten die Mitglieder der einflussreichen Adelsfamilien des Hochstifts und die am Hof tätigen Edelknaben. Dazu zählte weiterhin das niedere Personal, das den größten Teil der Angestellten ausmachte und sich aus den Bewohnern der Stadt und des Umlands rekrutierte. Unter diesen sind Vogt und Marschall hervorzuheben. Die Versorgung erfolgte hauptsächlich durch Eigenwirtschaft und Verpachtungen, hochwertige Produkte oder Dienstleistungen wurden auswärts eingekauft. In ihrer Residenz beurkundeten die Bischöfe in erster Linie geistliche und weltliche Angelegenheiten, mehrere Kanzlisten waren dementsprechend hier tätig. Das bischöfliche Gericht mit einem Notar tagte auf der Burg. Die Abhaltung einer Synode (1471) blieb die Ausnahme.

Infolge der Reformation, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, ging Ziesar schließlich in kurfürstlichen Besitz über und wurde in ein kurfürstliches Domänenamt umgewandelt. Eine Zäsur markiert in diesem Zusammenhang das Jahr 1560, als der Enkel Kurfürst Joachims II., Johann Georg, zum Bischof gewählt und damit die Einordnung des Bistums in die Landesherrschaft der Hohenzollern überdeutlich wurde.[5] Damit endete die Zeit der bischöflichen Residenz. Inwieweit die ehemalige Residenzburg von der kurfürstlichen Familie weitergenutzt wurde, lässt sich mangels Forschungen derzeit nicht genauer sagen. Aber zumindest sind im ältesten Inventar von 1613 ein Gemach der Kurfürstin und kurfürstliche Gemächer erwähnt, 1650 ist von einer großen fürstlichen Kammer und einem großen sowie kleinen fürstlichen Gemach die Rede. Dazu kommt ein repräsentativer Kamin aus dem 17. Jahrhundert im Obergeschoss, der zu einer fürstlichen Ausstattung passt. Ein Graffiti mit dem Namen Adam von Redern und der Jahreszahl 1609 deutet, da dieser 1603 als Edelknabe vom Kurprinzen Johann Sigismund angenommen wurde,[6] auf einen kurfürstlichen Aufenthalt in der Burg Ziesar hin.

Bau- und Wandmalereibestand

Für die repräsentative Ausgestaltung der Residenzburg wird das Pontifikat Bischof Dietrichs von Stechow (1459–1472) als die bedeutendste Zeit angesehen. Die neue Burgkapelle wurde errichtet, deren Weihe 1470, die auf dem Votivstein durch eine Inschrift überliefert ist, im Wesentlichen den Abschluss der Umbauarbeiten markiert. Aufgrund ähnlicher Bauformen wird der Umbau des Saals im Erdgeschoss des Palas zu einer kreuzgewölbten Halle mit dazugehöriger Fußbodenheizung und gegenüberliegendem Gefängnisraum in die gleiche Zeit datiert, das heißt zwischen 1460 und 1470. Zudem spricht die direkte Verbindung zwischen dem bischöflichen Wohnbereich im Obergeschoss und der Kapelle für eine zeitgleiche Baukampagne.

Im Erdgeschoss des Palas wurde ein kreuzgewölbter Saal errichtet, der zwei Schiffe und jeweils drei Joche aufwies, die in der Mitte auf freistehenden Pfeilern ruhten. Die Kreuzrippen waren mit einem Grauton gefasst, die Gewölbepfeileransätze mit einem roten Begleitstrich versehen. Außerdem erhielt der Saal eine neue Fußbodenheizung, über die zusätzlich der Wohnbereich des Bischofs im Obergeschoss beheizt werden konnte. Hoher technologischer Standard paarte sich hier mit einer repräsentativen Architektur.

Auf der Südfassade zum Innenhof wurde der gotisch geprägte Formenkanon der Burgkapelle fortgesetzt, wenngleich in leicht modifizierten Formen. Durch die Reste der Fensterlaibungen lässt sich die ursprüngliche Gestalt noch recht gut nachvollziehen. Auf der Nordseite des Palas wurde die Fassade ebenfalls neu gegliedert. Regelmäßig angeordnete, vertikal ausgerichtete Fenster bestimmten das Aussehen. Den Abschluss bildete ein Standerker, der im Innern ebenfalls mit einem Kreuzrippengewölbe versehen wurde. Die um 1470 fertiggestellte neue Nordfassade markiert den Übergang zum Schlossbau, denn fortifikatorische Elemente fanden sich an ihr nicht mehr. Von der Nordfassade aus der Zeit um 1470 hat sich nur der Standerker erhalten.

Der Torbereich, das Bindeglied zwischen Palas und Kapelle, war ebenfalls von den Umbaumaßnahmen betroffen. Die Torhalle baute man aus, über ihr wurde ein mit Kreuzrippen gewölbter Raum eingezogen und mit einem spitzbogigen Fenster versehen. Dieser Raum hat sich, allerdings mit einer anderen Fensterform, erhalten und ist Bestandteil des Museums.[7] Dass auf dem Torbereich ein Turm aufsetzte, wie die Bauforschung bislang meinte, ist auszuschließen, denn für diese Annahme existieren keinerlei bauliche Spuren. Vielmehr befand sich der Turm östlich der Tordurchfahrt, denn dort hat sich im Dachbereich ein Kamin erhalten, der nach der alten Lokalisierung an der Außenwand des Turm gelegen hätte.[8] Damit ist es ebenso fraglich, ob eine Zugbrücke, deren Mechanismus sich im Turm befunden haben soll, direkt das Tor sicherte. Wahrscheinlicher erscheint ein Kammertor, das bis in die Mitte das Grabens führte und für dessen Existenz sowohl bauliche Spolien als auch das Inventar von 1613 sprechen.

Das größte Bauvorhaben Dietrich von Stechows war der Neubau der Burgkapelle. In der Breite wurde der Kapellenbau an den Palas angeglichen, wie Funde an der Westwand des Torbereichs nahelegen. Die gotische Schmuckfassade im Süden geht in ihren Grundformen auf Hinrich Brunsberg und die von ihm errichtete Katharinenkirche in der Neustadt Brandenburg zurück.[9] Der Kircheninnenraum ist einschiffig mit drei kreuzgewölbten Jochen, im Norden befinden sich unter den Emporen drei tonnengewölbte Nischen, in denen sich einst Seitenaltäre befanden. Über die im Norden und Westen befindlichen Emporen gelangte der Bischof von seinem Wohnbereich aus in die Kapelle, auf der Westempore befand sich vermutlich sein Sitz, wo ein extra Altar für private Andachten denkbar wäre.[10] Geweiht war die Kapelle den Heiligen Petrus, Paulus, Andreas, Ägidius und wahrscheinlich Wenzel. Aufgrund der stilistischen Merkmale der Figuren ordnete sie Hartmut Krohm einer Magdeburger Werkstatt zu.[11]

Dietrich von Stechow hatte die Kapelle zu seiner Grablege bestimmt. 1472 starb er, seine Grabplatte befindet sich heute im Museum.[12] Das Grab befand sich vermutlich, wie geomagnetische Untersuchungen 2008 ergaben, mitten im Kirchenraum.[13] Der Grabstein, mit hoher Wahrscheinlichkeit aus derselben Werkstatt wie der Votivstein stammend, hielt sichtbar das Andenken an den Kapellengründer wach und zeigte diesen in enger Verbundenheit mit den Heiligen des Votivsteins.[14] Die drei Nischen unterhalb der Nordempore wurden mit hochwertigen Malereien versehen. Die Mondsichelmadonna in der Ostnische, die Wurzel-Jesse-Darstellung in der mittleren Nische und ein zweiter, bislang nicht identifizierter Stammbaum in der westlichen Nische stehen in einem klaren Zusammenhang zur Marienverehrung.

Die zweite und zugleich letzte Kampagne zur Ausgestaltung der bischöflichen Residenz wird unterschiedlich datiert. Eine Fraktion setzt sie in die Zeit um 1500, die andere plädiert auf den Zeitraum 1530/40.[15] Der Storchenturm, der letzte erhaltene Teil der Vorburg, wurde 1497 unter Bischof Joachim von Bredow fertiggestellt, wie sein dort angebrachtes Terrakottawappen ausweist. Ob diesem Bischof auch die Neuausmalung von Kapelle und bischöflichem Wohnbereich zugeschrieben werden kann, ist aufgrund der uneinheitlichen Datierung umstritten. Schließt man sich der anderen Variante an, wären die Initiativen Bischof Matthias von Jagow (1526-1544) zuzuschreiben.[16] In diesem Zusammenhang ließe sich der Umbau des Bergfrieds einordnen. Die Kegelspitze des Turms wurde um 1530 durch eine Wachstube im Stile der Frührenaissance ersetzt. Am Zinnenkranz ließ Matthias von Jagow dann noch sein Familien- und Bischofswappen anbringen. Dass die Ausmalungen in der Kapelle einen Reflex auf die aufkommende Bewegung der Reformation darstellen, kann nach gegenwärtigem Erkenntnisstand ausgeschlossen werden.

Das Besondere der Neuausmalung der Kapelle ist zunächst, dass die bereits vorhandenen Malereien in den Nischen nicht übermalt, sondern in das neue Programm integriert wurden. In die Gewölbe brachte man eine exzellent ausgeführte, dreidimensional wirkende Maßwerkmalerei. Zwischen den Maßwerken war ein zwischen blau und grün changierender Farbton aufgebracht, der die Illusion schuf, in den Himmel zu schauen. Auf die Wände kam eine grün-monochrome Rankenmalerei, die sehr sorgfältig ausgeführt war und ebenfalls, wie die wenigen Reste zeigen, eine dreidimensionale Wirkung entfaltete. Abgeschlossen wurde der Bestand mit einer Vorhangmalerei. Die Kirche wurde als Naturraum inszeniert und damit mit einem der modernsten Programme des frühen 16. Jahrhunderts ausgestattet. Parallel dazu wurde der Wohnbereich des Bischofs im Palas mit ganz ähnlichen Motiven ausgemalt: Vorhänge und Maßwerke.

[1] Helmut Assing, Neue Überlegungen zur ursprünglichen Funktion des Klosters Lehnin, in: Tilo Köhn/Lutz Partenheimer/Uwe Zietmann (Hrsg.), Helmut Assing. Brandenburg, Anhalt und Thüringen im Mittelalter. Askanier und Ludowinger beim Aufbau fürstlicher Territorialherrschaften, Köln/Weimar/Wien 1997, S. 41–61; Lutz Partenheimer, Deutsche Herrschaftsbildung im Fläming während des 12. und 13. Jahrhunderts, Diss. phil. [masch.] Pädagogische Hochschule Potsdam 1988, URL: https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/1391/file/partenheimer_diss.pdf [abgerufen am: 13. September 2023].

[2] Clemens Bergstedt, Der Ziesaraner Fürstentag des Jahres 1215, in: Jahresbericht des Historischen Vereins Brandenburg (Havel) 12 (2003), S. 46–69.

[3] Peter Riedel, Ziesar Franziskaner, in: Heinz-Dieter Heimann u. a. (Hrsg.), Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts (Brandenburgische Historische Studien, Bd. 14), Bd. 2, Berlin 2007, S. 1345f.; Doris Bulach/Marcus Cante, Ziesar Zisterzienserinnnen, in: ebd., S. 1347-1358; Clemens Bergstedt, Geistliches Amt und weltliche Macht. Bischöfe als Gründer von Zisterzienserklöstern im Gebiet zwischen Elbe und Oder, in: Andreas Behrendt/Jens Rüffer (Hrsg.), Spiritualität in Raum und Bild (Studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser, Bd. 26), Berlin 2007, S. 26-46; Dietrich Kurze, Ludwig von Neindorf. Bischof von Brandenburg 1327-1347, in: Jahrbuch für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte 58 (1991), S. 39-86.

[4] Klaus Neitmann, Die bischöfliche Residenz Ziesar – oder: Wie sich der Bischof von seiner Kathedralstadt Brandenburg trennte, in: Clemens Bergstedt/Heinz-Dieter Heimann (Hrsg.), Wege in die Himmelsstadt. Bischof – Glaube – Herrschaft 800–1550. Begleitbuch zur Ausstellung (Veröffentlichungen des Museums für brandenburgische Kirchen- und Kulturgeschichte des Mittelalters, Bd. 2), Berlin 2005, S. 128–144.

[5] Frank Göse, Die Reformation und das Bistum Brandenburg im 16. Jahrhundert, in: Bergstedt/Heimann, Wege in die Himmelsstadt [wie Anm. 4], S. 214–225.

[6] Hermann von Redern-Wansdorf, Geschichte des Geschlechts von Redern, Bd. 1, Görlitz 1936, S. 216.

[7] Die sich westlich anschließende zweite Arkade wurde ebenfalls ausgebaut. Der dabei geschaffene schmale Raum war nur über die Kapelle zu erreichen. Von der Arkade und dem einstigen Raum haben sich wenige Reste erhalten.

[8] Auf eine weitergehende Begründung, fußend auf den Inventaren von 1613 und 1650, muss hier aus Platzgründen verzichtet werden.

[9] Hartmut Krohm, Den Himmel zu Hause (I). Die Kapelle der Bischofsresidenz Burg Ziesar, in: Wege in die Himmelsstadt [wie Anm. 4], S. 161–194.

[10] Eine solche Möglichkeit für den Marienaltar in der Dorfkirche Buckau, die sich in unmittelbarer Nähe zu Ziesar befindet, erwog Peter Knüvener, Die spätmittelalterliche Skulptur und Malerei in der Mark Brandenburg (Forschungen und Beiträge zur Denkmalpflege im Land Brandenburg, Bd. 14), Worms 2011, S. 128.

[11] Hartmut Krohm, Das Votivrelief in der Kapelle der brandenburgischen Bischofsresidenz Burg Ziesar, in: Clemens Bergstedt u. a., Die Bischofsresidenz Burg Ziesar und ihre Kapelle. Bild-, Restaurierungs- und Forschungsdokumentation der Wandmalereien in der Bischofsresidenz Burg Ziesar im Kontext der Mark Brandenburg und angrenzender Regionen (Veröffentlichungen des Museums für brandenburgische Kirchen- und Kulturgeschichte des Mittelalters, Bd. 4), Berlin 2009, S. 87–93. Der Deutung, dass es sich bei der rechten Heiligenfigur auch um Sigismund handeln könnte, vermag sich der Verfasser nicht anzuschließen.

[12] Zur Biografie des Bischofs siehe Mario Müller, Dietrich von Stechow. Bischof von Brandenburg und Freund Kurfürst Friedrichs II., Berlin 2013.

[13] Die Untersuchung führten Professor Dr. Jens Tronicke und Urs Böninger vom Institut für Geowissenschaften an der Universität Potsdam durch.

[14] Grab- und Votivstein zeigen beispielsweise dieselben Wappen. Tiefergehende Untersuchungen, z. B. zur Herkunft der Steinplatten, stehen immer noch aus.

[15] Hartmut Krohm, dominus Theodericus […] basilicam hanc primitus pie fundando construxit. Zur Architektur der Burgkapelle, in: Die Bischofsresidenz Burg Ziesar und ihre Kapelle [wie Anm. 10], S. 61–65, bes. S. 62.

[16] Zu diesem Bischof siehe Johannes Gebauer, Beiträge zur Geschichte des Matthias von Jagow, Bischofs von Brandenburg (1526–1544), in: Jahrbuch für brandenburgische Kirchengeschichte 4 (1907), S. 87–109.

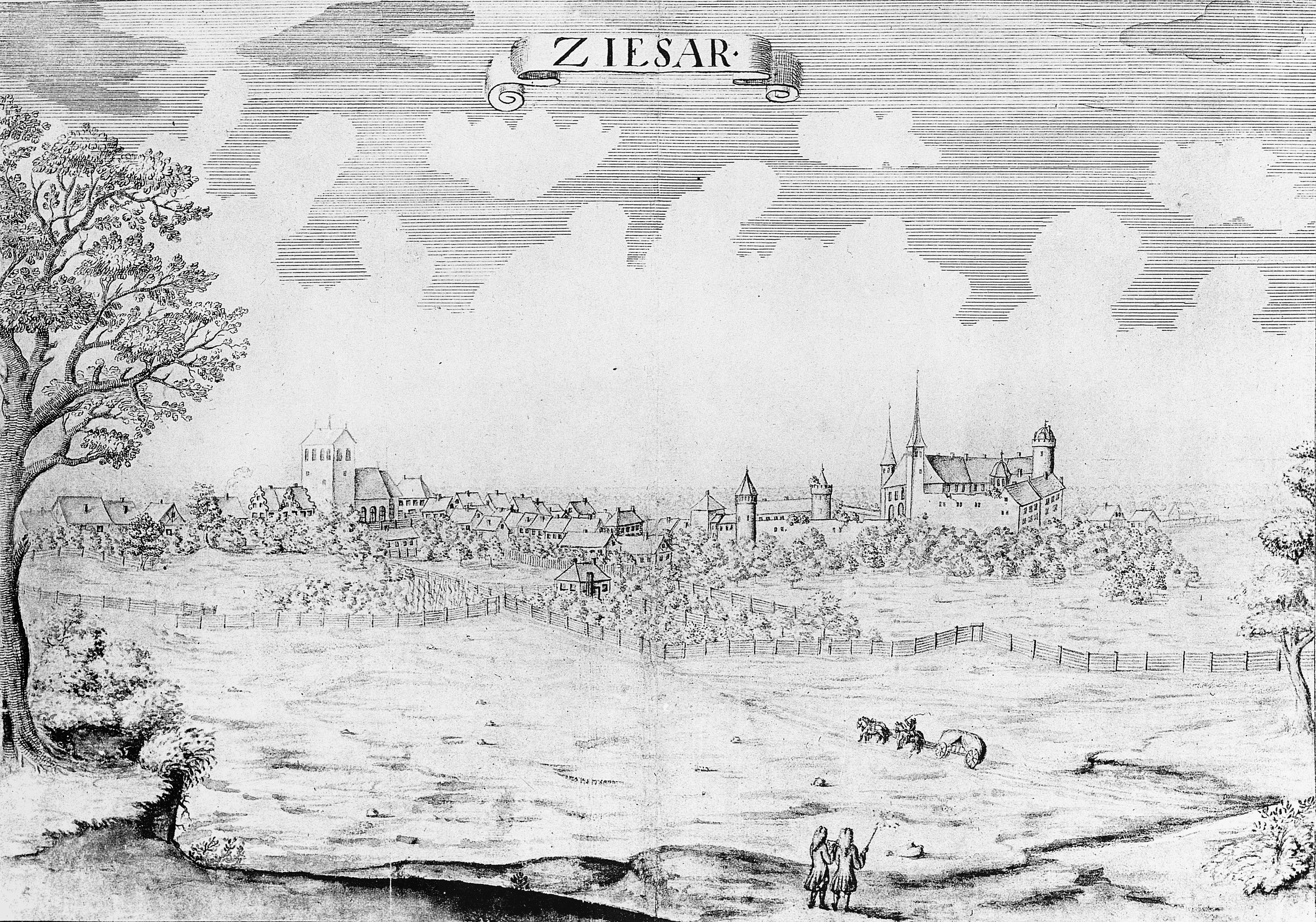

Abbildung

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Literatur

Clemens Bergstedt/Thomas Drachenberg/Heinz-Dieter Heimann (Hrsg.), Bischofsresidenz Burg Ziesar. Das Haus – Das Denkmal – Das Museum (Veröffentlichungen des Museums für brandenburgische Kirchen- und Kulturgeschichte des Mittelalters, Bd. 1), Berlin 2005.

Ders./Heinz-Dieter Heimann (Hrsg.), Wege in die Himmelsstadt. Bischof – Glaube – Herrschaft 800–1550. Begleitbuch zur Ausstellung (Veröffentlichungen des Museums für brandenburgische Kirchen- und Kulturgeschichte des Mittelalters, Bd. 2), Berlin 2005.

Ders. u. a. (Hrsg.), Die Bischofsresidenz Burg Ziesar und ihre Kapelle. Bild-, Restaurierungs- und Forschungsdokumentation der Wandmalereien in der Bischofsresidenz Burg Ziesar im Kontext der Mark Brandenburg und angrenzender Regionen (Veröffentlichungen des Museums für brandenburgische Kirchen- und Kulturgeschichte des Mittelalters, Bd. 4), Berlin 2009.

Ders., Art. Ziesar, in: Residenzstädte im Alten Reich (1300–1800). Ein Handbuch. Abt. 1: Analytisches Verzeichnis der Residenzstädte, T. 1: Nordosten, hrsg. v. Harm von Seggern (Residenzenforschung, N. F. Stadt und Hof), Ostfildern 2018, S. 665–667.

Jan Hirschbiegel, Höfische Kultur in einer bischöflichen Residenzstadt. Ziesar, 16. Jahrhundert, in: Residenzstädte im Alten Reich (1300–1800). Ein Handbuch. Abt. 3: Repräsentationen sozialer und politischer Ordnungen in Residenzstädten, T. 1: Exemplarische Studien (Norden), hrsg. von Jan Hirschbiegel, Sven Rabeler und Sascha Winter (Residenzenforschung, N. F. Stadt und Hof), Ostfildern 2018, S. 383–415.

Manuel Becker, Wandlungen kleinstädtischer Strukturen bei Verlust der Residenzfunktion. Ziesar, 16.-17. Jahrhundert, in: Residenzstädte im Alten Reich (1300–1800). Ein Handbuch. Abt. 2: Soziale Gruppen, Ökonomien und politische Strukturen in Residenzstädten, T. 1: Exemplarische Studien (Norden), hrsg. von Jan Hirschbiegel, Sven Rabeler und Sascha Winter (Residenzenforschung, N. F. Stadt und Hof), Ostfildern 2020, S. 275–319.

Empfohlene Zitierweise

Clemens Bergstedt, Bischofsresidenz Burg Ziesar, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Bischofsresidenz-Burg-Ziesar [abgerufen am: TT. Monat JJJJ]. Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.