Das Landbuch des Klosters Zinna

Zusammenfassung

Mit dieser Quelle sind neue Erkenntnisse über die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der ostelbischen Agrarlandschaft während des späteren Mittelalters und der Frühen Neuzeit im Allgemeinen sowie der Zisterzienser während dieses Zeitraumes im Besonderen zu erzielen. Als besonders wichtig erscheint dabei zunächst der Jüterboger Teil des Landbuches, für den mit dem Stand von 1480 das erste dörfliche Wirtschaftsregister überhaupt vorliegt, denn das Landbuch Karls IV. von 1375 beschränkt sich auf das kurbrandenburgische Territorium. Auch Schossregister sind für das erzstiftisch-magdeburgische Gebiet für diese Jahre noch nicht überliefert. Zur Erfassung der in den folgenden Jahrzehnten des Umbruchs eingetretenen Entwicklung ist es deshalb von großer Bedeutung, dass für den Jüterboger Teil des Landbuches auch der Zustand knapp hundert Jahre später registriert wird. Im Anschluss an die Säkularisierung und die Auflösung des Klosters ging es darum, den Rechtsnachfolgern die Besitzansprüche an den Einkünften und Gerechtsamen zu sichern.

Kontextualisierung

Das Landbuch des Klosters Zinna

Wolfgang Ribbe

Ursprung und Verbreitung der Landbücher

Die spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Landbücher sind Weiterentwicklungen der früh- und hochmittelalterlichen Urbare, die ihrerseits auf die Traditions-, Sal- und Zinsbücher zurückgehen. Sie verzeichnen die Rechte und Einkünfte einer geistlichen oder weltlichen Herrschaft, um einen zuverlässigen und umfassenden Überblick über deren wirtschaftliche Grundlagen zu gewinnen. Eines der bedeutendsten territorialen Register überhaupt ist das 1375 von Kaiser Karl IV. veranlasste Landbuch der Mark Brandenburg, das nach dem Übergang der Mark an das Haus Luxemburg die unter den letzten Askaniern und während der Wirren um den falschen Woldemar in alle Winde zerstreuten landesherrlichen Rechte und Einkünfte wieder zusammenfassen sollte. Einen kleineren Vorgänger hatte das Landbuch Karls IV. in einem Register der Neumark, das 1337 von Markgraf Ludwig dem Älteren angelegt worden war, und von dem nicht sicher ist, ob es lediglich als Teil eines umfassenderen gesamtbrandenburgischen Landbuches anzusehen ist. Beide, Wittelsbacher und Luxemburger, haben auch in ihren anderen Territorien derartige Verzeichnisse anlegen lassen. Kleinere weltliche und geistliche Herrschaften sind ihnen darin gefolgt. Es sei in diesem Zusammenhang nur auf das von Johannes Schultze edierte Sorauer Landregister hingewiesen, sowie auf das Ruppiner Landbuch, das am Ausgang des 15. Jahrhunderts entstanden ist. Wenn man aber einmal von dem Urbar des Brandenburger Domkapitels aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts absieht, so ist das Zinnaer Landbuch für den geistlichen Bereich als einzigartig anzusehen: Von keiner Klostergrundherrschaft im mittleren Elbe-Oder-Raum ist ein vergleichbares Wirtschaftsregister überliefert.

Zum Inhalt des Landbuches

Der im Landbuch verzeichnete Klosterbesitz gliedert sich in zwei geschlossene Komplexe, in die sogenannte Jüterboger Lande und in das Land Barnim. Die Jüterboger Liegenschaften umfassten 28 Klosterdörfer sowie geringen Streubesitz und zahlreiche Mühlen. Auf dem Barnim gehörten der Zisterze zehn Dörfer, hinzu kam eines im Lande Lebus, das in der Hauptsache der Honigerzeugung diente, sowie ebenfalls mehrere Mühlen, einzelne Rechte und Abgaben. Der Gesamtgrundbesitz Zinnas am Ausgang des 15. Jahrhunderts ist mit rund 300 Quadratkilometern beziffert worden.

Die Landbuchaufzeichnungen beginnen jeweils mit dem Namen des Dorfes und der Gesamthufenzahl. Diese schwankt erheblich, und zwar zwischen 24 und 119 im Barnim sowie zwölf und 62 im Lande Jüterbog. Ein Vergleich der Durchschnittswerte (59 im Barnim und 33 im Lande Jüterbog) zeigt eine beträchtliche Differenz zwischen den beiden Güterkomplexen, die nach Ausweis des Landbuches Karls IV. von 1375, das einen großflächigen Vergleich ermöglicht, in den brandenburgischen Teillandschaften überhaupt zu beobachten ist.

Es folgen in den Zinnaer Landbuchaufzeichnungen diejenigen Angaben, die von allen Dorfbewohnern gemeinsam zu entrichten sind, also vor allem Zehnt, Zins (mit Pacht) und Bede. Daran schließen sich die individuellen Leistungen und Einkünfte des Pfarrers und des Schulzen sowie die der Bauern und Kossäten an, wobei auch die untereinander zu entrichtenden Abgaben berücksichtigt werden. Am Schluss eines jeden Dorfregisters sind jeweils noch einige Gemeinschaftsleistungen und Dienste registriert. Die zu den einzelnen Dörfern gehörenden Wiesen und Weiden werden für die Jüterboger Lande, nicht aber für den Barnim-Besitz, gesondert im Landbuch aufgeführt. Dass sie aber in der Regel überall vorhanden waren, geht unter anderem daraus hervor, dass an den Wirtschaftshof des Klosters auf dem Barnim Heufuhren zu leisten waren. Neben den Wäldern wurden besonders die wüsten Feldmarken verlassener Klosterdörfer als Weide genutzt. Diese Fälle sind in das Wirtschaftsregister aufgenommen worden. Einen nicht geringen Teil seiner Einnahmen erzielte das Kloster mit Hilfe seiner Wälder. Dabei dienten diese nicht nur zur Gewinnung von Bau- oder Brennmaterial, sondern auch zur Nahrungserzeugung: Bei Kienbaum im Lande Lebus besaß Zinna eine Reihe von Bienenbeuten, die auf der dortigen Heide standen, im Übrigen dienten die Wälder auch als Weide, also zur Viehzucht. Die Rechte, die gegen Entgelt an die Klosterbauern oder an die Klosterbeamten aus den Wäldern abgetreten wurden, sind detailliert verzeichnet.

In der Zeit der Eigenwirtschaft waren vom Kloster Zinna mehrere Grangien angelegt worden. Innerhalb der Jüterboger Lande ist hier zunächst Kaltenhausen zu erwähnen, das noch 1480 eigenwirtschaftlich genutzt wurde. Nach Kaltenhausen war im Zinnaer Kernland eine nova curia gebildet worden, der heutige Ortsteil Neuhof. Zur Zeit des Landbuches scheint es diese Funktion bereits wieder aufgegeben zu haben: Der Wirtschaftshof war in ein Dorf umgestaltet worden. Mittelpunkt der klösterlichen Verwaltung der Barnim-Besitzungen Zinnas ist Rüdersdorf gewesen, wo die Zisterze nach Ausweis des Landbuches Kaiser Karls IV. im Jahre 1375 noch sechs Hufen zu ihrem Hof besaß. Daneben muss in Kagel eine Grangie bestanden haben, da weiland unsere Wohnung gewesen, wie es im Landbuch von 1471 heißt. Während Kagel diese Funktion also verloren hat, ist zu eben derselben Zeit in Klosterdorf ein neuer Hof vorhanden, zu dem zwölf Hufen und die Schäferei gehörten. Neben diesen zentralen Wirtschaftshöfen für die beiden großen Besitzkomplexe des Klosters Zinna scheinen auch kleinere Höfe zur Betreuung der Streubesitzungen existiert zu haben. Für Königsborn und Bretzin werden sie erwähnt.

Zinna hat ein ausgesprochenes Mühlenmonopol entwickelt, aus dem es erhebliche Einnahmen schöpfte. Das Landbuch fixiert einen Zustand, der nicht mehr die Situation des Eigenbetriebes spiegelt: Um 1480 waren die meisten Mühlen des Klosters bereits verpachtet. Interessanterweise sind die für die Benutzung oder Verpachtung zu entrichtenden Naturalabgaben noch nicht vollständig monetisiert. Soweit Geldzahlungen vereinbart waren, resultierten sie zumeist aus den Äckern und Wiesen, die zum Gebiet der Mühle gehörten.

Die Fischwirtschaft scheint für Zinna keine dominierende Rolle gespielt zu haben. Der Grund dafür mag unter anderem darin zu sehen sein, dass es in den Zinnaer Kerngebieten nur wenige Seen gab und man die vorhandenen Flüsse für den Betrieb von Mühlen nutzte, wobei der Fischfang auf die dazugehörigen Mühlenstaue beschränkt blieb.

Als eines der wenigen Zisterzienserklöster im mittleren Elbe-Oder-Raum hat es Zinna aber verstanden, auch seine Bodenschätze nutzbar zu machen und gewinnbringend zu verkaufen. In erster Linie handelte es sich dabei um die wirtschaftliche Nutzung der Rüdersdorfer Kalkberge. Der Kalk wurde natürlich zunächst für die klostereigenen Bauten benötigt, und nur darüber gibt auch das Landbuch Auskunft. Ein anderer Bodenschatz auf Zinnaer Gebiet war die Ziegelerde, die besonders auf der wüsten Feldmark von Slawitz gewonnen wurde, und es stellt sich die Frage, ob es dieses Bodenvorkommen gewesen ist, das die Zisterzienser bewogen haben könnte, das Dorf eingehen zu lassen. Anders als beim Kalkstein haben die Zinnaer Mönche aber für die Weiterverarbeitung des Lehms Brennöfen errichtet und die Ziegelsteine weit über den eigenen Bedarf hinaus produziert und verkauft. Schließlich ist in den Jüterboger Landen auch Eisenstein gewonnen worden, den man an Ort und Stelle (bei Scharfenbrück) geschmolzen und weiterverarbeitet hat.

Einen besonderen Abschnitt innerhalb des Zinnaer Wirtschaftsregisters nimmt das Verzeichnis der Einkünfte und Aufgaben der Würdenträger und Beamten des Klosters ein. Dabei wird zunächst die herausragende Stellung des Abtes deutlich. Seine Einkünfte sind fast ausschließlich zu seiner persönlichen Verwendung bestimmt und nicht, wie im Falle der meisten anderen Dignitäre, zur Unterhaltung der Zisterze und ihrer Mitglieder. An erster Stelle stehen die Opfergaben vom Zinnaer Wallfahrtsort Golm, deren Höhe natürlich nicht fixiert werden konnte, weil sie jeweils unterschiedlich ausfiel. Daneben standen dem Abt die Erträge aus dem zu Golm gehörenden Lehen, sowie Zinsleistungen aus mehreren Klosterdörfern zu. Auch die Schäferei in Rüdersdorf, die vom Klostervogt gegen ein geringes Entgelt unterhalten werden musste, zählte zu seinen Pfründen. In nachreformatorischer Zeit war der Wallfahrtsort verödet; die Kirche auf dem Golm wurde nach und nach abgebrochen und das Baumaterial an anderer Stelle verwertet. Die übrigen Einnahmen fielen an die Rechtsnachfolger Zinnas. Soweit sie den Jüterboger Besitz betrafen, erhielt sie der Magdeburger Erzbischof, und aus den Barnim-Besitzungen gelangten sie an die kurfürstlich-brandenburgischen Ämter Rüdersdorf bzw. Strausberg.

Edition

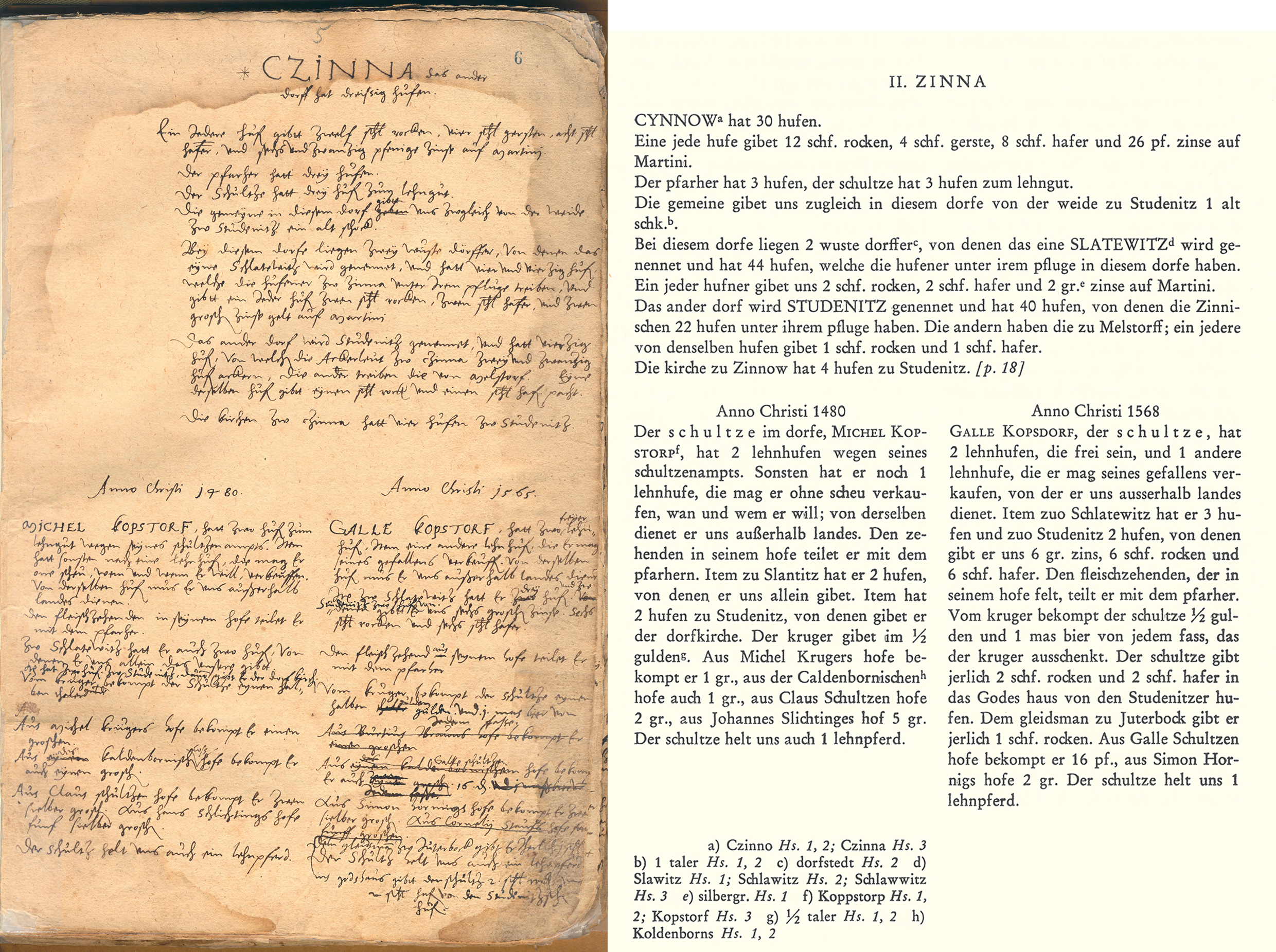

Aus: Wolfgang Ribbe/Johannes Schultze, Das Landbuch des Klosters Zinna. Editio princeps (Zisterzienser-Studien, Bd. 2 / Studien zur europäischen Geschichte, Bd. 12), Berlin 1976, S. 36f.

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Edition

Wolfgang Ribbe/Johannes Schultze, Das Landbuch des Klosters Zinna. Editio princeps (Zisterzienser-Studien, Bd. 2 / Studien zur europäischen Geschichte, Bd. 12), Berlin 1976.

Literatur

Willy Hoppe, Kloster Zinna. Ein Beitrag zur Geschichte des ostdeutschen Koloniallandes und des Cistercienserordens (Veröffentlichungen des Vereins für Geschichte der Mark Brandenburg), München/Leipzig 1914.

Wolfgang Ribbe, Zur Ordenspolitik der Askanier. Zisterzienser und Landesherrschaft im Elbe-Oder-Raum, in: Zisterzienser-Studien, Bd. 1 (Studien zur europäischen Geschichte, Bd. 11), Berlin 1975, S. 77–96.

Ders., Sozialstruktur und Wirtschaftsverhältnisse in den Zinnaer Klosterdörfern auf dem Barnim, in: Zisterzienser-Studien, Bd. 3 (Studien zur europäischen Geschichte, Bd. 13), Berlin 1976, S. 107–139.

Ders., Zur rechtlichen, wirtschaftlichen und ethnischen Stellung der Kossäten. Eine Problem-Diskussion, in: Wolfgang H. Fritze (Hrsg.), Germania Slavica II, Berlin 1981, S. 21–40.

Oliver H. Schmidt/Dirk Schumann, Zinna, in: Heinz-Dieter Heimann/Klaus Neitmann/Winfried Schich u. a. (Hrsg.), Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, Bd. 2, S. 1359–1384.

Hanno Svoboda, Die Klosterwirtschaft der Cistercienser in Ostdeutschland (Nürnberger Beiträge zu den Wirtschaftswissenschaften, Bd. 19/20), Nürnberg 1930.

Empfohlene Zitierweise

Wolfgang Ribbe, Das Landbuch des Klosters Zinna, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Zinna (zuletzt abgerufen TT.MM.JJJJ). Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.