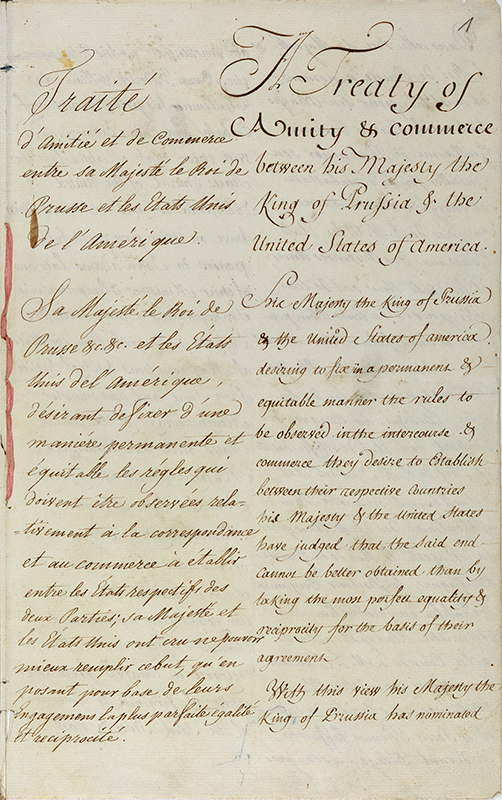

Der Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen Preußen und den USA von 1785

Zusammenfassung

Mit dem Preußisch-Amerikanischen Freundschafts- und Handelsvertrag, dem ersten internationalen Abkommen, das die zu diesem Zeitpunkt Konföderierten Staaten von Amerika nach dem im Jahr 1783 beendeten amerikanischen Unabhängigkeitskrieg schlossen, anerkannte Preußen die Souveränität des neuen amerikanischen Staates. Neben den wirtschaftlichen Interessen, die beide Seiten mit ihm verbanden, kommt dem Vertrag Bedeutung in humanitärer Hinsicht zu: Erstmals wurden damit unter Vertragspartnern in Friedenszeiten Regelungen für die Behandlung von Zivilpersonen und Kriegsgefangenen im Fall einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen den vertragsschließenden Parteien getroffen. Der spätere erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, George Washington, sagte über den Vertrag, er sei kennzeichnend für ein neues Zeitalter, "[…] der liberalste Vertrag, der je zwischen zwei unabhängigen Mächten eingegangen wurde; und sollten seine Prinzipien künftig zur Grundlage der Bindungen zwischen Nationen werden, wird er stärker zu einem allgemeinen Frieden beitragen als jede Maßnahme, die bisher von der Menschheit unternommen worden ist" (George Washington an den Compte de Rochambeau, 31. Juli 1786, zit. nach Borries, S. 212).

Kontextualisierung

1785 – Freundschafts- und Handelsvertrag Preußens mit den Vereinigten Staaten von Amerika

Ingeborg Schnelling-Reinicke

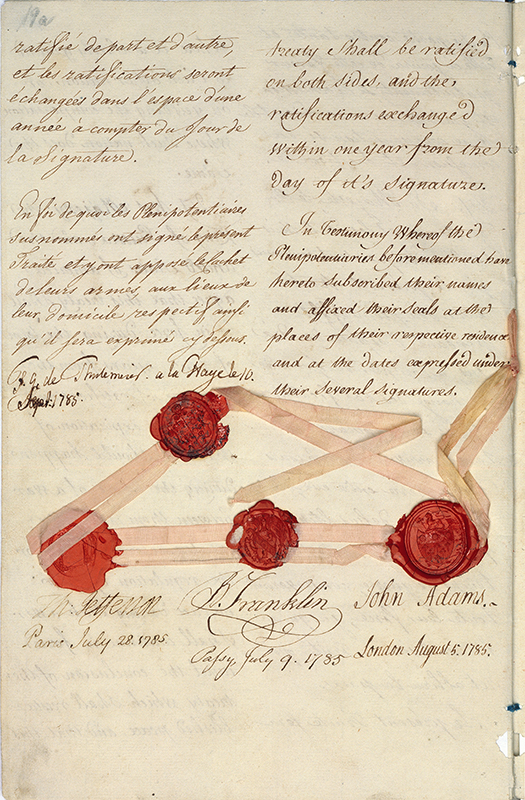

Die vierfache Vertragsunterzeichnung des Freundschafts- und Handelsvertrags durch die drei amerikanischen und den preußischen Unterhändler zwischen dem 9. Juli und dem 10. September 1785 beendete nahezu zehnjährige bilaterale Verhandlungen. Sie hatten bereits im Jahr 1776 begonnen und waren mit verschiedener Intensität geführt worden. Dem stets großen amerikanischen Engagement begegnete Preußen zwar wohlwollend, gleichwohl zunächst abwartend und hinhaltend. Dies änderte sich erst nach dem Friedensschluss von Paris vom 3. September 1783 und der Anerkennung der vormaligen amerikanischen Kolonien als amerikanische Konföderation durch das Mutterland England.

Der Vertrag umfasst verschiedene Aspekte, wirtschaftliche, (handels-)politische, juristische und nicht zuletzt auch ethische. In insgesamt 27 Artikeln und einer Präambel werden sie in französischer und englischer Sprache nebeneinander behandelt.

Im Jahr 1774 hatte England, das das Monopol für den Handel mit seinen nordamerikanischen Kolonien beanspruchte, nach mehrjährigen Auseinandersetzungen ein Handelsboykott gegen diese verhängt, das mit einem Einfuhrverbot aus England beantwortet worden war. Mit Gefechten in Lexington und Concord begann der amerikanische Unabhängigkeitskrieg. England bediente sich dabei auch ausländischer Truppen, ca. 30.000 deutsche Söldner, vor allem aus Hessen-Kassel, kämpften auf britischer Seite gegen die Kolonisten.

Bereits in dieser Zeit versuchten die Amerikaner, Kontakte in Europa zu knüpfen und Verhandlungen zur Waffen- und Munitionslieferung sowie finanzielle Unterstützung zu führen. Nach der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli 1776 trat der Aspekt hinzu, durch Handels- und Freundschaftsverträge in ihrer Unabhängigkeit anerkannt zu werden. Schon im September 1776 wurde eine offizielle amerikanische Gesandtschaft für Europa ernannt, ihr gehörten der erste amerikanische, zur Anknüpfung diplomatischer und kommerzieller Verbindungen nach Paris entsandte Agent Silas Deane, der Verleger und Politiker Benjamin Franklin sowie der Jurist und Gesandte Arthur Lee an. Die Unterstützung, die die Amerikaner durch Spanien und insbesondere ab 1778 durch Frankreich erhielten, wirkte sich entscheidend auf den Kriegsverlauf aus und führte nach weiteren fünf Kriegsjahren zum Frieden von Paris, mit dem der englische König George III. die Unabhängigkeit der mittlerweile Konföderierten Staaten von Amerika anerkannte.

Die amerikanischen Kontaktaufnahmen als Teil einer umfassenden Politik zur (wirtschaftlichen, aber auch politischen) Emanzipation der amerikanischen Kolonien vom britischen Mutterland, hatten also nicht Preußen allein gegolten, aber nach ersten Gesprächen des amerikanischen Unterhändlers Silas Deane mit dem preußischen Handelsagenten in Paris hatte dieser dem amerikanischen Kontinentalkongress dringend geraten, Preußen nicht zu vergessen.[1]

Mehrere amerikanische Unterhändler, nach Silas Deane waren es William Carmichael und schließlich ein Bruder Arthur Lees, William, reisten nach Berlin und bemühten sich um die Anbahnung von Handelsbeziehungen. Ein preußisches Interesse an einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit war im Rahmen seiner Stabilisierungspolitik nach den schlesischen Kriegen durchaus vorhanden. Sowohl die entsprechenden Sachakten als auch die Korrespondenz Friedrichs II. dokumentieren dessen rege Anteilnahme an den Ereignissen in Nordamerika, aber auch seine mit Rücksicht auf Großbritannien abwartende Haltung. Immerhin gestattete Friedrich II. amerikanische Waffenkäufe in Preußen; auch verbot er den mit England alliierten Truppen den Durchzug durch preußisches Staatsgebiet.

Nach dem Frieden von Paris änderte sich die Situation grundlegend: Amerika begann eine diplomatische Offensive mit dem Ziel, mit möglichst vielen europäischen Staaten Freundschafts- und Handelsverträge zu schließen. Nach dem Muster der zwischenzeitlich mit Frankreich (1778), Holland und Schweden (beide 1783, aber vor dem Vertrag von Paris) geschlossenen Verträge bemühten sich die amerikanischen Diplomaten um entsprechende Beziehungen zu Preußen, aber auch zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, zu Dänemark, Portugal, Spanien, aber auch Russland, England und weiteren Staaten. Allein der Vertrag mit Preußen konnte zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen werden. Er war damit der vierte mit europäischen Staaten und der erste nach dem Ende des Unabhängigkeitskriegs geschlossene Vertrag.

Bis 1828 wurde der zunächst auf zehn Jahre geschlossene Vertrag zweimal erneuert – allerdings mit bemerkenswerten Einschränkungen: So fanden ausgerechnet die humanitären Vereinbarungen keine Aufnahme mehr, lediglich die handelspolitischen Passagen des Vertrags wurden aktualisiert und machten ihn damit zu einem alleinigen Handelsvertrag. Zu einer Kündigung kam es nie, und so galt der Vertrag in der letzten Fassung von 1828 nach 1871 auch für das Deutsche Reich und hatte bis zum amerikanischen Kriegseintritt im Jahr 1917 Bestand.

Die Präambel des Vertrags nennt die Vertragspartner und deren Bevollmächtigte und enthält in der vereinbarten Annahme vollkommenster Gleichheit und Gegenseitigkeit seinen ersten Höhepunkt, nämlich die Anerkennung der amerikanischen Unabhängigkeit durch Preußen. Aber Art. 1 unterscheidet fein zwischen dem Monarchen und seinen Untertanen einerseits und den Vereinigten Staaten von Amerika und ihren Bürgern andererseits, die einen festen unverbrüchlichen Frieden und wahre Freundschaft eingehen wollen, also keine umfassende politische Allianz, die der französisch-amerikanische Vertrag von 1778 zum Inhalt gehabt hatte. Die folgenden Vertragsartikel befassen sich in erster Linie mit den bilateralen Handelsbeziehungen und deren Begleiterscheinungen (Art. 2-10) und dem Seekriegsrecht (Art. 12-24). Gleich die ersten Absätze verdeutlichen das hauptsächlich merkantilistische Interesse Friedrichs II., dem es um neue Märkte für den Absatz bedeutender preußischer Stapelprodukte ging, den Export von schlesischem Leinen, Berliner Porzellan, Eisenwaren aus der Mark und Tuche gegen den Import von amerikanischem Tabak, Reis, Indigo, Walfischtran und Pelzen. Immerhin erklärte er sich damit einverstanden, dass der Wert einer Ware in einem freien Wettbewerb zwischen Käufer und Verkäufer ermittelt würde.

Der Vertrag enthält detaillierte Bestimmungen für den Fall einer kriegerischen Auseinandersetzung eines Vertragspartners mit einem Drittstaat, wonach Schiffe des neutral gebliebenen Vertragspartners mitsamt Ladung und Personen nicht behelligt werden sollten (free ships make free goods). Diese Regelung widersprach den völkergewohnheitsrechtlichen Gepflogenheiten, wonach Feindgüter in neutralen Schiffen beschlagnahmt werden konnten, wohingegen neutrale Güter auf Feindschiffen nicht.

Für den Fall aber eines Krieges zwischen den Vertragspartnern selbst legte Art. 23 ein (nur für Kaufleute befristetes) Bleiberecht im jeweils anderen Land fest und verurteilte Angriffe auf deren Leben und Besitz. Ausführlich geht Art. 24 auf das Schicksal von Kriegsgefangenen unter den beiden Vertragspartnern ein und verbietet deren unmenschliche Behandlung. Ausdrücklich zu erwähnen ist schließlich Art. 11, der zwischen den handelspolitischen und seekriegsrechtlichen Bestimmungen die völlige Religions- und Gewissensfreiheit für die Angehörigen der beiden Vertragsparteien garantiert. Es sind diese beiden von Benjamin Franklin eingebrachten Artikel, die den Vertrag unter dem Gesichtspunkt der Humanität besonders machen.

[1] Zitiert nach Friedrich Kapp, Friedrich der Große und die Vereinigten Staaten von Amerika, Leipzig 1871, S. 17.

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Quellen

GStA PK, I. HA GR, Rep. 11 Auswärtige Beziehungen, Akten, Nr. 245–267.

GStA PK, II. HA Generaldirektorium, Abt. 5 Generalfinanzkontrolle, Tit. LVIII, Nr. 7 (2 Bde.).

Literatur

Karl J. R. Arndt, Der Freundschafts- und Handelsvertrag von 1785 zwischen Seiner Majestät dem König von Preußen und den Vereinigten Staaten von Amerika, München 1977.

Reimer von Borries, Neuer Partner Amerika?, in: Erhard Bethke (Hrsg.), Friedrich der Große. Herrscher zwischen Tradition und Fortschritt, Gütersloh 1985, S. 212–218.

Friedrich Kapp, Friedrich der Große und die Vereinigten Staaten von Amerika, Leipzig 1871.

Petra Kruse, Die Vereinigten Staaten von Amerika, in: Jürgen Ziechmann (Hrsg.), Panorama der Fridericianischen Zeit. Friedrich der Große und seine Epoche. Ein Handbuch, Bremen 1985, S. 908–921.

Jürgen Ziechmann, Der Außenhandel der europäischen Mächte, in: ebd., S. 660–665.