Die Gründung des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins 1890

Zusammenfassung

Die Gründung des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins (ADLV) auf einer Lehrerinnenversammlung zu Pfingsten 1890 im thüringischen Kurort Friedrichroda war ein einschneidendes Ereignis für die deutsche Bildungsgeschichte. Führende Persönlichkeiten der bürgerlichen Frauenbewegung wie Helene Lange und weitere Mitstreiterinnen trugen damit langfristig zu einer Verbesserung der Mädchen- und Frauenbildung bei. Ein Ziel des neu gegründeten Dachverbandes bestand unter anderem darin, ein eigenständiges Lehrprofil auf einem Niveau zu etablieren, das Mädchen eine Hochschulbildung ermöglichte. Frauen sollten zukünftig in der Lage sein, gesellschaftliche und kulturelle Aufgaben ohne Diskriminierung eigenständig wahrzunehmen. Darüber hinaus markiert die Gründung des ADLV eine wesentliche Etappe der Frauenemanzipationsbewegung, die mit der Einführung des Frauenwahlrechts durch die Weimarer Verfassung 1919 einen vorläufigen Höhepunkt fand.

Kontextualisierung

Die Gründung des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins 1890

Wolfgang Radtke

Die Gründung des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins (ADLV) im thüringischen Kurort Friedrichroda war im Wilhelminischen Deutschland ein zukunftsweisender Meilenstein auf dem Weg zur Emanzipation der Frau. Die wohl bedeutendste Protagonistin im Kampf nicht nur um gesellschaftliche Beteiligung, sondern um Gleichberechtigung in der von Männern dominierten Zeit war Helene Lange, die auf diesem großen Frauenkongress die führende Rolle spielte und mit zu den Initiatorinnen dieser Vereinsgründung gehörte.

Helene Lange (1848–1930) wurde am 9. April 1848 als Tochter des Kaufmanns Carl Theodor Lange und dessen Ehefrau Johanne, geborene tom Diek, in Oldenburg geboren. In ihren ›Lebenserinnerungen‹ setzt sie sich ausführlich mit ihrer Kindheit und Jugend in ihrer norddeutschen Heimat auseinander. Sie besuchte in Oldenburg die höhere Töchterschule. 1871 zog sie nach Berlin, legte das Lehrerinnenexamen ab und arbeitete dort 20 Jahre lang als Lehrerin. 1888 publizierte sie die Schrift ›Die höhere Mädchenbildung‹, in der sie sich auf höchstem philosophischen und literarischen Niveau mit den prinzipiellen Werten weiblicher Bildung auseinandersetzte und deren Eigenständigkeit gegenüber der Ausbildung von Jungen forderte. Damit einher ging das Postulat nach wissenschaftlich untermauertem Unterricht für Mädchen und der Gründung adäquater Lehrerinnenbildungsanstalten. Sie selbst gründete und leitete 1888 und 1893 in Berlin Real- und Gymnasialkurse für Frauen. Langes Auffassung nach war die gängige Mädchenbildung der Natur und der Lebensbestimmung der Frau nicht angepasst, sondern zutiefst frauenfeindlich, wenn es beispielsweise in einer Denkschrift einer 1872 einberufenen Versammlung deutscher Mädchenschulpädagogen hieß: Es gilt dem Weibe eine der Geisteshaltung des Mannes in der Allgemeinheit der Art und der Interessen ebenbürtige Bildung zu ermöglichen, damit der deutsche Mann nicht durch die geistige Kurzsichtigkeit und Engherzigkeit seiner Frau an dem häuslichen Herde gelangweilt und in seiner Hingabe an höhere Interessen gelähmt werde, daß ihm vielmehr das Weib mit Verständnis dieser Interessen und der Wärme des Gefühls für dieselben zur Seite stehe.[1] Damit war die Frau zum Objekt des Mannes degradiert, auch wenn ihr die Gnade der Bildung durch den Mann zuteilwurde, der nach diesem Verständnis ihr Lehrer zu sein hatte, während Lehrerinnen nur befugt waren, die trivialen Fächer zu unterrichten. In der nach Auffassung Langes schweren Luft der letzten Regierungsjahre Kaiser Wilhelms I. und im Gefühl, die bisherige Tatenlosigkeit beenden zu müssen, reichten Berliner Frauen – unter ihnen Marie Loeper-Housselle (1837–1916) und Henriette Schrader-Breymann (1827–1899) – zusammen mit Helene Lange 1888 beim preußischen Unterrichtsministerium und dem Abgeordnetenhaus eine Petition ein, um das Mädchenschulwesen nach ihrem Verständnis zu regeln. Dieser Petition war eine Begleitschrift beigegeben, die ihre Forderungen begründete. Dazu schrieb Helene Lange aus der Erinnerung: Die Abfassung dieser Begleitschrift wurde mir übertragen. Sie bildet den Auftakt zu einem neuen Abschnitt meines Lebens: der Kampfzeit.[2] Allerdings blieb dieser Vorstoß zunächst erfolglos, da die Petition nicht auf die Tagesordnung des Abgeordnetenhauses gesetzt und nach einem Jahr vom Unterrichtsministerium abgelehnt wurde.

In diesem Klima wurde die männlich dominierte Debatte über die Beteiligung der Frau am gesellschaftlichen Diskurs nicht nur auf dem Gebiet der Bildung seit der Reichsgründung allgemein geführt. Frauen wie Helene Lange, Marie Loeper-Housselle und die verdienstvolle Auguste Schmidt (1833–1902) – als künftige Ehrenpräsidentin des ADLV – vertraten aber ihre Interessen und Forderungen öffentlich und offensiv, um die traditionelle und begrenzte Rolle der Frau als Ehefrau und Mutter zugunsten einer institutionellen Einbindung in das Bildungssystem der Wilhelminischen Zeit auf neue Grundlagen zu stellen. Auch dadurch wurde ein Prozess eingeleitet, der schließlich mit der Verleihung des Wahlrechts für Frauen zu Beginn der Weimarer Republik einen Höhepunkt erfuhr. Bei der Durchsetzung von Frauenrechten auf Vereinsebene war es für die sich etablierende Frauenbewegung am Ende des 19. Jahrhunderts nicht unwesentlich, dass die mit Helene Lange persönlich bekannte, liberal orientierte Witwe Kaiser Friedrichs III. als ›Kaiserin Friedrich‹ (1840–1901) dem neu zu gründenden Verein mit einem Grußtelegramm Erfolg wünschte.

Pfingsten 1890: Die Gründungstage des ADLV in Friedrichroda

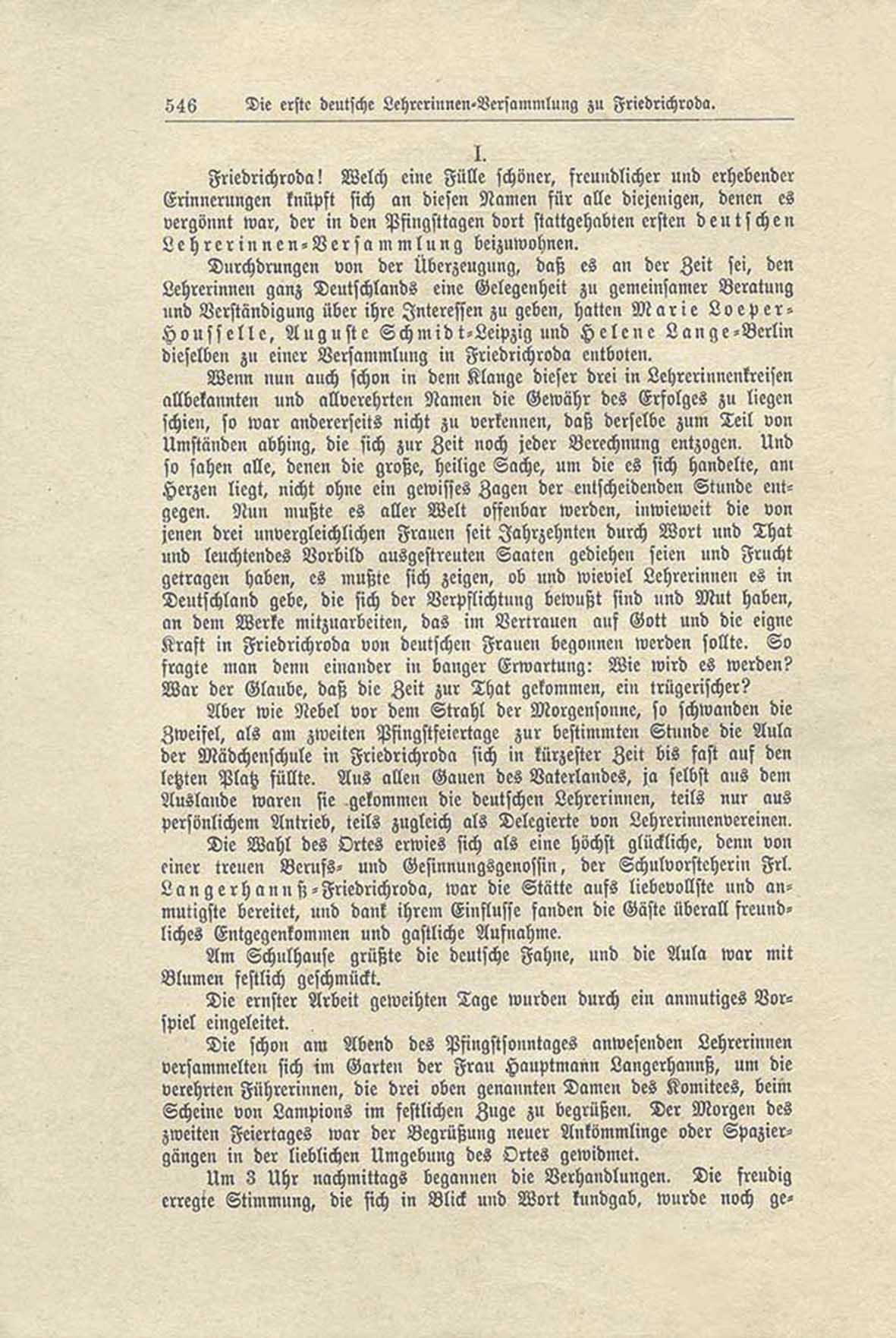

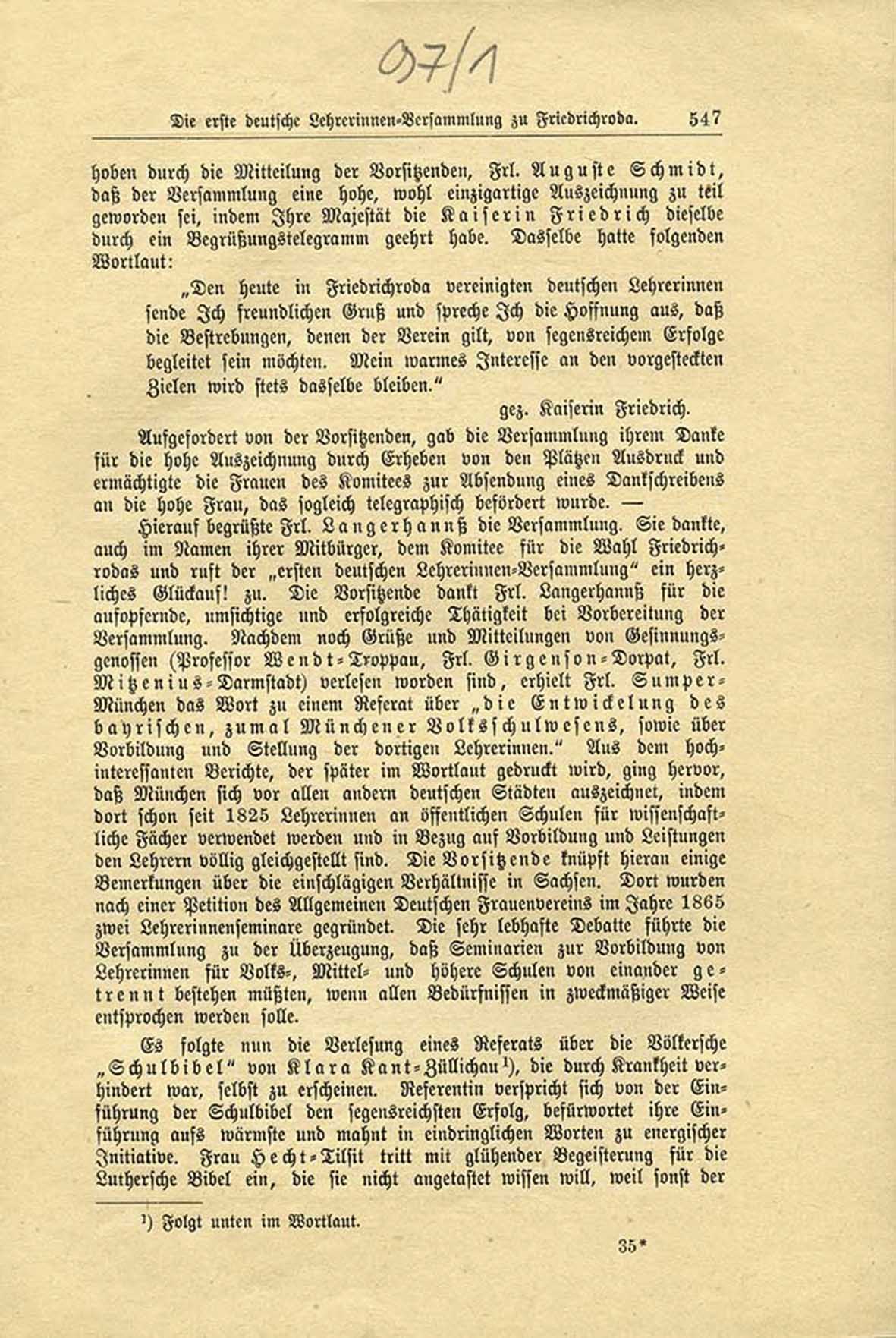

Aus dem ganzen Reich und selbst aus dem westlichen Ausland waren Lehrerinnen der Einladung der drei führenden Frauen zur ersten deutschen Lehrerinnen-Versammlung nach Friedrichroda, einem beliebten Kongressort im Thüringer Wald, Ende Mai 1890 gefolgt, auf der Helene Lange den Hauptvortrag mit dem Titel Unsere Bestrebungen, der in Form einer späteren Broschüre 24 Seiten umfasste, hielt. Helene Lange galt neben Auguste Schmidt schon zu dieser Zeit als eine der profiliertesten Vorkämpferinnen der deutschen Frauenbewegung. Sie forderte nach Aussage der Verfasserin des protokollarischen Berichts über die Versammlung zwar nichts Neues, wohl aber wies sie die Berechtigung des zu Erstrebenden in ihrer klaren, gründlichen und unwiderleglichen Weise nach, indem sie gegen die falschen pädagogischen Grundsätze für die Erziehung der Frau polemisierte, die auf der Verkennung ihres Wesens beruhe. Darüber hinaus forderte sie dazu auf, dass die Schranken beseitigt würden, durch die Frauen gehindert seien, ihre eigenen Interessen zu entwickeln, um selbstbestimmt handeln zu können. Langes Vortrag endete kampfbetont mit dem Motto Ulrich von Huttens: Ob ich nit mag gewinnen, doch soll man spüren Treu.[3] Im Anschluss an den Vortrag fanden die Gründung des Vereins und die Vorstandswahlen statt. Nach den Wahlen, aus denen Helene Lange als erste Vorsitzende des Vereins hervorging, brach allgemeiner Jubel über das Ergebnis aus, und Lange ergriff in ihrer bezaubernden, humoristischen Art erneut das Wort. Dieser Verein werde befähigt sein, die große und heilige Sache, der er dienen wolle, würdig und erfolgreich zu vertreten.[4] Hiermit war die Kategorie des Heiligen angesprochen, dem sich alle Mitglieder in ihrer künftigen gemeinsamen Aufgabe verpflichtet fühlen sollten. Zum Abschluss dieser für die Mädchenerziehung so denkwürdigen konstituierenden Versammlung des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins wies die gastgebende Luise Langerhannß noch einmal auf die Schwierigkeiten hin, die mit der Einberufung verbunden gewesen waren, als die Behörden der Stadt Eisenach, ein damals ebenfalls beliebter Ort für politische Versammlungen, nicht bereit gewesen waren, den Lehrerinnen ein Versammlungslokal zur Verfügung zu stellen.

Dem ADLV als Dachverband wurden zahlreiche Vereine zugeordnet, die bereits auf regionaler Ebene existierten, unter ihnen zum Beispiel der Berliner Lehrerinnenverein von 1869. Das Presseecho auf die Gründung in Friedrichroda war erwartungsgemäß groß, sowohl zustimmend als auch kritisch. Auf der ersten Generalversammlung, die vom 16. bis zum 19. Mai 1891 wieder in Friedrichroda stattfand, wurde eine sehr positive Bilanz gezogen. Besonders hervorgehoben wurde die erfolgreiche Stellenvermittlung für Lehrerinnen. Zu dieser Zeit gehörten dem Verein 3.279 Mitglieder und 32 Zweigvereine aus ganz Deutschland einschließlich des Vereins deutscher Lehrerinnen in England unter dem Vorsitz von Helene Adelmann, London, und des Vereins deutscher Lehrerinnen in Manchester an. Auch ein französischer Verein war Mitglied des ADLV. Als Vereinskalender erschien der ›Deutsche Lehrerinnenkalender‹.

Die ›Gelbe Broschüre‹ vom November 1887

Ihre Ziele hatte Helene Lange in einer unter dem Namen ›Gelbe Broschüre‹ bekannten Schrift bereits 1887 im Zusammenhang mit der schon erwähnten Petition an die preußische Regierung und an das Parlament formuliert. Diese in die Geschichte der Lehrerinnenbildung und der deutschen Frauenbewegung eingegangene Druckschrift machte sie neben Auguste Schmidt zur unbestrittenen Anführerin der bürgerlichen Frauenbewegung im Kaiserreich. Lange stellte zwei Hauptforderungen in Form von Anträgen auf: Erstens, daß dem weiblichen Element eine größere Beteiligung an dem wissenschaftlichen Unterricht auf der Mittel- und Oberstufe der öffentlichen höheren Mädchenschulen gegeben und namentlich Religion und Deutsch in Frauenhand gelegt werde; 2. daß von Staatswegen Anstalten zur Ausbildung Wissenschaftlicher Lehrerinnen für die Oberklassen der höheren Mädchenschulen mögen errichtet werden.[5] Lange spricht Männern grundsätzlich die Fähigkeit ab, Mädchen – besonders in den ›ethischen‹ Fächern Deutsch, Religion und Geschichte – zu unterrichten, da sie aufgrund ihres Geschlechts keinen adäquaten Zugang zu ihnen haben könnten. Das gelte insbesondere für das Vieraugengespräch, das in dieser Form aus Sicherheitsgründen abzulehnen sei. Nur die gut ausgebildete Lehrerin könne die Erziehung zu Weiblichkeit und Menschlichkeit garantieren. Deshalb müsse sie gleichberechtigt auch in den höheren Klassen der Mädchenschulen regulär und etatmäßig eingesetzt werden. Bisher beruhe der Standard der Lehrerinnen lediglich auf Halbbildung. In diesem Sinne forderte sie für die Lehrerinnen eine angemessene Ausbildung in speziell zu gründenden staatlichen Einrichtungen, um einen Unterricht in den Oberklassen und die Leitung von Mädchenschulen zu ermöglichen. In der Konsequenz der Forderungen sollte die Frau zur Erzieherin der Nation werden. Philosophische Grundlage bildete die Ablehnung des Menschenbildes von Jean-Jacques Rousseau, der nur die Interessen des Mannes gegenüber der Frau formuliert hatte. Dagegen setzte Lange die Rezeption der Schriften von Heinrich Pestalozzi, die im 19. Jahrhundert in Deutschland auf viel Zustimmung stießen. Als Schlüssel für die Emanzipation der Frau nannte Helene Lange das Studium, das Frauen einen Zugang in eine gleichberechtigte Welt – in Kooperation mit dem Mann – eröffnen sollte.

Im preußischen Abgeordnetenhaus und im Unterrichtsministerium herrschte zwar keine dezidierte Frauenfeindschaft, wohl aber eine ahnungslose Ignoranz, die eine gottgegebene Ungleichheit in der traditionsverhafteten Rollenverteilung vom Mann als dem Ernährer und der Frau als Mutter der gemeinsamen Kinder für unverrückbar hielt. Auch war den Abgeordneten – mit kaum nennenswerten Ausnahmen – und den leitenden Schulbeamten des Ministeriums neu, dass die Frauen ihre Forderungen mit dem ideellen Anspruch auf allseitige Freiheit begründeten. Wobei in Preußen zu dieser Zeit schon einige Frauen als Gasthörerinnen an den Universitäten zugelassen und damit bereits erste Schritte auf dem Weg zur Emanzipation auf dem Sektor der Bildung getan worden waren.

In der ›Gelben Broschüre‹ forderte Helene Lange nicht die Universität als Ort der Ausbildung von Oberlehrerinnen, da dort die Wissenschaft Selbstzweck sei, sondern eigene Hochschulen unter Frauenleitung, von denen als wissenschaftliche Leistung verlangt wurde, den Lehrerinnen Mittel und Wege zu zeigen, die den Erwerb selbstständigen Wissens sicherten. Dafür war ein Curriculum von drei Jahren vorzusehen, damit die Lehrerinnen ihrer künftigen Berufsaufgabe gewachsen wären. Insgesamt war die Resonanz auf die ›Gelbe Broschüre‹ beim interessierten Publikum erfreulich. In den Kreisen der Mädchenlehrer dagegen erhob sich ein Sturm der Entrüstung, der sich in Zeitschriften und eigenen Broschüren Luft machte. Denn die Lehrer fühlten sich in ihrer Berufsehre und Persönlichkeit gekränkt. Davon war Lange, wie sie in ihren ›Lebenserinnerungen‹ schreibt, völlig überrascht. Sie fühlte sich nicht, wie sie sagte, als Hecht im Karpfenteich, sondern ihrer Meinung nach hatte sie nur formuliert, was sich aus der Natur selbst ergab. Vollkommen deutlich wird ihr Erziehungsziel für Mädchen in folgendem Satz: Sie soll um ihrer selbst gebildet werden, das erfordert für die Erziehung von Mädchen eine ihres eigenen Geschlechts. Sind aber einmal diese spezifischen weiblichen Kräfte geweckt, zum Blühen gebracht, so kann sie nie ›einsam verblühen‹, sie muß sie auswirken, ob zugunsten der eigenen Familie oder eines frei gewählten Kreises.[6]

Die deutsche Frauenbewegung in den 1890er-Jahren

Die Gründung des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins in Leipzig im Jahre 1865 gilt zu Recht als ein Ausgangsdatum für die Geschichte der deutschen Frauenbewegung. Zusammen mit der Gründung des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins in Friedrichroda ein Vierteljahrhundert später bilden sie die Eckdaten für die sogenannte bürgerliche Frauenbewegung, von der die sozialistische Frauenbewegung mit ihren eigenen international ausgerichteten politischen Zielen nach dem Vorbild der Sozialdemokratie und der Gewerkschaftsbewegung zu unterscheiden ist. Die bürgerliche Frauenbewegung war zu dieser Zeit immer liberal. Aus diesem Grunde war der Kontakt Helene Langes zur liberalen Witwe Kaiser Friedrichs III., der Tochter Königin Victorias von England, auch so wichtig, wenn sie diese als Angehörige des Kaiserhauses gewinnen konnte, die Sache der emanzipatorischen höheren Mädchenbildung zu ihrer eigenen zu machen. Stumpfes nationalistisches Gedankengut, imperialistischer Hurrapatriotismus oder gar strammer Militarismus – Stigmata der Wilhelminischen Ära – waren hier verpönt. Ausdruck für den Liberalismus, den Lange in späteren Jahren verkörperte, sind ihre Mitgliedschaft in der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) und ihre Wahl in die Hamburger Bürgerschaft 1919, nachdem das aktive und passive Wahlrecht für Frauen erkämpft worden war. Diese dezidiert politische Tätigkeit übte sie zusammen mit ihrer Schwester im Geiste und Lebensgefährtin Gertrud Bäumer (1873–1954) aus, die kurz vor dem Ersten Weltkrieg in die Redaktion der von Friedrich Naumann herausgegebenen liberalen Zeitschrift ›Die Zeit‹ eingetreten war und zwischen 1919 und 1933 als Abgeordnete dem Deutschen Reichstag angehörte.

Noch vor der Gründung des ADLV errang Lange zusammen mit der Berliner Lehrerin Minna Cauer (1841–1922) und der Ärztin Franziska Tiburtius (1843–1927) einen wichtigen Erfolg, als sie mit Unterstützung des Philosophen und Reichstagsabgeordneten Heinrich Rickert die Einrichtung der oben schon erwähnten ›Realkurse‹ für Frauen durchsetzen konnte. Gleichwohl wurden alle Versuche Helene Langes und ihrer Mitstreiterinnen, Frauen zum Studium an den Universitäten zuzulassen, zunächst abgelehnt. Dennoch gelang es 1893, die Realkurse in Gymnasialkurse mit der Reifeprüfung als Ziel im Sinne eines Modellversuches umzuwandeln und damit die Zugangsrechte für Frauen an die Universität zu verbessern. Diese Kurse hielt Lange an der Berliner Charlottenschule ab. Rückenwind gab ihr die Existenz des ADLV, der sich inzwischen zu einer wirkungsvollen Waffe im Kampf der Frauen um Gleichberechtigung entwickelt hatte. Allmählich wurde auch der Schulbürokratie und ihrem politischen Spitzenpersonal klar, dass gründlich gebildete Frauen dem Staat durchaus Vorteile in Hinblick auf ihre Verwendbarkeit im Berufsleben zur weiteren Förderung der nationalen Wirtschaftskraft boten. Wenn Lange 1894 zu den Beratungen des preußischen Unterrichtsministeriums hinsichtlich der Oberlehrerinnenprüfung hinzugezogen wurde, war dies der Arbeit der unterschiedlichen Gruppierungen und ihrer eigenen Zähigkeit zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele zu verdanken. Als Zentren der deutschen Frauenbewegung sind zu dieser Zeit folgende Vereine zu nennen: der Allgemeine Deutsche Frauenverein (ADF) als die nach Mitgliederzahl wichtigste Organisation, die Frauenbildungs- und -erwerbsvereine mit dem Lette-Verein an der Spitze und die Vereine Frauenbildungsreform und Frauenwohl in Berlin, die als Vertretungen der Frauenrechtsbewegung die Gleichberechtigung zum obersten Ziel ihrer Aktivität erhoben hatten. Lange selbst ließ außer dem ADF und dem ADLV kaum eine weitere Vereinsbildung gelten und stand somit auch der Gründung des Bundes Deutscher Frauenvereine (BDF) im Jahre 1894 eher skeptisch gegenüber, da er nur das verallgemeinere, was kleinere Vereine effektiver gestalten könnten. Dennoch trat sie diesem Dachverband bei und arbeitete dort mit, nicht zuletzt deshalb, weil sie, ähnlich wie Auguste Schmidt, die den Vorsitz übernahm, dem Bund durch ihr Engagement von vornherein Beachtung in der Öffentlichkeit verlieh, wie sie ihren Anspruch in dem gemeinsam mit Gertrud Bäumer verfassten ›Handbuch der Frauenbewegung‹ 1901 begründet hat.

Gravierende Unterschiede gab es in der deutschen Frauenbewegung zwischen Anhängerinnen der Sozialdemokratie und den bürgerlich orientierten Frauen. Die sozialistischen Frauen dachten nicht daran, sich dem BDF anzuschließen, wobei sich über Jahre hinweg das Gerücht hielt, man habe den Arbeiterinnenvereinen die Aufnahme verweigert. Die Sozialistin Lily Braun (1865–1916) warf Helene Lange vor, ihre Aufnahme torpediert zu haben. Diese jedoch wies die gegen sie und Auguste Schmidt gleichermaßen gerichteten Angriffe zurück und betonte, dass die von ihr geführte ›bürgerliche‹ Frauenbewegung nichts anderes als neutral sei und dass man die Sozialistinnen mit ihrer dezidierten Ausrichtung auf den gesellschaftlichen Kampf respektieren müsse, ohne zwangsläufig mit ihnen zu kooperieren. Aus heutiger Sicht ist die Politik Langes ebenso radikal wie die der Sozialistinnen, die ihren theoretischen Hintergrund von August Bebel herleiteten, der in dem erstmals 1883 veröffentlichten und 1910 in seiner 50. Auflage erschienen Buch ›Die Frau und der Sozialismus‹ den Gegnern der Frauenemanzipation aus dem eigenen Lager fast die gleiche Ignoranz gegenüber den Rechten der Frauen wie den bürgerlichen Theoretikern vorwarf, wenn er grundsätzlich schrieb: Daß die Frau das Recht hat, an den Kulturerrungenschaften unserer Zeit vollen Anteil zu nehmen, sie für die Erleichterung und Verbesserung ihrer Lage auszunutzen und alle ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten zu entwickeln und zu ihrem Besten anzuwenden so gut wie der Mann, davon wollen sie nichts wissen. Und sagt man ihnen noch, daß die Frau auch ökonomisch unabhängig sein müsse, um es körperlich und geistig zu sein, damit sie nicht mehr von dem Wohlwollen und der Gnade des anderen Geschlechts abhängig ist, dann hat ihre Geduld ein Ende, ihr Zorn entbrennt, und es folgt ein Strom heftiger Anklagen über die ›Verrücktheit der Zeit‹ und ihre wahnwitzigen emanzipatorischen Bestrebungen.[7] Dieser Satz hätte auch von Helene Lange stammen können, als sie in ihrem Grundsatzreferat in Friedrichroda am 27. Mai 1890 resümierte: Ich fasse das Resultat der bisherigen Ausführungen zusammen in einem Satz, der allmählich zu den trivialen gehört und doch noch immer nicht voll begriffen ist: die Frau, die Mutter, kann in der Gegenwart ihre Aufgabe nur ganz erfüllen, wenn sie in selbständiger Arbeit den Bildungsgehalt unserer Zeit nach Maßgabe ihrer individuellen Kraft und der Anforderungen, die voraussichtlich an sie gestellt werden, sich verständlich zu machen versucht. Dieser Pflicht zu genügen wird ihr bei uns auf alle Weise erschwert, und wiederum macht man sie, in unbegreiflichem Zirkelschluß, für die mangelhafte Erfüllung der ihr gestellten Aufgaben verantwortlich.[8]

Resümee und Ausblick

Einen wesentlichen Sieg errang die Frauenbewegung – welcher Couleur auch immer – 1908 im Rahmen der Reform des Vereinsgesetzes, durch das Frauen im Deutschen Reich das Recht auf eine Mitgliedschaft in politischen Vereinen erhielten. Das war eine wichtige Etappe auf dem Weg zur politischen Gleichberechtigung, nachdem erste Forderungen nach dem Frauenwahlrecht schon lange laut geworden waren. Aber auch auf dem Sektor der Frauenbildung erscheint 1908 als Schlüsseljahr. Denn in Preußen wurde Mädchen der Zugang zur höheren Bildung trotz vehementen Widerstandes innerhalb der Ministerialbürokratie durch eine gründliche allgemeine Reform der Mädchenbildung in Gestalt des Lyzeums und der Studienanstalten, die das gleiche Niveau wie das Gymnasium für männliche Jugendliche hatten, eröffnet. Zu den neuen Rechten der Frau gehörte nun auch das unbeschränkte Immatrikulationsrecht, 1908 für die Universitäten und 1909 für die Technischen Hochschulen. Auch die Gründung des ADLV im Jahr 1890 bedingte all diese Entwicklungen mit. In diesem Sinne war das Pfingstwochenende im Jahre 1890 im entlegenen thüringischen Friedrichroda von historischer Bedeutung.

[1] Zitiert nach Helene Lange, Lebenserinnerungen, Berlin 1920, o. S. (Kap. 13).

[2] Ebd.

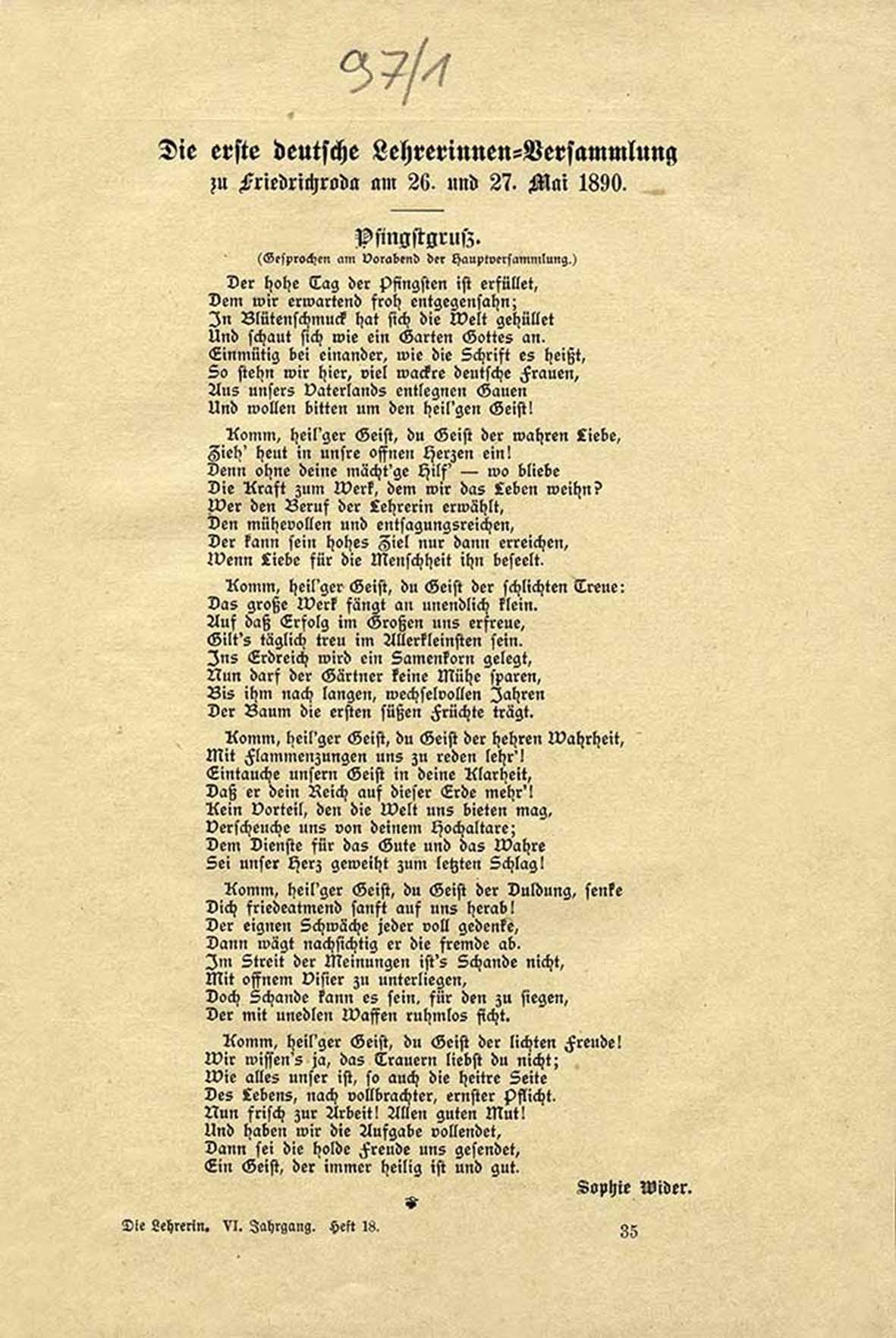

[3] Die erste deutsche Lehrerinnen-Versammlung zu Friedrichroda am 26. und 27. Mai 1890. Protokollarischer Bericht über die Gründungsversammlung des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins von Josephine Friederici, Leipzig, mit einem vorangestellten ›Pfingstgruß‹ von Sophie Wider, in: Die Lehrerin in Schule und Haus 6 (1889/90), Nr. 18, S. 545–556, hier S. 553.

[4] Ebd., S. 554.

[5] Lange, Lebenserinnerungen, o. S. (Kap. 14). Die selten gewordene ›Gelbe Broschüre‹ ist abgedruckt in: Helene Lange, Kampfzeiten. Aufsätze und Reden aus vier Jahrzehnten, Bd. 1, Berlin 1982, S. 1–58.

[6] Lange, Lebenserinnerungen, o. S. (Kap. 14).

[7] August Bebel, Die Frau und der Sozialismus, 50. Aufl., Stuttgart 1910, Einleitung, zitiert nach der Lizenzausgabe Frankfurt am Main 1985, S. 26f.

[8] Landesarchiv Berlin, B Rep. 235-03 ADLV, MF-Nr. 1872–1876 ›Generalversammlungen‹ [Laufzeit 1890–1897] – Unsere Bestrebungen. Vortrag von Helene Lange, Berlin 1890, S. 3–24, hier S. 5.

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Quellen

Gertrud Bäumer/Helene Lange, Handbuch der Frauenbewegung, 5 Bde., Berlin 1901–1906.

August Bebel, Die Frau und der Sozialismus, 50. Aufl. 1910, Lizenzausgabe, Frankfurt am Main 1985.

Landesarchiv Berlin, B Rep. 235-03 Allgemeiner Deutscher Lehrerinnenverein (ADLV), MF-Nr. 1872–1876 ›Generalversammlungen‹ [Laufzeit 1890–1897].

Helene Lange, Lebenserinnerungen, Berlin 1921.

Dies., Kampfzeiten. Aufsätze und Reden aus vier Jahrzehnten, 2 Bde., Berlin 1928.

Literatur

Barbara Beuys, Die neuen Frauen – Revolution im Kaiserreich 1900–1914, München 2014.

Gisela Bock, Frauen in der europäischen Geschichte. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart (Europa bauen), München 2005.

Ute Gerhard, Frauenbewegung und Feminismus. Eine Geschichte seit 1789, 2. Aufl., München 2012.

Juliane Jacobi, Mädchen- und Frauenbildung in Europa. Von 1500 bis zur Gegenwart, Frankfurt am Main/New York 2013.

Michaela Karl, Die Geschichte der Frauenbewegung, 2. Aufl., Stuttgart 2016.

Angelika Schaser, Frauenbewegung in Deutschland 1848–1933, Darmstadt 2006.

Empfohlene Zitierweise

Wolfgang Radtke, Die Gründung des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins 1890, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/ADLV-1890 [abgerufen am: TT. Monat JJJJ]. Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.