Die Transportliste des 20. Osttransports nach Raasiku

Zusammenfassung

In den Jahren 1941 und 1945 deportierte die Berliner Gestapo etwa 50.000 Jüdinnen und Juden aus Berlin in Ghettos im deutsch besetzten Ostmitteleuropa wie ?ód?/Litzmannstadt, Riga, Minsk, in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz sowie nach Theresienstadt. Mit Ausnahme von sehr wenigen Überlebenden wurden die Deportierten an den Zielorten ermordet. Zahlreiche Stellen waren an diesem arbeitsteilig organisierten Massenverbrechen beteiligt. Die Organisation der Abholungen, der Sammellager und des ›Abtransports‹ in den Zügen lag in den Händen der Berliner Gestapo. Diese erstellte auch die Transportlisten mit den Namen der Deportierten und leitete sie an die Finanzbehörden weiter, die das Eigentum der Verschleppten zugunsten des Reiches einzogen. Die Listen sind oftmals nicht nur die letzte administrative Spur der Ermordeten, sondern auch Ausdruck der weitgehenden Vernichtung des jüdischen Lebens in Berlin im Nationalsozialismus und der Struktur der Verfolgung.

Kontextualisierung

September 1942: Die Transportliste zur Deportation von Jüdinnen und Juden aus Berlin

Akim Jah

Die Deportation der Jüdinnen und Juden und ihre Ermordung in den Jahren 1941 bis 1945 gehören zu den größten Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands. Die arbeitsteilige und bürokratische Organisation und Durchführung der Transporte, die Beteiligung von zahlreichen Institutionen und Stellen daran und die ›fabrikmäßige‹ Ermordung in den Vernichtungszentren gilt zu Recht als beispiellos in der Geschichte. Rund sechs Millionen Jüdinnen und Juden wurden im Holocaust ermordet, etwa die Hälfte von ihnen vorher aus ihren Wohnorten in Ghettos oder direkt in die Vernichtungszentren deportiert. Aus Berlin wurden dabei rund 50.000 Menschen verschleppt und ermordet.

Transportlisten

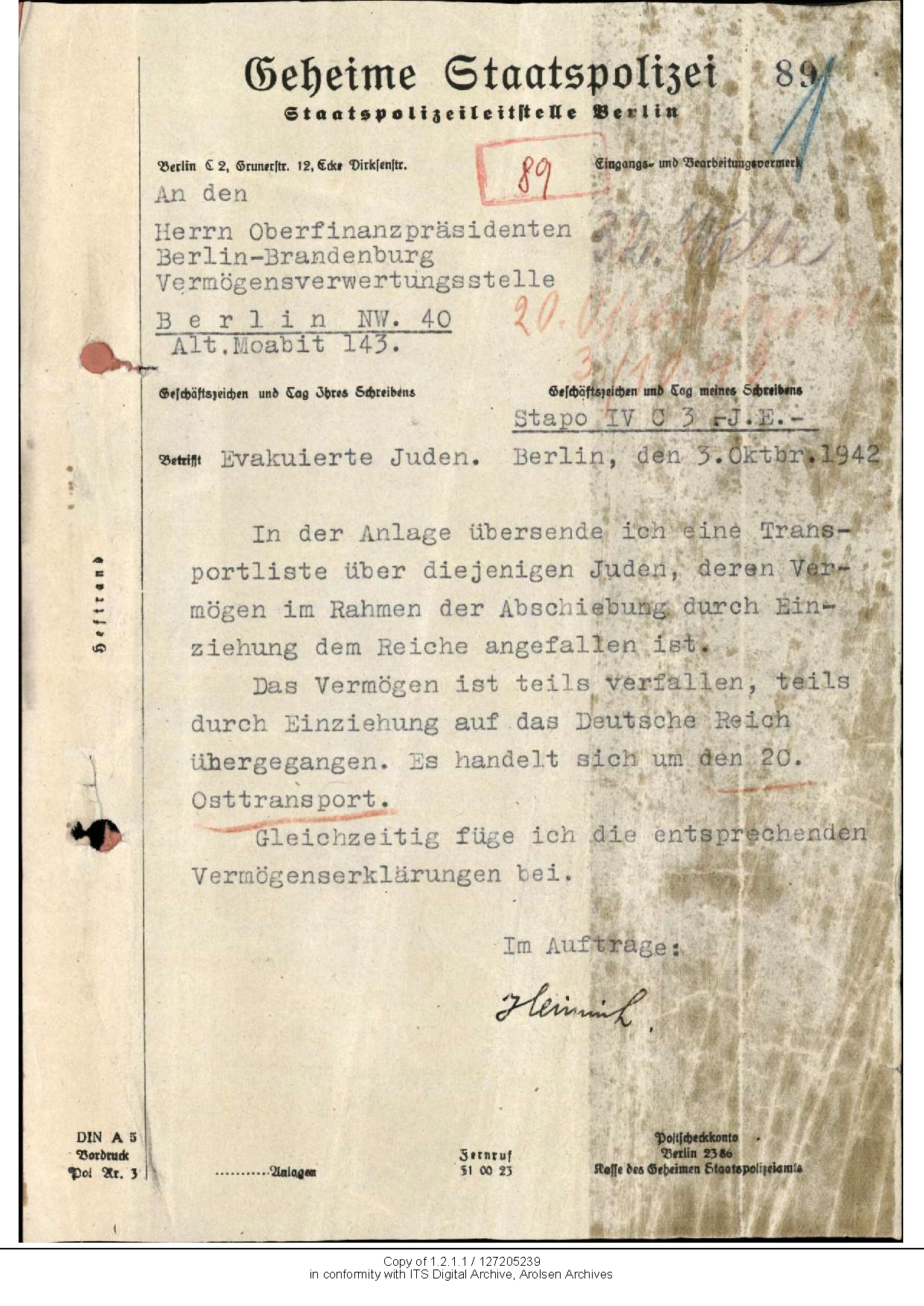

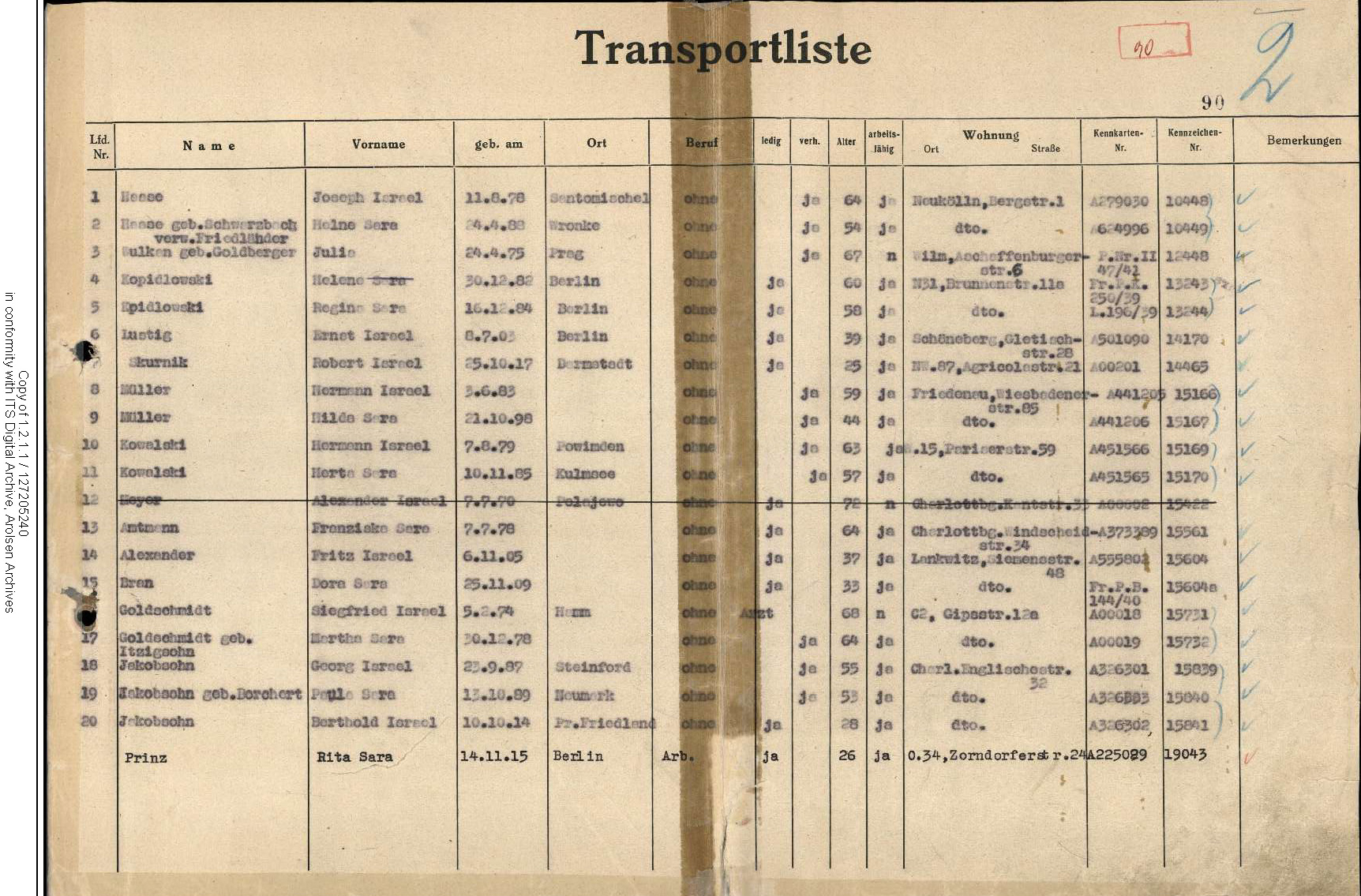

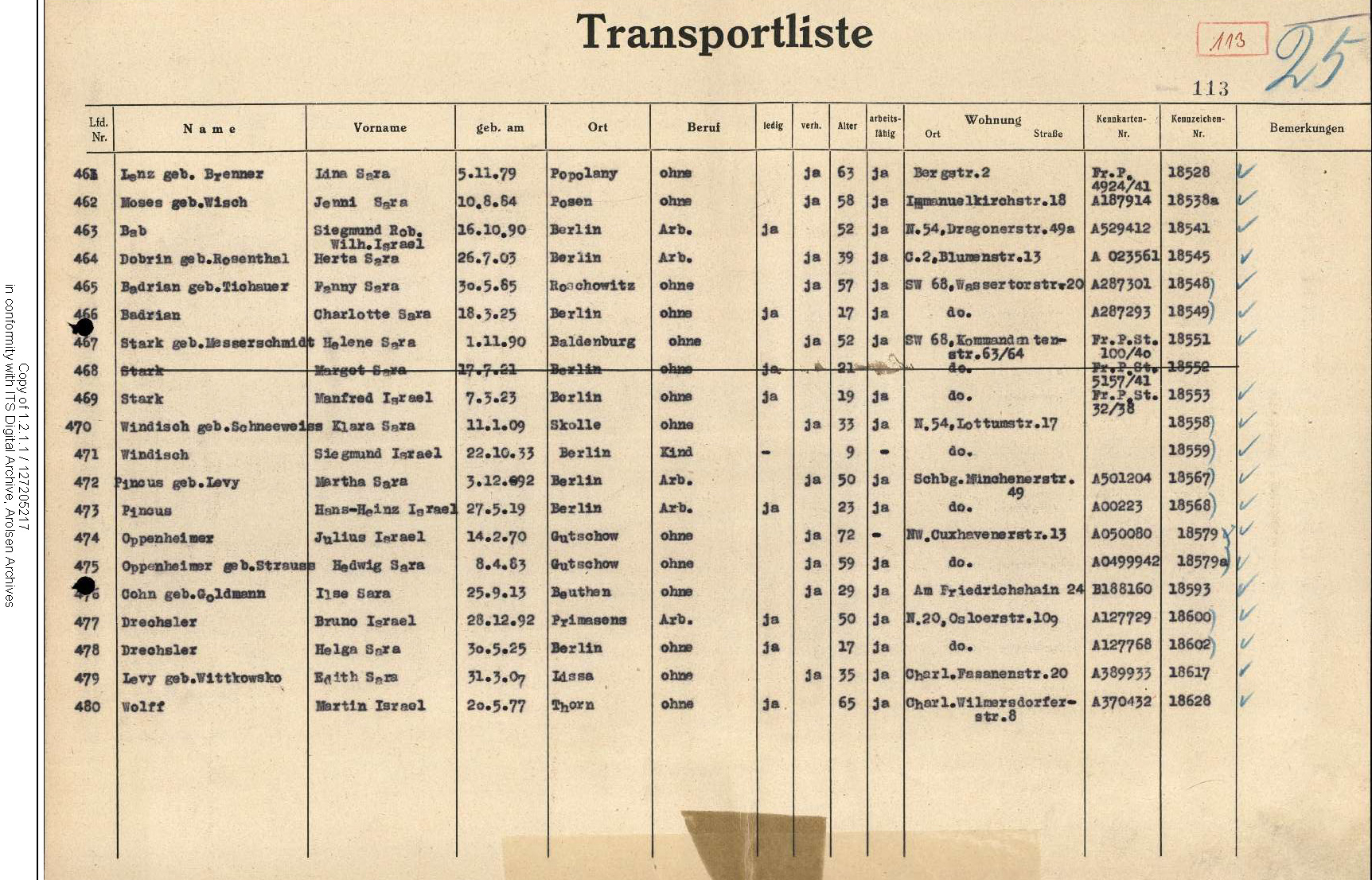

Die in den Arolsen Archives überlieferte Transportliste des 20. Osttransports, der Berlin am 26. September 1942 verließ, steht beispielhaft für die Listen der 180 Deportationszüge, die in der damaligen Reichshauptstadt zusammengestellt wurden. Sie umfasst 43 Seiten mit 812 aufgeführten Namen. Das Dokument wurde von der Staatspolizeileitstelle Berlin, der lokalen Gestapo-Dienststelle für das Berliner Stadtgebiet, angefertigt und am 3. Oktober 1942 in Form eines Durchschlags der eigentlichen Transportliste, die mutmaßlich bei der Gestapo verblieb und nicht überliefert ist, an die Vermögensverwertungsstelle des Oberfinanzpräsidenten Berlin-Brandenburg versandt. Zeitgleich übergab die Gestapo Vermögenserklärungen, Einzugsverfügungen und Zustellungsurkunden an die Finanzbehörden. Auf der Grundlage dieser Dokumente zog die Vermögensverwertungsstelle gemäß der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz in einem pseudo- und scheinlegalen Rechtsakt das Vermögen der deportierten Menschen zugunsten des Reichsfiskus ein und ›verwertete‹ es.

Die Angaben auf den Transportlisten sind zumeist die letzten administrativen Spuren der deportierten Jüdinnen und Juden und verweisen zugleich auf die Zeit vor der Verschleppung sowie auf Details des Ablaufs der Deportationen. So geben die Listen nicht nur die Vor- und Nachnamen der Verschleppten sowie deren Geburtsdatum und -ort wieder, sondern auch die jeweilige Adresse, von der aus sie deportiert wurden. Eine Auswertung der Listen macht deutlich, dass Menschen aus dem gesamten Stadtgebiet betroffen waren, und zeigt, wie Jüdinnen und Juden aus einzelnen Häusern und zum Teil auch aus ganzen Straßenzügen nach und nach sowie, etwa bei razzienartigen Abholungen Ende 1942, auch ›schlagartig‹ verschleppt wurden. Da es sich bei den angegebenen Adressen nicht unbedingt um die letzten frei gewählten Wohnungen handelte, geht aus den Listen auch hervor, in welchen Häusern ein Teil der jüdischen Bevölkerung in den Jahren und Monaten vor einer Deportation zwangsweise konzentriert worden war: Ein großer Teil der Verschleppten musste verfolgungsbedingt in den Jahren vor der Deportation umziehen und wurde teilweise in sogenannte Judenhäuser eingewiesen; dies betraf auch Jüdinnen und Juden, die aus anderen Orten, zumeist vom Land, in die Großstadt Berlin gekommen waren, um der antisemitischen Hetze ihrer Nachbarn zu entgehen. Die Listen dokumentieren zudem die zahlreichen jüdischen Heime der Stadt. Diese waren Teil der weitverzweigten Wohltätigkeitsarbeit der Jüdischen Gemeinde und dienten nach 1933 teilweise auch der Unterbringung von wohnungslos gewordenen Gemeindemitgliedern. Einige dieser Einrichtungen wurden ab 1942 von der Gestapo als Sammellager benutzt. Aus der Anordnung der Namen auf den Listen ist zum Teil ersichtlich, in welchem Sammellager sich die Personen vor ihrer Deportation befanden.

Die Gestapo und das Reichssicherheitshauptamt

Innerhalb der Staatspolizeileitstelle war das ›Judenreferat‹ für die Organisation der Deportationen zuständig, was auch die Abholungen und die Zusammenstellung der Transporte und die Erstellung der Transportlisten mit einschloss. Das Referat war zu Beginn der Deportationen im Herbst 1941 in einem Bürogebäude in der Burgstraße, unweit des Hackeschen Marktes, untergebracht, später befand es sich in der Französischen Straße; die Leitung residierte im Polizeipräsidium am Alexanderplatz. Die Vorgaben für die Durchführung der Deportationen, was insbesondere die Definition der zu verschleppenden Personengruppen anbelangte, wurden vom Reichssicherheitshauptamt (RSHA) ausgearbeitet und an die lokalen beziehungsweise regionalen Gestapo-Dienststellen weitergeleitet. In Richtlinien ordnete das RSHA zunächst beispielsweise detailliert an, dass im kriegswichtigen Arbeitseinsatz befindliche Juden von dieser Evakuierungsaktion, wie die Deportationen euphemistisch bezeichnet wurden, auszunehmen waren.[1] Diese Personengruppe wurde erst später, im Kontext der sogenannten Fabrikaktion im Februar/März 1943, vollständig in die Deportationen einbezogen. Auch Jüdinnen und Juden mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit sowie in ›Mischehe‹ lebende Personen wurden unter bestimmten Voraussetzungen zunächst nicht deportiert. Ausgenommen waren zunächst auch ältere Menschen, die statt ›in den Osten‹ nach Theresienstadt im Protektorat Böhmen und Mähren, dem besetzten Tschechien, kommen sollten. Innerhalb des RSHA steuerte das ›Judenreferat‹ IV B 4 mit Sitz in der Kurfürstenstraße unter Leitung von Adolf Eichmann die Transporte.

Zu Beginn der Deportationen im Herbst 1941 war das Berliner ›Judenreferat‹ eine eher kleinere Einheit mit wenigen Mitarbeitern. Das Referat war insbesondere mit der Überwachung von jüdischen Organisationen und mit Ermittlungen gegen Jüdinnen und Juden betraut, denen vorgeworfen wurde, gegen antisemitische Gesetze verstoßen zu haben. Die Zahl der im ›Judenreferat‹ tätigen Polizisten wurde bis zum Jahresende den neuen Aufgaben angepasst und auf etwa 20 Personen aufgestockt. Bei diesen handelte es sich überwiegend um Männer, die ihre Laufbahn bei der Polizei in der Weimarer Republik begonnen hatten und nach einer mehrjährigen Dienstzeit zur Kriminalpolizei und von dort zur Gestapo gekommen waren; einzelne von ihnen kamen auch direkt von der Schutzpolizei zur Gestapo. In der Regel handelte es sich um Täter, die Gerhard Paul als »traditionelle Befehlstäter« bezeichnet hat.[2] Ihre Tätigkeit bei der Gestapo war weniger politisch motiviert, sondern Ergebnis eines polizeiinternen Karriereweges, wozu auch das Selbstverständnis gehörte, Anweisungen von Vorgesetzten loyal auszuführen. Ab Oktober 1942 – nach einer Unterschlagungsaffäre innerhalb der Gestapo waren zahlreiche Polizisten vom Referat abgezogen worden – erhöhte sich der Anteil der aus der SS kommenden Polizisten deutlich. Diese verfügten über keinen polizeilichen Hintergrund und waren überwiegend ideologisch geprägt; Überlebende schildern sie als deutlich brutaler gegenüber den Häftlingen in den Sammellagern. Es waren vor allem Angehörige dieser Gruppe, die Häftlinge misshandelten, um den Aufenthaltsort von Jüdinnen und Juden zu erfahren, die untergetaucht waren, um sich einer Deportation zu entziehen. Auch bei den leitenden Mitarbeitern der Berliner Gestapo handelte es sich überwiegend um aus der SS kommende Täter, die zum Teil vor oder nach ihrer Tätigkeit in Berlin an anderen Orten im besetzten Europa eingesetzt und dort an weiteren Verbrechen gegen Jüdinnen und Juden beziehungsweise Partisanen und Partisaninnen beteiligt waren. Da die Mitarbeiter des ›Judenreferats‹ häufiger wechselten, waren bis April 1945 insgesamt über 60 Personen dort tätig.

Sammellager und Ziele der Deportationen

Zu einem zentralen Strukturelement der Deportationen gehörten die Sammellager, deren Einrichtung und Betrieb unter der Aufsicht der Gestapo standen. Neben den erwähnten geräumten Einrichtungen der Jüdischen Gemeinde nutzte die Gestapo hierfür in Berlin auch größere halböffentliche Gebäude, wie etwa eine Fahrzeughalle der Wehrmacht im Wedding. Bis auf die Lager in der Levetzowstraße, der Großen Hamburger Straße und der Schulstraße, die nacheinander als permanente Lager genutzt und entsprechend umgebaut wurden, handelte es sich bei den anderen Sammellagern um provisorische Einrichtungen, die nur über einen kurzen Zeitraum existierten. Die Sammellager dienten zur logistischen und verwaltungsmäßigen Vorbereitung der einzelnen Transporte und hatten einen gefängnisartigen Charakter. Ein paar Tage vor einem geplanten Transport holten Mitarbeiter der Gestapo und zum Teil auch der Kriminalpolizei die Betroffenen unter Zwang zu Hause ab und brachten sie in eines der Sammellager. Dort wurden sie auf Wertsachen untersucht und mussten die Vermögenserklärung abgeben, die die Gestapo später mit den Transportlisten an den Oberfinanzpräsidenten schickte. Für die Essensversorgung und die innere Organisation der Lager hatte die Jüdische Gemeinde Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abzustellen.

Nach ein paar Tagen Aufenthalt, die die Häftlinge zumeist unter katastrophalen Bedingungen verbringen mussten, brachten die Mitarbeiter der Gestapo die zuvor für eine Verschleppung bestimmten Menschen zum Bahnhof Grunewald beziehungsweise zum Güterbahnhof Moabit. Der Weg dorthin erfolgte teilweise zu Fuß, teilweise wurden Lkw eingesetzt. An den abgeriegelten Gleisen der Bahnhöfe wurden die Betroffenen schließlich von den Gestapoangehörigen in Waggons gezwungen. Bei den Zügen handelte es sich zunächst um bei der Reichsbahn bestellte Sonderzüge. Zum Teil bestanden diese aus Personenwaggons, ab Anfang 1942 wurden zunehmend auch Güterzüge eingesetzt. Später, als die Anzahl der Deportierten kleiner wurde, setzte die Reichsbahn auch Waggons ein, die an reguläre Züge angehängt wurden. Auch für die Transporte nach Theresienstadt, die teilweise ›nur‹ aus 50 oder 100 Personen bestanden, buchte die Gestapo Sonderwaggons, die an reguläre Züge, in diesem Fall nach Karlsbad, angehängt wurden und am Anhalter Bahnhof ihren Ausgangspunkt hatten. Bewacht wurden die Züge von Schutzpolizisten. Zudem begleiteten Mitarbeiter der Gestapo die Transporte an die Zielorte, wo sie der SS vor Ort mutmaßlich eine Kopie der jeweiligen Transportliste überreichten.

Ziel der Verschleppung aus Berlin und anderen Großstädten war zunächst die Entfernung der jüdischen Bevölkerung aus der deutschen Öffentlichkeit. Die Entscheidung, die Jüdinnen und Juden aus dem Reichsgebiet zu deportieren, war Mitte September 1941 vermutlich von Hitler selbst gefasst worden, zu einem Zeitpunkt also, als SS und Polizeieinheiten bereits systematisch die jüdische Bevölkerung in den sowjetischen Gebieten ermordete. Die Züge ›in den Osten‹ hatten dabei die Ghettos im besetzten Ostmitteleuropa zum Ziel: ?ód?, Minsk, Riga sowie kleinere Ortschaften im Generalgouvernement, dem deutsch besetzten Zentralpolen. Der Zug vom 26. September 1942 endete in Raasiku im besetzten Estland. ›In den Osten‹ respektive ›Osttransport‹ bedeutete nicht nur die als ›Arbeitseinsatz‹ getarnte Abschiebung aus den deutschen Städten, sondern implizierte ab Mai 1942 die systematische Tötung der Deportierten am Zielort. Ab November 1942 gingen sämtliche ›Osttransporte‹ aus Berlin in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, wo die Deportierten in den Gaskammern ermordet wurden; nur ein sehr kleiner Teil, der in Auschwitz zur Zwangsarbeit herangezogen wurde und die ›Vernichtung durch Arbeit‹ überlebte, war bei Ende des Zweiten Weltkrieges noch am Leben.

Mit den sogenannten Alterstransporten, die im Juni 1942 einsetzten, verschleppte die Gestapo ältere Menschen über 65 Jahre sowie solche mit hohen Kriegsauszeichnungen und Prominente nach Theresienstadt. Der Logik der NS-Propaganda folgend, dass die Juden ›im Osten‹ zur Schwerarbeit herangezogen werden würden, lautete die euphemistische Begründung für die ›Evakuierung‹ nach Theresienstadt, dass alte Jüdinnen und Juden, die nicht in der Lage waren, schwer körperlich zu arbeiten, dort ihren Lebensabend verbringen sollten. In besonders perfider Weise hatten die nach Theresienstadt Verschleppten zuvor ›Heimeinkaufsverträge‹ abzuschließen, mit denen sie sich verpflichteten, einen bestimmten Betrag für die Unterkunft in Theresienstadt zu bezahlen. Tatsächlich starben aufgrund der lebensbedrohlichen Bedingungen viele der dorthin Deportierten; ein anderer Teil wurde von Theresienstadt in die Vernichtungszentren weiter verschleppt und dort ermordet.

Der Transport vom 26. September 1942

Als der Transport vom 26. September 1942 Berlin verließ, waren bereits weit über 20.000 Menschen deportiert und der Großteil davon ermordet worden. In diesem Transport befand sich auch die damals 17-jährige Helga Drexler (später verheiratete Verleger).[3] Zwei Tage zuvor war sie zusammen mit ihrem Vater Bruno Drexler von einem Mitarbeiter der Gestapo in der elterlichen Wohnung im Wedding abgeholt und per Straßenbahn in die Levetzowstraße überführt worden. Das Sammellager Levetzowstraße, eine Synagoge im Stadtteil Moabit, die die Gestapo zum Lager umfunktionieren ließ, diente als Ausgangsort des Transports. Nach einem zweitägigen dortigen Aufenthalt wurden Tochter und Vater zusammen mit anderen Inhaftierten zum Güterbahnhof Moabit gebracht, wo sie den Zug besteigen mussten. Neben den auf der Liste verzeichneten Berlinern und Berlinerinnen befanden sich auch 237 Menschen aus Frankfurt am Main in dem Transport, die zuvor von dort nach Berlin deportiert worden waren. Über Riga erreichte der Zug nach mehreren Tagen Raasiku, etwa 35 Kilometer von Tallinn (damals Reval) entfernt. Mit weiteren etwa 100 bis 150 als arbeitsfähig ausgewählten Mädchen und Frauen und rund 50 Männern wurde Helga Drexler in einem Lkw in das kurz davor in äußerst primitiver Bauweise errichtete Lager Jägala verschleppt. Von dort kam sie über weitere Lager – unter anderem das Zentralgefängnis in Reval, von wo aus sie in einer Werft für die Philipp Holzmann AG zur Zwangsarbeit herangezogen wurde – in das Konzentrationslager Stutthof. Danach wurde sie zur Zwangsarbeit für die Reichsbahn im damaligen Bromberg eingesetzt. Als sie von dort im Januar 1945 wegen der herannahenden Roten Armee nach Westen deportiert wurde, gelang ihr zusammen mit drei weiteren Häftlingen die Flucht. Fast alle anderen der mit dem Transport nach Raasiku Deportierten überlebten nicht. Der Großteil von ihnen wurde bereits nach der Ankunft des Zuges von Angehörigen der Sicherheitspolizei ›selektiert‹, mit Bussen zu einem Dünengelände bei Kalevi-Liiva gebracht und dort auf Befehl der deutschen Besatzungsmacht von estnischen Polizisten erschossen. Darunter befand sich auch die Mutter von Helga Drexler. Auch ihr Vater überlebte die Verschleppung nicht; er kam zunächst ebenfalls nach Jägala und Reval und wurde später in Tartu ermordet.

Helga Drexler gehörte zu den wenigen aus Berlin deportierten Jüdinnen und Juden, die die Deportation überlebt haben. Etwa 50.000 wurden ›im Osten‹ ermordet, das heißt systematisch in den Vernichtungszentren umgebracht, von SS- und Polizeieinheiten erschossen oder waren durch die katastrophalen Bedingungen in den Lagern und bei der Zwangsarbeit zu Tode gekommen. Die wenigen, die die Transporte überlebten, hatten zum Zeitpunkt der Befreiung einen unvorstellbaren Leidensweg durch verschiedene Lager hinter sich. Viele hatten nur knapp einen der Todesmärsche überlebt. Nach der Befreiung kehrten nur die wenigsten von ihnen nach Berlin zurück.

Nach den zwölf Jahren nationalsozialistischer Herrschaft waren so gut wie alle jüdischen Einrichtungen zerstört; das einst blühende Netz von jüdischen Fürsorgeeinrichtungen war fast vollkommen vernichtet, und auch die meisten der genutzten Gebäude gerieten weitgehend in Vergessenheit. Die Öffentlichkeit interessierte sich lange Zeit kaum für das untergegangene jüdische Leben Berlins, wie auch die Deportationen und der Massenmord im öffentlichen Gedächtnis lange keine Rolle spielten.

Von den Polizisten, die die Transportlisten schrieben, die Jüdinnen und Juden abholten und in eines der Sammellager brachten und die Züge begleiteten, setzte rund die Hälfte ihren Dienst bei der Polizei von Berlin (West) oder in der Bundesrepublik fort. Nur in Ausnahmefällen wurden sie rechtlich belangt. In einem Verfahren vor dem Westberliner Landgericht erfolgten durch die Staatsanwaltschaft zwar umfangreiche Ermittlungen gegen zahlreiche ehemalige Mitarbeiter der Gestapo, ein Urteil erging jedoch nur in zwei Fällen; es lautete jeweils auf Freispruch.[4] Die Deportation der Jüdinnen und Juden aus Berlin ist somit ungestraft und ungesühnt geblieben.

Die Transportlisten stellen ein Zeugnis der Verschleppung, des Massenmordes und der Vernichtung des Berliner Judentums dar. Hinter jedem Namen auf den Listen steht ein Mensch mit einer eigenen Biografie und einer spezifischen Verfolgungsgeschichte, die, wie das Beispiel Helga Drexler zeigt, zum Teil auch weit über die ›ursprüngliche‹ Deportation in die Ghettos oder Lager hinausgeht. Zugleich zeigen die Listen das perfide Ausmaß einer durchorganisierten arbeitsteiligen Maschinerie, in der als Teil der antisemitischen Politik die in Berlin lebenden Jüdinnen und Juden erfasst, beraubt, verschleppt und schließlich ermordet wurden.

[1] Richtlinien zur technischen Durchführung der Evakuierung von Juden nach dem Osten (Izbica bei Lublin), 4. Juni 1942, ITS Digital Archive, Arolsen Archives, 1.2.3.0/82164669.

[2] Gerhard Paul, Von Psychopathen, Technokraten des Terrors und »ganz gewöhnlichen« Deutschen. Die Täter der Shoah im Spiegel der Forschung, in: ders. (Hrsg.), Die Täter der Shoah. Fanatische Nationalsozialisten oder ganz normale Deutsche? (Dachauer Symposien zur Zeitgeschichte, Bd. 2), Göttingen 2002, S. 13–90, hier S. 61f.

[3] Transportliste des 20. Osttransports, 26. September 1942, S. 24 mit den Namen von Helga und ihrem Vater Bruno Drexler (auf der Liste als Drechsler falsch geschrieben), ITS Digital Archive, Arolsen Archives, 1.2.1.1/127205217.

[4] Vgl. Akim Jah, »Unschuldige Mordgehilfen«. Das Bovensiepen-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der Stapoleitstelle Berlin, in: Sabine Moller/Miriam Rürup/Christel Trouvé (Hrsg.), Abgeschlossene Kapitel? Zur Geschichte der Konzentrationslager und der NS-Prozesse (Studien zum Nationalsozialismus, Bd. 5), Tübingen 2002, S. 187–199.

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Quellen

Anschreiben der Gestapo an die Vermögensverwertungsstelle des Oberfinanzpräsidenten Berlin-Brandenburg vom 3. Oktober 1942 zum 20. Osttransport vom 26. September 1942, ITS Digital Archive, Arolsen Archives, 1.2.1.1/127205239.

Aussage von Helga Verleger vom 19. Februar 1968 im sogenannten Bovensiepen-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der Berliner Gestapo, Landesarchiv Berlin, B Rep. 058, Nr. 416.

Gespräch Helga Verleger mit Ulrich Gerhardt am 31. Oktober 2012 in München, https://die-quellen-sprechen.de/Helga_Verleger.html [abgerufen am: 6. März 2023].

Transportliste des 20. Osttransports, 26. September 1942, S. 1 und 24, ITS Digital Archive, Arolsen Archives, 1.2.1.1/127205240 und 127205217.

Literatur

Martin Friedenberger, Fiskalische Ausplünderung. Die Berliner Steuer- und Finanzverwaltung und die jüdische Bevölkerung 1933–1945 (Dokumente, Texte, Materialien, Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin, Bd. 69), Berlin 2008.

Alfred Gottwaldt/Diana Schulle, Die »Judendeportationen« aus dem Deutschen Reich 1941–1945. Eine kommentierte Chronologie, Wiesbaden 2005.

Wolf Gruner, Judenverfolgung in Berlin 1933–1945. Eine Chronologie der Behördenmaßnahmen in der Reichshauptstadt, Berlin 2009.

Raul Hilberg, Die Vernichtung der europäischen Juden, aus dem Amerik. übersetzt von Christian Seeger, 3 Bde., Frankfurt am Main 1990.

Akim Jah, Die Deportation der Juden aus Berlin. Die nationalsozialistische Vernichtungspolitik und das Sammellager Große Hamburger Straße, Berlin 2013.

Ders., Strukturelemente – Forschungsfragen – Quellen. Die Deportation der Jüdischen Bevölkerung aus Berlin 1941 bis 1945, in: Michael Wildt/Anja Siegemund (Hrsg.), Gedächtnis aus den Quellen. Zur jüdischen Geschichte Berlins. Hermann Simon zu Ehren, Berlin 2020, S. 134–149.

Ders./Gerd Kühling (Hrsg.), Die Deportation der Juden aus Deutschland und ihre verdrängte Geschichte nach 1945 (Fundstücke, Bd. 4), Göttingen 2016.

Monica Kingreen/Wolfgang Scheffler, Die Deportationen nach Raasiku bei Reval, in: Wolfgang Scheffler/Diana Schulle (Bearb.), Buch der Erinnerung. Die ins Baltikum deportierten deutschen, österreichischen und tschechoslowakischen Juden, 2 Bde., München 2003, Bd. 2, S. 865–868.

Birthe Kundrus/Beate Meyer (Hrsg.), Die Deportation der Juden aus Deutschland. Pläne – Praxis – Reaktionen 1938–1945 (Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus, Bd. 20), Göttingen 2004.

Anja Reuss/Kristin Schneider (Hrsg.), Berlin – Minsk. Unvergessene Lebensgeschichten. Ein Gedenkbuch für die nach Minsk deportierten Berliner Jüdinnen und Juden, Berlin 2013.

Empfohlene Zitierweise

Akim Jah, September 1942: Die Transportliste zur Deportation von Jüdinnen und Juden aus Berlin, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Deportationen-1942 [abgerufen am: TT. Monat JJJJ]. Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.