Die Vogteirechnungen Marquards von Loterbeck für Markgraf Ludwig von Brandenburg aus dem Jahr 1340

Zusammenfassung

Die Abrechnungen, die der Vogt Marquard von Loterbeck im Jahr 1340 für den ersten wittelsbachischen Markgrafen Ludwig den Älteren anfertigte, sind die ältesten überlieferten Nachweise für eine markgräfliche Rechnungslegung, die über reine Küchenrechnungen hinausgehen. Darin wurden Einnahmen und Ausgaben von insgesamt drei genannten Vogteien (Brandenburg, Spandau, Strausberg) festgehalten, die unmittelbare Einblicke in das Leben und den Naturalienverbrauch in den Burgen Spandau und Mittenwalde, aber auch in die Reisetätigkeit des Markgrafen, den Aufenthalt von Familienmitgliedern und Dienstleuten sowie die Einnahmen aus den Vogteien und in deren Struktur geben. Die Art der Rechnungslegung stimmt mit derjenigen anderer Territorialherrschaften des Reiches aus der Mitte des 14. Jahrhunderts überein und zeigt auch im Kontext weiterer Rechnungen aus den Jahren 1342-1345, dass die Mark unter den Wittelsbachern verwaltungstechnisch dem damaligen Stand entsprach.

Kontextualisierung

Die Vogteirechnungen Marquards von Loterbeck für Markgraf Ludwig von Brandenburg aus dem Jahr 1340

Doris Bulach

Wer schon einmal selbst versucht hat, komplexere Ein- und Ausgaben festhalten zu wollen, weiß, wie schwer sich dieser Prozess gestalten kann, wie abhängig von dem jeweiligen Kontext das Aussehen solcher privater ›Rechnungslegungen‹ ist und wie vergänglich sie sind. Rechnungslegungen für Territorialherrschaften lassen sich in Europa zum ersten Mal mit den sogenannten pipe rolls seit dem 12. Jahrhundert für England fassen, für das Reich mit den Rechnungsfragmenten der Herren von Bolanden für die Jahre 1258-1262.[1] Diese Rechnungslegungen als »schriftgestützte Verwaltungstechnik« gingen einher mit der Ausbildung von Territorialherrschaften seit dem 12. Jahrhundert. Sie dienten vornehmlich der Kontrolle von Amtsträgern und zur Sicherung der knappen landesherrlichen Ressourcen.

Während die frühen territorialen Rechnungen des 13. Jahrhunderts meist aus einem fortlaufenden Text auf Pergamentrollen ohne weitere Gliederungselemente und Überschriften bestanden und als »Textblockrechnungen« bezeichnet werden können, weisen Rechnungslegungen seit dem 14. Jahrhundert eine höhere Differenziertheit auf. Sie wurden nun in Hefte, zunehmend aus Papier, eingetragen, mit Überschriften, Zeichen zur Hervorhebung, Markierungen sowie Summierungen am Ende von Seiten und Abschnitten versehen. Sie hatten sich zu »differenzierte[n] Textblock- oder Einzelbuchungsrechnungen« entwickelt. Territoriale Rechnungslegung war im 14. Jahrhundert zu einem festen Instrument der lokalen Herrschaftsverwaltung geworden.

Der Rechnungslegung in Heften gingen in der Regel weitere schriftgestützte Arbeitsprozesse in Form von Konzepten oder Notizen voraus, die sich unmittelbar an finanzielle Transaktionen anschlossen und erst später geordnet, verkürzt, kommentiert und in größeren Schüben erneut verschriftlicht wurden. Dabei wurde meist, ähnlich dem Protokoll von Urkunden, zu Beginn von den jeweiligen Amtsträgern festgehalten, wer hier in welcher Funktion für wen Rechenschaft ablegte; der Kontext der Rechnungen informierte über die Einnahmen und Ausgaben, eventuell mit Verweisen auf vorausgehende Rechnungen, während im Schlussprotokoll eine Summierung dieser Aufstellungen vorgenommen wurde.

Quellenbeschreibung

Bei der Rechnungslegung des Vogtes Loterbeck von 1340 handelt es sich um die älteste überlieferte Rechnungslegung für die wittelsbachischen Markgrafen in Brandenburg. Von ihren Vorgängern, den Askaniern, sind am Ende ihrer Herrschaftszeit lediglich Kostabrechnungen für zwei Reisen überliefert.[2]

Die Anfangsworte der Schlüsselquelle verraten, dass der Vogt [Marquard] von Loterbeck im Jahre 1340 die Ausgaben festhielt, die ihm in Diensten des seit 1324 mit der Mark belehnten Markgrafen Ludwig,[3] des ältesten Sohnes Kaiser Ludwigs des Bayern, entstanden waren. Auch für das vorausgehende Jahr, das wird aus der Überschrift deutlich, hatte er eine solche Abrechnung erstellt, die allerdings nicht mehr erhalten ist, ebenso wenig wie die für das folgende Jahr. Dagegen sind weitere Abrechnungen desselben Vogtes für die Jahre 1342-1345 überliefert sowie die Ausgaben für Küche, Keller und Stall für einen bisher nicht identifizierten Ort der Jahre 1343-1345.[4]

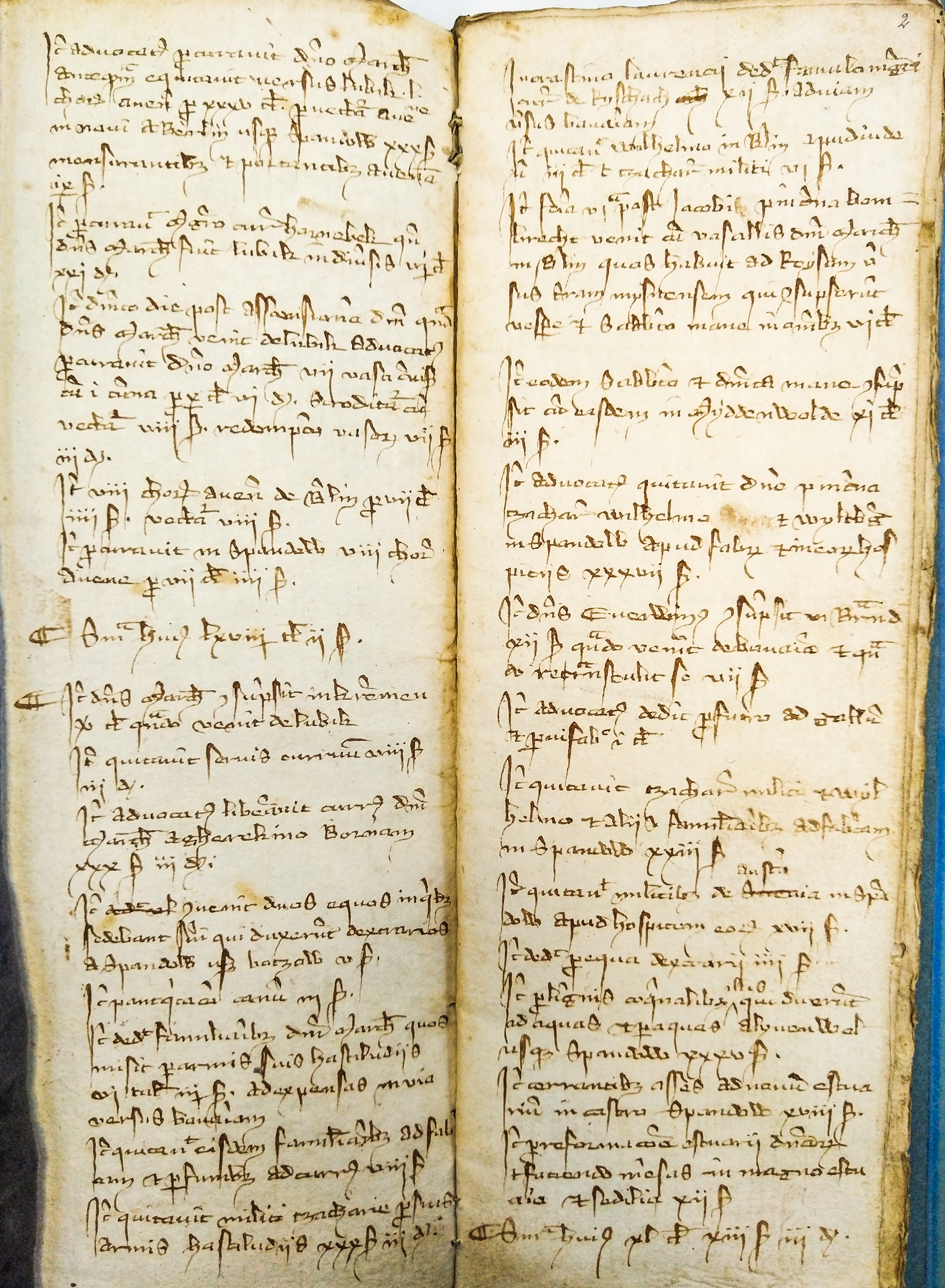

Die Abrechnungen des Jahres 1340 wurden in Reinschrift von einer Person in ein papierenes Heft mit insgesamt zwanzig Blättern im Halbquart-Format eingetragen. Ausgaben wurden teilweise pro Tag oder Woche blockweise zusammengefasst und sowohl Natural- wie Geldausgaben als auch getrennt davon die Einnahmen in jeweils einer eigenen Zeile verzeichnet; einige Einträge sind besonders gekennzeichnet; Zwischensummen wurden nach thematisch geordneten Abschnitten gezogen, gefolgt von Gesamtsummen meist am Seitenende. Unterschiedliche Tintenfarben weisen darauf hin, dass die Summierungen in einem zweiten Schritt erfolgten, nachdem alle Einträge verzeichnet waren. Thematisch nicht zusammengehörige Einträge sind immer wieder durch Lücken voneinander abgegrenzt.

Ebenso wie andernorts kann sicherlich auch hier davon ausgegangen werden, dass nicht Loterbeck selbst, sondern ein damit beauftragter Schreiber die Rechnungslegung in dessen Namen anhand von Notizen anfertigte. Schreiber werden in Verbindung mit der Rechnungslegung des Vogtes 1345 ausdrücklich genannt.[5]

Mit all den hier aufgezeigten Merkmalen entspricht die erste wittelsbachische Abrechnung genau den für andere Regionen für die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts festgestellten Befunden.

Vogt Marquard von Loterbeck und sein Zuständigkeitsbereich

Was lässt sich nun über den Vogt Marquard von Loterbeck und seinen Amtsbereich herausfinden? Marquard von Loterbeck entstammte dem oberpfälzischen Adelsgeschlecht der Loterbecken, das sich wahrscheinlich auf den Ort Loderbach nördlich von Neumarkt zurückführen lässt und bei dem Marquard ein Leitname war.[6] Weitere Mitglieder dieser Familie standen in engem Kontakt mit den Wittelsbachern und mit dem bei Neumarkt gelegenen Benediktinerkloster Kastl. Als Zeuge in einer Urkunde für dieses Kloster erscheint wohl der spätere Vogt Marquard gemeinsam mit seinem Bruder Wilhelm 1334 zum ersten Mal in den Quellen.[7] Zusammen mit Markgraf Ludwig dem Älteren gelangte er in die Mark Brandenburg, wo er 1339 erstmals in der Zeugenreihe einer markgräflichen Urkunde in einer der höchsten Amtspositionen, als Vogt von Brandenburg, erscheint.[8] Zu diesem Zeitpunkt gehörte er bis zu seiner wohl letzten Nennung im Jahr 1364 zum engsten Umfeld Markgraf Ludwigs des Älteren sowie dessen Nachfolger und Bruder, Ludwigs des Römers, und wurde von beiden durchgehend mit verschiedenen hohen Ämtern und Aufgaben innerhalb (als Vogt, Marschall, Hofrichter) und außerhalb der Mark (als Viztum von Tirol[9] oder Hauptmann von Velburg) betraut.

Bei den Abrechnungen der Jahre 1340 sowie 1342-1345 zeigt sich, dass Loterbeck nicht nur für eine, sondern für insgesamt drei brandenburgische Vogteien, für Brandenburg, Spandau und Strausberg, und damit wohl für den überwiegenden Teil der Mittelmark zuständig war. Die Aufteilung der Mark in Vogteien ging auf die Askanier zurück, die dabei teilweise an slawische Herrschaftsmittelpunkte anknüpften.[10] Die Vogteien mit ihren dort eingesetzten Amtsträgern erlaubten es den Markgrafen, das Land sowie Ausgaben und Einnahmen genauer zu erfassen. Gleichzeitig wirkten die Vögte aber auch als allgemeine Vertreter des Markgrafen zur Wahrnehmung ihrer landesherrlichen Rechte, etwa auch im Bereich der Gerichtsbarkeit. Die Vogteien als räumliche Gliederungselemente der Mark waren jedoch in ihrer Struktur und Grenzziehung auch in wittelsbachischer Zeit noch sehr vage und flüchtig und wurden sowohl im Umfang als auch bei Einsetzung von Amtsträgern immer wieder angepasst und modifiziert.

Quellenanalyse

In der Rechnungslegung Marquards von Loterbeck für das Jahr 1340 lässt sich eine Dreiteilung ausmachen. Zu Beginn (fol. 1r-8v) stehen die offenbar aus eigenen Mitteln erfolgten Ausgaben des Vogtes in markgräflichen Diensten. Getrennt erfasst sind dabei anfangs sehr verschiedene und an unterschiedlichen Orten erfolgte Transaktionen, gefolgt von einer Aufstellung der wöchentlichen Geldausgaben für Küche, Keller und Stall der Burg Mittenwalde und von den wöchentlichen Ausgaben auf der Burg Spandau in der Zeit, in der Markgraf Ludwig in Bayern weilte. Durch ein leeres Blatt getrennt folgen die Einnahmen, die Marquard innerhalb seiner Vogtei aus verschiedenen Abgaben, Strafgebühren sowie Getreideeinkünften einzog (fol. 10r-17r, 19v). Nach einer Leerseite schließt sich ein kurzer dritter Teil an, in dem die bei verschiedenen Gelegenheiten erfolgten Ausgaben für Getreide zusammengefasst wurden (fol. 18r). Bis auf diese dritte Zusammenstellung wurden alle Teile gesondert mit Zwischensummen und am Ende mit Gesamtsummen versehen, sodass alle gesondert vorgelegt und abgerechnet werden konnten.

Anlass für die Niederschrift der Ausgaben und Einnahmen war sicherlich, bei ihrer Vorlage beim Markgrafen die ausgelegten Gelder zurückzuerhalten, aber auch, um ihm Rechenschaft zu legen. Für Loterbeck selbst ist eine solche persönliche Rechnungslegung vor dem Markgrafen nicht überliefert, jedoch wird sie ähnlich abgelaufen sein, wie sie für seinen Amtskollegen, den Vogt von Soldin, Albrecht Wolfsteiner, um die gleiche Zeit belegt ist.[11]

Die Abrechnungen bieten lebensnahe und unverfälschte Einblicke in den Alltag am markgräflichen Hof sowie die Reisetätigkeit des Markgrafen. Das Reisen zählte im Mittelalter nicht nur zu den königlichen und kaiserlichen Herrschaftspflichten, sondern war ebenso Bestandteil von Territorialherrschaften. Zu erfahren ist, dass der Markgraf 1340 im April nach [Groß] Schönebeck ritt, sich zu Verhandlungen mit dem Magdeburger Erzbischof Ende des Monats in Plaue aufhielt, Ende Mai in Lübeck weilte (wo es, wie aus anderen Urkunden deutlich wird, um die Übertragung der Reichssteuer durch Kaiser Ludwig an seinen markgräflichen Sohn ging) und Anfang Juni nach Bayern zog, von wo er erst wieder im Dezember nach Spandau zurückkehrte. Im Dezember standen dann erneut Verhandlungen mit dem Erzbischof von Magdeburg in Brandenburg, ein Jagdaufenthalt in Köpenick und ein Aufenthalt in Mittenwalde auf seinem Reiseplan.

Die Rechnungen bieten des Weiteren Informationen zum Personal des markgräflichen Hofes (u. a. zu Hofmeister und Mundschenk), zu den Reisen der markgräflichen Räte (nach Pasewalk und Meißen), zur Ausstattung einzelner Personen mit Pferden (darunter für den markgräflichen Schwager, den König von Dänemark) oder zu Besuchern anderer Höfe (beispielsweise von mehreren Rittern aus Österreich).

Wichtige Burgen der drei Vogteien geraten durch die Rechnungen ebenfalls in den Blick: Spandau, deren Wohnstube eine Renovierung und einen neuen Tisch erhielt. Zum Schutz der Burg diente ein Wächter, dessen Jahreslohn festgehalten wurde. Auch für die Burg Mittenwalde waren Ausgaben für Erhaltungsarbeiten notwendig geworden. Dort erhielten ein Pförtner und zwei Nachtwächter ihren Lohn.[12] Erwähnt werden auch die Burg Tyrow, deren Besitzer eine hohe Summe erhielt, sowie Köpenick und Liebenwalde, die ebenfalls renoviert wurden.

Auch über das Familienleben der Protagonisten ist einiges zu erfahren: Marquard von Loterbeck war verheiratet, was man dadurch erfährt, dass er seiner Frau (uxori advocati) Tuch, Pelzwerk und Hermelin kaufte und dies ganz selbstverständlich dem Markgrafen in Rechnung stellte. Wohl mit ihr hatte er mindestens zwei Töchter, die 1359 als Nonnen in Zehdenick genannt werden.[13] Für die Tochter des Markgrafen, Beatrix, erwarb Marquard eine Tunika, Pelzwerk und Leinentuch. Sie nahm er auch zusammen mit der markgräflichen familia in Spandau in seine Obhut, als der Markgraf 27 Wochen in Bayern weilte, und rechnete darüber genauestens ab. Er vermerkte dabei auch Besuche verschiedener namentlich genannter markgräflicher Ratgeber und Dienstleute, wahrscheinlich, um die dadurch erhöhten Ausgaben zu rechtfertigen.

Rückschlüsse auf Transportwege oder Preise lassen sich aus den Kosten beispielsweise für den Transport von Hafer von Berlin nach Spandau oder von Brennholz von Liebenwalde nach Spandau ziehen, was beides über den Wasserweg erfolgte, oder aus den Ausgaben für Bier (das zum Teil aber auch in der markgräflichen Brauerei hergestellt wurde), für Waffen, Wachs, Dochte, Talg oder Töpferton für den Küchenofen. Einblicke in die Konsumgewohnheiten am Hof bietet diese Rechnung eher nicht, da bei Ausgaben für die Küche meist Gesamtsummen und nur wenige einzelne Posten vermerkt sind.

Es gibt jedoch zentrale historische Ereignisse im Leben des Markgrafen, die sich in den Rechnungen von 1340 nicht niederschlugen, so der Tod von Markgräfin Margarete von Dänemark, der im Mai 1340 erfolgt sein musste.[14] Erst in einer späteren Abrechnung des Jahres 1342 findet sich ein Hinweis: So gab der Vogt den Franziskanermönchen, in deren Kloster Margarete begraben worden war,[15] zum Jahrestag ihres Todes, der offenbar in der Zeit zwischen 2. Mai und 31. Mai lag, Getreide und Bier.[16]

Neben den Ausgaben nehmen die Einnahmen des Vogtes rund die zweite Hälfte des Heftes ein. Hier listete Marquard jeweils gesondert die Einkünfte der drei Vogteien Brandenburg, Spandau und Strausberg auf, resultierend aus Beden (precariae, exactiones) sowie weiteren anfallenden Einkünften, u. a. aus Geleit- und Fuhrgeldern, Judenabgaben (Spandau, [Alt]Landsberg, Vogtei Strausberg), Abgaben von Slawen (Rathenow, Spandau, Wriezen), Strafgebühren und Wald- und Fischereiregalen. Anschließend folgt eine Aufstellung der ebenfalls nach Vogteien geordneten Getreideeinkünfte (precaria) aus Feldfrüchten, Roggen, Hafer und Gerste, die einmal im Jahr am Michaelitag (29. September) zu leisten waren. Dabei zeigt sich eine Unterordnung in sogenannte Beritte (equitatus), die in den späteren Rechnungen nicht mehr auftreten. Allerdings lassen die jeweils 20–30 ihnen zugeordneten Dörfer keine Ordnung in der Nennung erkennen, die etwa auf ein ›Abreiten‹ der Orte in einer bestimmten Reihenfolge hindeuten könnte. Wahrscheinlich folgte ihre Niederschrift eher der zeitlichen Abfolge der geleisteten Abgaben oder einfach der Abarbeitung von vorgelegten Notizen. Interessant für weitere landesgeschichtliche Forschungen können bei den Einnahmen neben der Auswahl der Dörfer auch die ihnen zugeordneten Nennungen von Schulzen (prefecti), Tavernen oder Mühlen sein.

Rechnungen wurden einmal mit einem Film verglichen, bei dem der Ton ausgefallen ist.[17] Manches erkennt man ohne Ton klarer, anderes bleibt einem ohne diesen verborgen und geheimnisvoll. Erst in Kombination mit weiteren Quellen, insbesondere Urkunden, lässt sich so manche Aufstellung der Rechnungen näher erschließen.

Dennoch bietet schon diese erste Rechnungslegung von 1340 wichtige Einblicke in den Alltag des Markgrafen, seines Hofes und das Amt eines Vogtes, der zu diesem Zeitpunkt offenbar einen Großteil der Mittelmark betreute. Zudem zeigt sie die Einbindung der Mark in die zeitgleichen Entwicklungen zur Rechnungslegung im Reich. Zwar lassen sich hier keine genauen Vorbilder benennen, aber sicherlich konnte bei der Abrechnung auf Kenntnisse aus der bayerischen Landesverwaltung zurückgegriffen werden, die sowohl Markgraf Ludwig dem Älteren als auch seinem langjährigen, ebenfalls aus Bayern stammenden Vogt Loterbeck vertraut gewesen sein dürften.

[1] Das Folgende nach Mark Mersiowsky, Die Anfänge territorialer Rechnungslegung im deutschen Nordwesten. Spätmittelalterliche Rechnungen, Verwaltungspraxis, Hof und Territorium (Residenzenforschung, Bd. 9), Stuttgart 2000, S. 19–22, 40–134, 345, 554.

[2] Hans Spangenberg, Hof- und Zentralverwaltung der Mark Brandenburg im Mittelalter, Leipzig 1908, S. 518-523; Codex diplomaticus Brandenburgensis, Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, hrsg. von Adolph Friedrich Riedel [im Folgenden: CDB], Hauptt. II, Bd. 1, Berlin 1843, S. 439-441, Nr. 532.

[3] Dazu Michael Menzel, Die Belehnungsurkunde König Ludwigs IV. von 1324, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Belehnung-1324 (abgerufen am: 15. August 2021).

[4] Eine vollständige Transkription aller hier erwähnter Rechnungen, die aber stellenweise ungenau und unvollständig ist, findet sich bei Wolfgang Ribbe, Hofrechnungen der Wittelsbacher in Brandenburg 1340-1345, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 53 (2007), S. 71-192.

[5] Ebd., S. 127.

[6] Zur Familie: Bernhard Heinloth, Neumarkt (Historischer Atlas von Bayern. Teil Altbayern, Bd. 1/16), München 1967, S. 66f., 69.

[7] Regesta sive rerum Boicarum autographa, Bd. 7, hrsg. von Maximilian Prokop von Freyberg u. a., München 1838, S. 64f.

[8] CDB I 10, Berlin 1856, S. 244, Nr. 129.

[9] Dazu u. a. Julia Hörmann-Thurn und Taxis, Kanzleivermerke und ihre Bedeutung als Kommunikationsinstrumente in spätmittelalterlichen Fürstenkanzleien am Beispiel der tirolisch-bayerischen Kanzlei Markgraf Ludwigs von Brandenburg (14. Jahrhundert), in: Claudia Feller/Daniel Luger (Hrsg.), »Semper ad fontes.« Festschrift für Christian Lackner zum 60. Geburtstag (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Bd. 76), Wien 2020, S. 107–126, hier S. 114f., Anm. 43.

[10] Das Folgende nach Ribbe, Hofrechnungen, S. 74f., 125f.

[11] CDB I 24, Berlin 1863, S. 29, Nr. 52; S. 33, Nr. 60; S. 38f., Nr. 68 und Nr. 71.

[12] Dieser und der folgende Eintrag auf fol. 5v fehlen in der Edition von Ribbe, Hofrechnungen, S. 98.

[13] CDB I 13, Berlin 1857, S. 135, Nr. 14.

[14] Am 31. Mai 1340 übertrug Markgraf Ludwig den Benediktinerinnen von Spandau Geld für eine Gedächtnisstiftung für seine Frau: CDB I 11, Berlin 1856, S. 34, Nr. 50.

[15] Dazu Doris Bulach, Das Franziskanerkloster in Berlin als Ort christlicher Memoria im Mittelalter, in: Das graue Kloster in Berlin, hrsg. von der Historischen Kommission zu Berlin (Kleine Schriftenreihe der Historischen Kommission zu Berlin, Heft 11), Berlin 2021, S. 43-68, hier S. 46.

[16] Ribbe, Hofrechnungen S. 103; zum Todeszeitpunkt: Hermann Bier, Märkische Siegel: Abt. 1. Die Siegel der Markgrafen und Kurfürsten von Brandenburg (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für die Provinz Brandenburg und die Reichshauptstadt Berlin, Bd. 6), Berlin 1933, S. 148.

[17] Wilhelm Janssen, Ein niederrheinischer Fürstenhof um die Mitte des 14. Jahrhunderts, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 34 (1970), S. 219–251, hier S. 223.

Transkription

Magdalena Weileder

Die Transkription erfolgt nach den von Matthias Thumser, Zehn Thesen zur Edition deutschsprachiger Geschichtsquellen (14.–16. Jahrhundert), in: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005/2007. Methodik – Amtsbücher, Digitale Edition – Projekte, hrsg. von Matthias Thumser/Janusz Tandecki, Torún 2008, S. 13-19, zusammengestellten Bestimmungen, wobei die römischen Zahlzeichen dort, wo sie Mengen oder Geldsummen bezeichnen, durch arabische ersetzt und die Abkürzungen für Münzeinheiten (tl. = talentum = Pfund; s. = solidus = Schilling; d. = denarius = Pfennig) beibehalten werden.

[fol. 1v]

Item advocatus procuravit domino marchioni, antequam equitavit versus Lubik, 50 chorum avene pro 35 tl., pro vectura avene in navi a Berlin usque Spandow 30 s., mensurantibus et portantibus avenam 8 ½ s.

Item procuravit magistro curie Hornebek, qu[ando] dominus marchio fuit Lubik, in diversis 5 ½ tl. 21 d.

Item dominico die post asscensionem domini, quando dominus marchio venit de Lubik, advocatus procuravit domino marchioni 7 vasa cervisie cum 1 tunna pro 9 ½ tl. 6 d., scroditura cum vectura 8 s., redempcio vasorum 7 s. 3 d.

Item 8 chorum avene de Berlin pro 7 tl. 4 s., vectura 8 s.

Item procuravit in Spandow 8 chorum avene pro 7 tl. 4 s.

Summa huius 67 ½ tl. 2 s.

Item dominus marchio consumpsit in Kremmen 4 ½ tl., quando venit de Lubik.

Item quitavit servis curruum 8 s. 3 d.

Item advocatus liberavit currus domini marchionis a Gherekino Bornam 30 s. 3 d.

Item[1] convenit duos equos, in quibus sedebant servi, qui duxerunt dextrarios a Spandow usque Botzow, 5 s.

Item pancquitacio canum 3 s.

Item dedit familiaribus domini marchionis, quos misit pro armis suis hastiludiis, 6 tl. 2 ½ s. ad expensas in via versus Bavariam.

Item quitavit eisdem familiaribus ad fabricam et pro funibus ad currus 8 s.

Item quitavit militi Czacharie pro suis armis hastiludiis 30 s. 3 d.

[fol. 2r]

In crastino Laurencii dedit famulo magistri curie de Ryschach[2] 12 s. ad viam versus Bavariam.

Item quitavit Wilhelmo in Berlin apud iudeum 3 tl. et Czacharie militi 6 s.

Item feria via post Jacobi[3] pincerna Hombrecht venit cum vasallis domini marchionis in Berlin, quos habuit ad reysam versus terram Mysnensem, qui consu[m]pserunt vespere et sabbato mane in omnibus 6 tl.

Item eodem sabbato et dominica mane consumpsit cum eisdem in Myddenwolde 11 tl. 3 s.

Item advocatus quitavit domino pincerna Czacharie, Wilhelmo[4] et Wyltberg in Spandow apud fabrum et in eorum hospiciis 37 s.

Item dominus Everwinus consumpsit in Brand[enburg] 12 s., quando venit de Bavaria et quando retranstulit se, 7 s.

Item advocatus dedit pro futro ad gallum et parvifabro 1 tl.

Item quitavit Czacharie militi et Wylhelmo et aliis familiaribus ad fabricam in Spandow 23 s.

Item quitavit militibus de Austria[5] in Spandow apud hospitem eorum 17 s.

Item dedit pro equa dextrarii 4 s.

Item pro lignis coquinalibus illis[6], qui du[x]erunt ad aquas et per aquas a Lyvenwal[de] usque Spandow, 35 s.

Item carrantibus asses ad novum estuarium in castro Spandow 18 s.

Item pro reformacione estuarii dominarum et faciendo mensas in magno estuario et sedilia 12 s.

Summa huius 40 tl.[7] 13 s. 3 d.

[1] Nach Item durch Durchstreichen getilgt: dedit vl.

[2] Auf Ryschach folgt ein durch Durchstreichen getilgtes Wort: ach.

[3] Auf Jacobi folgt ein radierter Buchstabe.

[4] Auf Wilhelmo folgt eine Rasur.

[5] Austria über der Zeile über durch Durchstreichen getilgtem Svevia.

[6] illis über der Zeile eingefügt.

[7] Müsste korrekt heißen: 44 ½ tl.

Übersetzung

Doris Bulach, Michael Menzel und Magdalena Weileder

[fol. 1v]

Ferner verschaffte der Vogt dem Herrn Markgrafen, bevor dieser nach Lübeck ritt, 50 Wispel Hafer für 35 Pfund, für den Transport des Hafers auf dem Schiff von Berlin nach Spandau 30 Schillinge, den Messenden und Tragenden des Hafers 8 ½ Schillinge.

Ferner verschaffte er dem Hofmeister Hornebek, als der Herr Markgraf in Lübeck war, für Verschiedenes 5 ½ Pfund und 21 Pfennige.

Ferner am Sonntag nach der Himmelfahrt des Herrn,[1] als der Herr Markgraf aus Lübeck kam, verschaffte der Vogt dem Herrn Markgrafen 7 Fässer Bier und eine Tonne für 9 ½ Pfund 6 Pfennige, Verladung mit Transport 8 Schillinge, der Kauf der Fässer 7 Schillinge 3 Pfennige.

Ferner 8 Wispel Hafer aus Berlin für 7 Pfund 4 Schillinge, Transport 8 Schillinge.

Ferner verschaffte er in Spandau 8 Wispel Hafer für 7 Pfund 4 Schillinge.

Summe dessen 67 ½ Pfund 2 Schillinge.

Ferner verbrauchte der Herr Markgraf in Kremmen 4 ½ Pfund, als er aus Lübeck kam.

Ferner bezahlte er den Wagenknechten 8 Schillinge 3 Pfennige.

Ferner löste der Vogt den Wagen des Herrn Markgrafen von Gherekin [auf dem Weg] von Bornim[2] für 30 Schillinge 3 Pfennige aus.

Ferner einigte er sich für zwei Pferde, auf denen Knechte saßen, die die Streitrosse von Spandau bis Bötzow[3] führten, auf 5 Schillinge.

Ferner für die Abrechnung der Hunde 3 Schillinge.

Ferner gab er den Familiaren des Herrn Markgrafen, die er wegen seiner Turnierwaffen geschickt hatte, für Ausgaben auf dem Weg nach Bayern 6 Pfund 2 ½ Schillinge.

Ferner bezahlt er diesen Familiaren für den Bau und für Wagenseile 8 Schillinge.

Ferner bezahlte er dem Ritter Zacharias für seine Turnierwaffen 30 Schillinge 3 Pfennige.

[fol. 2r]

Am Tag nach Laurentii[4] gab er dem Diener des Hofmeisters von Reischach 12 Schillinge für den Weg nach Bayern.

Ferner bezahlte er Wilhelm in Berlin bei dem Juden 3 Pfund und dem Ritter Zacharias 6 Schillinge.

Ferner, am Freitag nach Jakobi,[5] kam der Mundschenk Hombrecht mit Vasallen des Herrn Markgrafen, die er für die Reise ins Land Meißen hatte, nach Berlin, die am Abend und Samstagmorgen insgesamt 6 Pfund verbrauchten.

Ferner am gleichen Samstag und Sonntagmorgen verbrauchte er mit denselben in Mittenwalde 11 Pfund 3 Schillinge.

Ferner bezahlte der Vogt dem Herrn Mundschenk Zacharias, Wilhelm und Wyltberg in Spandau bei dem Schmied und in ihren Herbergen 37 Schillinge.

Ferner verbrauchte Herr Everwin in Brandenburg 12 Schillinge, als er aus Bayern kam, und als er zurückkehrte 7 Schillinge.

Ferner gab der Vogt für das Futter für den Hahn und dem Kleinschmied 1 Pfund.

Ferner bezahlte er dem Ritter Zacharias und Wilhelm und anderen Familiaren für den Bau in Spandau 23 Schillinge.

Ferner bezahlte er den Rittern aus Österreich in Spandau bei ihrem Wirt 17 Schillinge.

Ferner gab er für eine Streitstute 4 Schillinge.

Ferner für das Küchenholz jenen, die es zum Wasser und über das Wasser von Liebenwalde bis Spandau führten, 35 Schillinge.

Ferner [bezahlt er] den Lieferanten die Dielen für die neue Stube in der Burg Spandau 18 Schillinge.

Ferner für die Renovierung der Stube der Damen und für die Herstellung von Tischen und Bänken in der großen Stube 12 Schillinge.

Summe dessen 40 Pfund[6] 13 Schillinge 3 Pfennige.

[1] Im Jahr 1340 fiel Christi Himmelfahrt auf den 25. Mai, der darauffolgende Sonntag war der 28. Mai.

[2] Gemeint ist sehr wahrscheinlich Bornim nordwestlich von Potsdam: Lieselott Enders, Historisches Ortslexikon für Brandenburg [im Folgenden: HOL], Teil 3: Havelland, Weimar 1972, S. 29-31.

[3] Seit 1652 in Oranienburg umbenannt: HOL 6: Barnim, Weimar 1980, S. 399-405, hier S. 400.

[4] 11. Mai.

[5] Der Jakobitag ist der 25. Juli, der Freitag danach fiel 1340 auf den 28. Juli.

[6] Müsste korrekt heißen: 44 ½ Pfund.

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Quellen

Codex diplomaticus Brandenburgensis, Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, hrsg. von Adolph Friedrich Riedel, Hauptt. I, Bd. 10, 11, 13, 24, Hauptt. II, Bd. 1, Berlin 1843-1863.

Wolfgang Ribbe, Hofrechnungen der Wittelsbacher in Brandenburg 1340-1345, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 53 (2007), S. 71–192.

Literatur

Julia Hörmann-Thurn und Taxis, Kanzleivermerke und ihre Bedeutung als Kommunikationsinstrumente in spätmittelalterlichen Fürstenkanzleien am Beispiel der tirolisch-bayerischen Kanzlei Markgraf Ludwigs von Brandenburg (14. Jahrhundert), in: Claudia Feller/Daniel Luger (Hrsg.), »Semper ad fontes.« Festschrift für Christian Lackner zum 60. Geburtstag (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Bd. 76), Wien 2020, S. 107–126.

Mark Mersiowsky, Die Anfänge territorialer Rechnungslegung im deutschen Nordwesten. Spätmittelalterliche Rechnungen, Verwaltungspraxis, Hof und Territorium (Residenzenforschung, Bd. 9), Stuttgart 2000.

Hans Spangenberg, Hof- und Zentralverwaltung der Mark Brandenburg im Mittelalter, Leipzig 1908.

Empfohlene Zitierweise

Doris Bulach, Die Vogteirechnungen Marquards von Loterbeck für Markgraf Ludwig von Brandenburg aus dem Jahr 1340, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Vogteirechnungen-1340 [abgerufen am: TT. Monat JJJJ]. Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.