Die Dispositio Achillea des Kurfürsten Albrecht Achilles von Brandenburg von 1473

Zusammenfassung

Bei der Dispositio Achillea handelt es sich um eine Ordnung des Kurfürsten Albrecht Achilles von Brandenburg mit Regelungen zur Erbfolge. Der Kurfürst war zu diesem Zeitpunkt 57 Jahre und Herr über die Mark Brandenburg sowie die fränkischen Fürstentümer Ansbach und Kulmbach. Mit dem Tod Albrechts 1486 trat die Erbfolge ein und führte zur Dreiteilung seines Herrschaftsgebietes in Brandenburg, Ansbach und Kulmbach. Kurfürst Joachim Friedrich von Brandenburg nahm 130 Jahre später diese Ordnung wieder auf, um die dauerhafte Unteilbarkeit und Erbfolge des ältesten Sohnes im Kurfürstentum Brandenburg durchzusetzen. Dadurch wurde die Dispostio Achillea zu einer wichtigen Grundlage für das Wachstum und den Aufstieg Brandenburg-Preußens.

Kontextualisierung

Die Dispositio Achillea des Kurfürsten Albrecht Achilles von Brandenburg von 1473

Mario Müller

Die als Dispositio Achillea bezeichnete Ordnung entstand nach dem Übergang der Mark Brandenburg von Kurfürst Friedrich II. an den jüngeren Bruder Albrecht Achilles im Jahr 1470. Dieser Schritt war seit Längerem von beiden vorbereitet worden. Am Hof Friedrichs, der ohne einen erbberechtigten Sohn geblieben war, lebte seit 1467 Albrechts ältester Sohn Johann. Er sollte Friedrich und Albrecht als Kurfürst folgen.

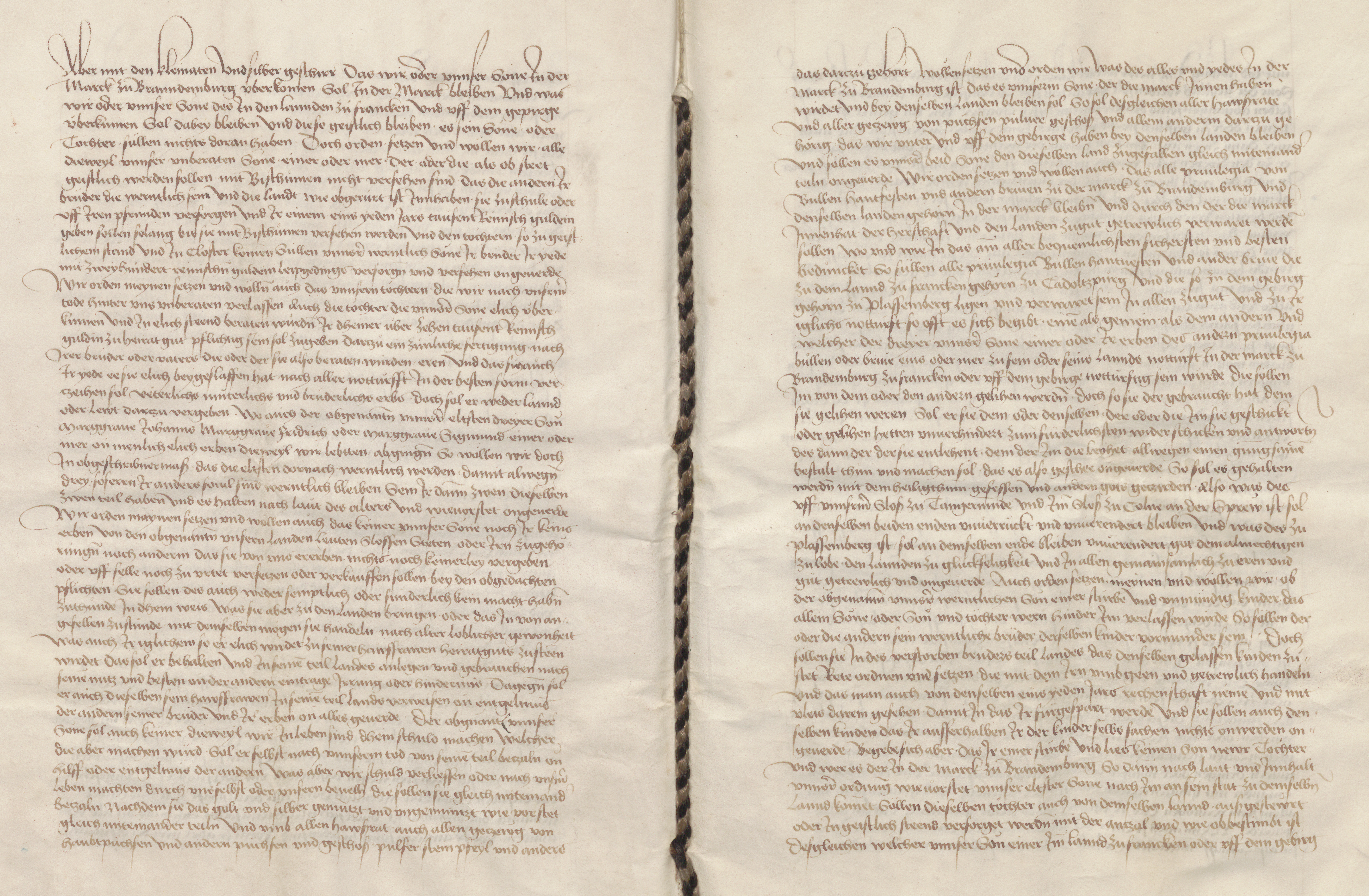

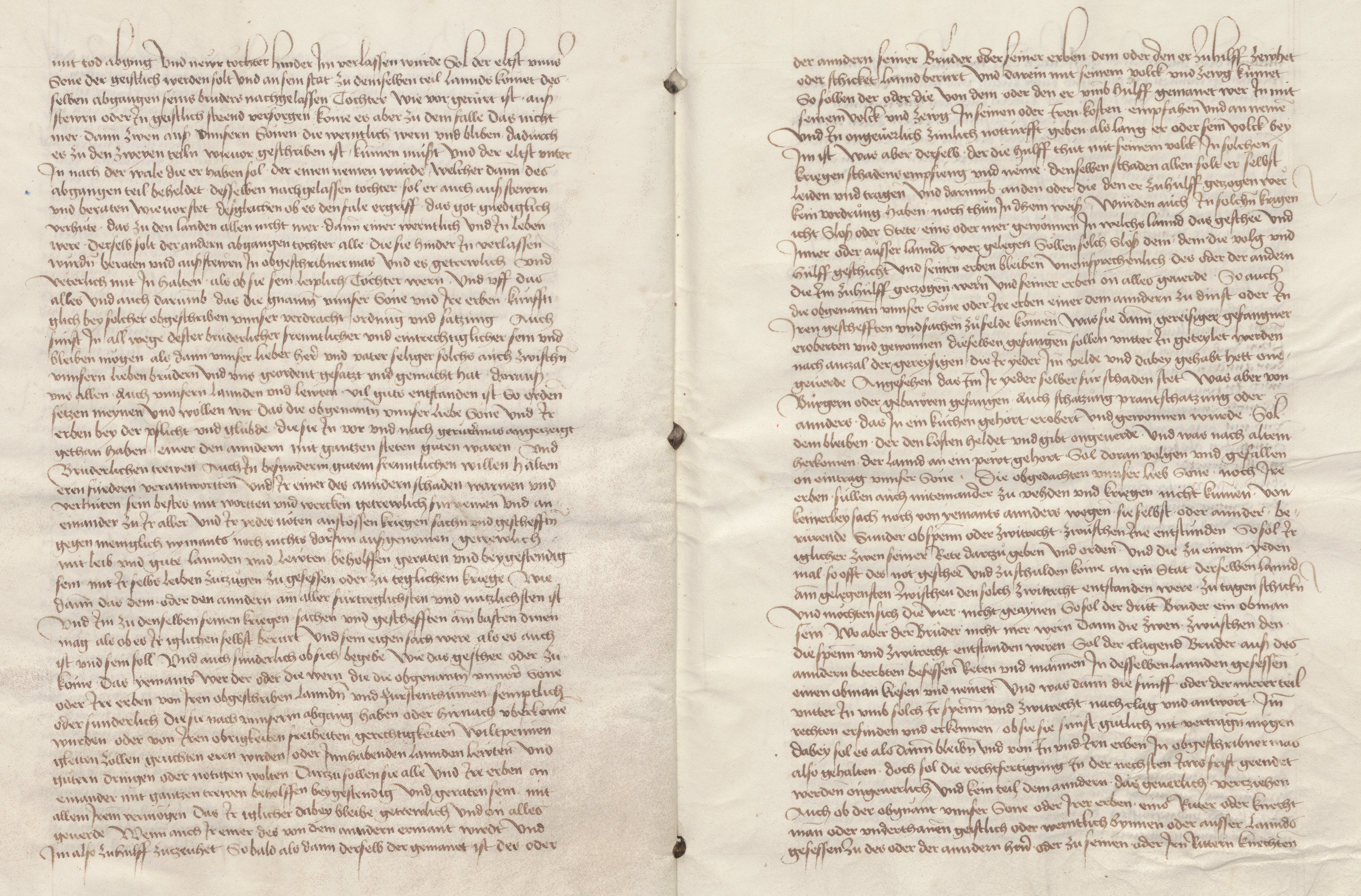

Albrechts Ordnung wurde am 24. Februar 1473 in Cölln an der Spree ausgestellt – mit ‚Cölln‘ ist der heutige Berliner Stadtteil Alt-Kölln gemeint. Cölln und Berlin bildeten in dieser Zeit eine Doppelstadt, aus der später die Metropole und Hauptstadt Berlin hervorgehen sollte. Am Cöllner Spreeufer ließ Albrechts älterer Bruder Friedrich II. ab dem Jahr 1443 ein Schloss errichten, das zur wichtigsten Residenz der Mark Brandenburg wurde. Hier sind eine Vielzahl kurfürstlicher Urkunden und auch Albrechts Ordnung ausgestellt worden. Albrechts Textfassung partizipierte an der älteren Ordnung seines Vaters Friedrich I. aus dem Jahr 1437 und einer gemeinsamen Ordnung seiner Brüder Friedrich II. und Friedrich den Jüngeren von 1447.

Von Albrechts Ordnung sind im Jahr ihrer Entstehung zwei Originale ausgefertigt worden. Eine zwölfseitige Pergamenturkunde mit vier Wachssiegeln in hölzernen Siegelkapseln entstand für die Mark Brandenburg – eine zweite in gleicher Ausführung für Franken.

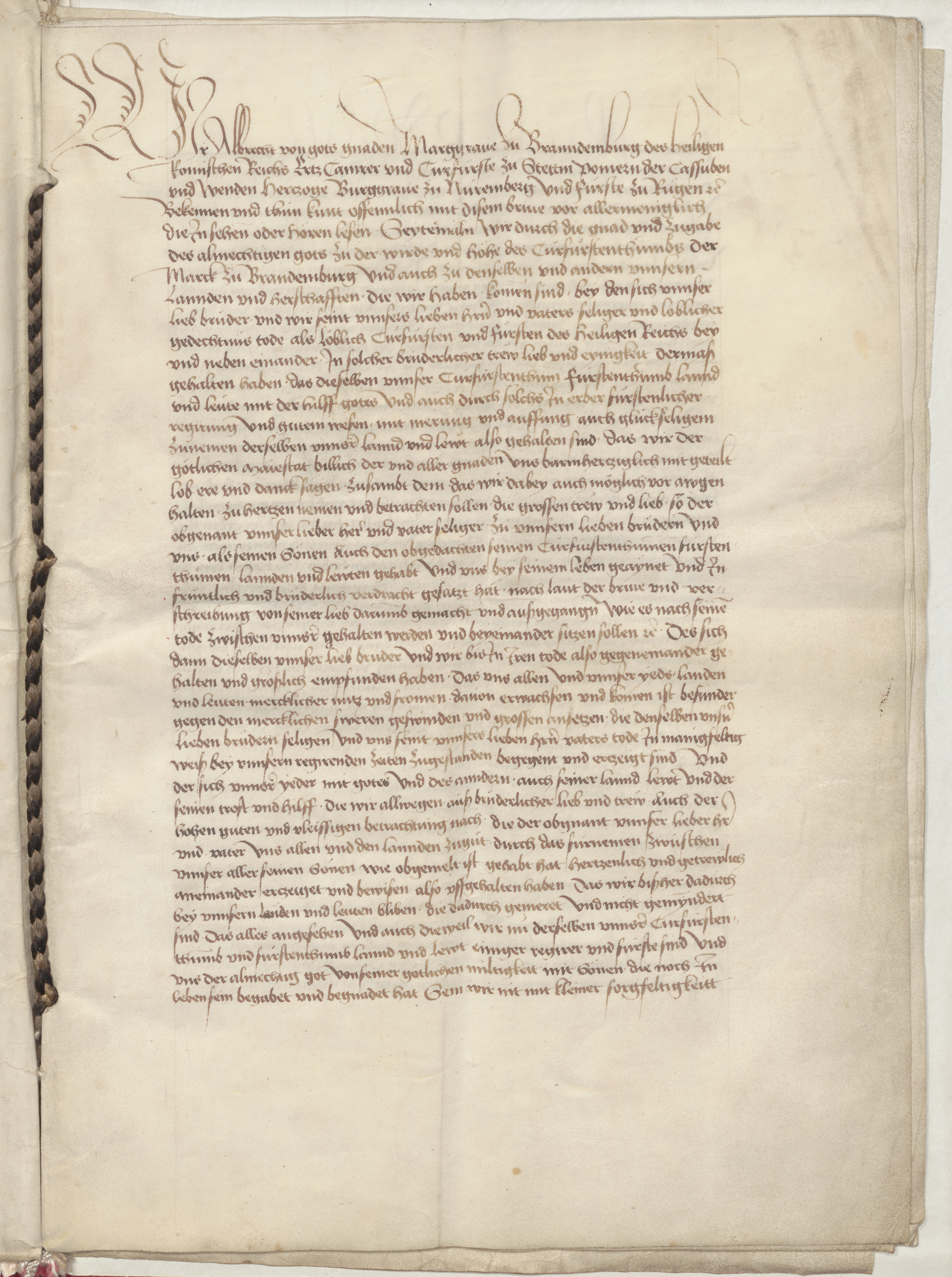

In der Präambel der Urkunde nennt Albrecht seine Titel und die mit ihm verbundenen Fürstentümer. Er stellt fest, dass er diese Fürstentümer mit göttlichem Willen und durch legitime Nachfolge erlangt hat und daher rechtmäßig Herr über dieses Land mit seinen Leuten ist. Dabei handelt es sich nicht um ein übliches Formular. Vielmehr skizziert Albrecht, wie es dazu kam, dass er in seinen Händen diesen großen Herrschaftsraum vereint. Am Ende der Präambel betont der Kurfürst, dass seine Frau Anna und die beiden Söhne Johann und Friedrich sich dazu verpflichten, die nachfolgenden Bestimmungen einzuhalten. Dieser Passus wird im Schlussteil der Urkunde noch einmal ausführlich mit anderen Worten wiederholt.

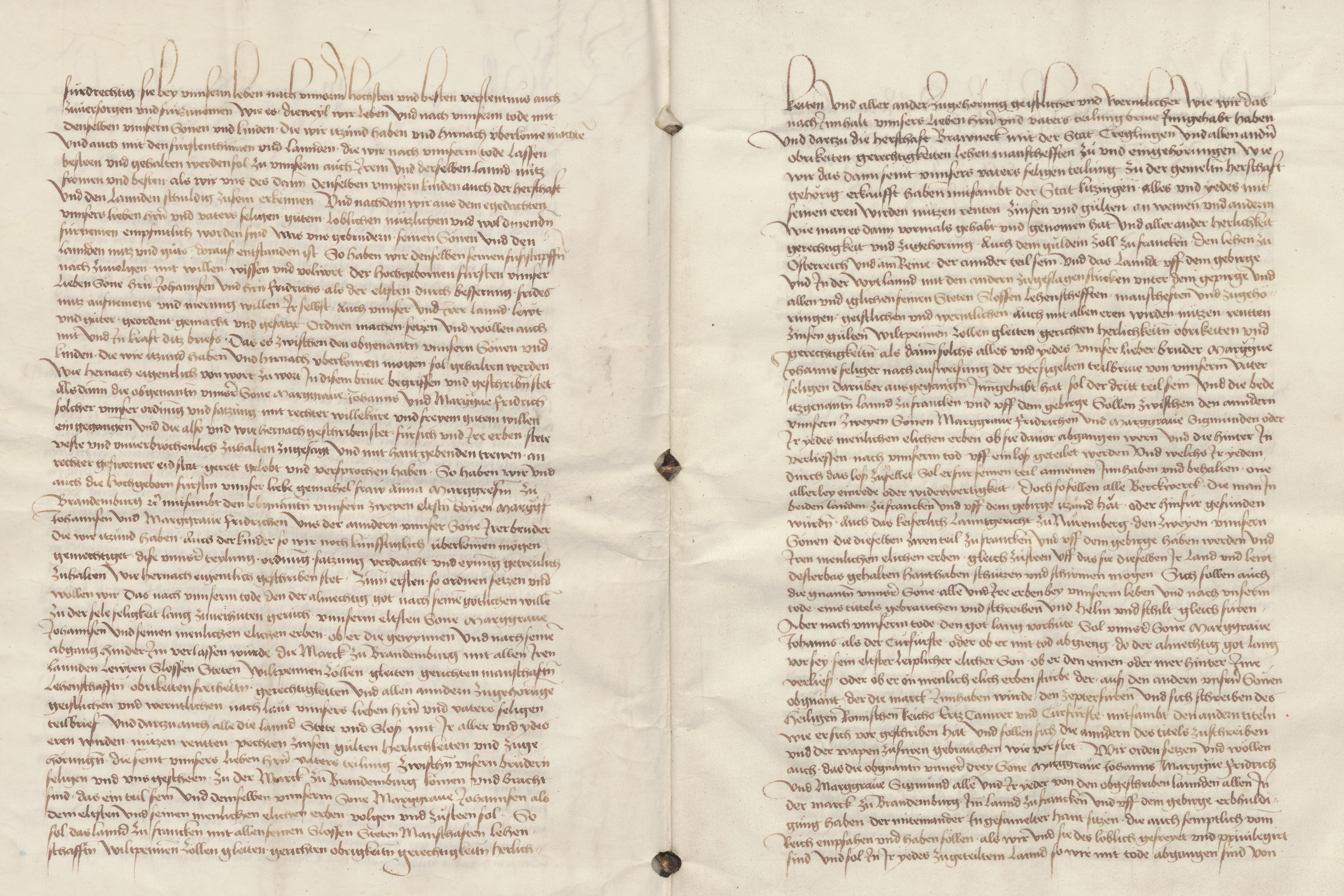

Danach wird die Teilung der hohenzollernschen Herrschaften nach Albrechts Ableben geregelt. Zum einen ist er der Meinung, dass die Einkünfte aus seinem Herrschaftsgebiet für die Versorgung von drei regierenden Söhnen geeignet sind. Damit weicht Albrecht von der Auffassung seines Vaters ab, der davon ausging, dass sowohl der fränkische als auch der brandenburgische Landesteil eine ausreichende Versorgung für je zwei Söhne bieten würde. Vermutlich kam Albrecht aufgrund der von ihm neu berechneten brandenburgischen Einnahmen und der Verschuldung des Kurfürstentums zu diesem Schluss. Brandenburgs Einkünfte waren in den 1470er-Jahren geringer als jene der fränkischen Fürstentümer. Zum anderen lässt Albrecht keinen Zweifel daran aufkommen, dass die ältesten drei Söhne diese Landesteile erhalten werden, denn sie stünden ihrem Alter nach am frühesten bereit, um eigenständig regieren und jüngere Brüder und Schwestern unterstützen zu können.

Der älteste Sohn Johann, der am 2. August 1455 geboren und zum Zeitpunkt der Urkundenabfassung 17 Jahre ist, erhält die Markgrafschaft Brandenburg. Das fränkische Gebiet teilt Albrecht in zwei Herrschaften um die Residenzen in Ansbach und Kulmbach auf. Diese beiden Teile sollen Markgraf Friedrich, der am 8. Mai 1460 geboren und zum Zeitpunkt der Urkundenabfassung zwölf Jahre ist, und dessen jüngerem Bruder Siegmund, geboren am 27. September 1468, als Erben zufallen und durch Los vergeben werden. Die fränkischen Bergwerke und das kaiserliche Landgericht zu Nürnberg werden nach Albrechts Wunsch beide Söhne – Friedrich und Siegmund – gemeinsam verwalten. Markgraf Johann wird das Recht eingeräumt, die Markgrafschaft Brandenburg mit einem fränkischen Landesteil zu tauschen.

Albrecht ermöglicht dem viert- und den später geborenen Söhnen, die ein hohes geistliches Amt erlangen sollen, in den weltlichen Stand zurückzukehren, falls einer der drei erstgeborenen Söhne ohne einen männlichen Erben sterben sollte. Der Kurfürst gesteht diesen Spätgeborenen allerdings auch zu, im geistlichen Amt zu bleiben. In diesem Fall erhält der älteste Sohn Johann das Recht, eine der beiden fränkischen Herrschaften für sich zu beanspruchen.

Kurfürst Albrecht gibt den drei ältesten Söhnen den Auftrag, nach seinem Ableben alle Töchter und spätgeborenen Söhne zu unterstützen. Das bedeutet: Töchter mit einem Heiratsgeld von bis zu 10.000 Gulden auszustatten beziehungsweise sie bei einem Klostereintritt mit 200 Gulden zu versehen. Für die spätgeborenen Söhne sieht Albrecht im besten Fall das Amt eines Bischofs vor. Bis zur Erlangung dieses Amtes sollen sie von den älteren Brüdern mit einem Jahrgeld von 1.000 Gulden oder kirchlichen Pfründen in ausreichender Höhe unterstützt werden.

Im Folgenden bestimmt Albrecht, dass alle männlichen Erben den Titel ‚Burggraf von Nürnberg‘ und ‚Markgraf von Brandenburg‘ tragen können. Davon ausgenommen werden die Kurfürstenwürde und das damit verbundene Amt des Erzkämmerers des Heiligen Römischen Reiches. Die Burggrafen- und Markgrafentitel sind an das Haus Hohenzollern gebunden – jeder Hohenzoller kann diese Titel rechtmäßig tragen, unabhängig davon, in welchem Herrschaftsbereich er regiert. Der Kurfürsten- und Erzkämmerertitel gehört hingegen ausschließlich zur Markgrafschaft Brandenburg als Kurfürstentum des Heiligen Römischen Reichs.

Im nächsten Abschnitt werden die Brüder und ihre Erben angehalten, auf der Grundlage einer Belehnung zur gesamten Hand von allen Untertanen eine Erbhuldigung einzufordern. Dadurch ist jedes männliche Mitglied des Hauses Hohenzollern berechtigt, jedes andere Mitglied zu beerben. Den Text für diese Huldigung, der durch die Untertanen beziehungsweise ihre Vertreter beeidet werden muss, inseriert Albrecht wörtlich in seine Ordnung. Damit schafft er für die Zeit nach der Landesteilung ein übergreifendes einheitliches Rechtsinstrument.

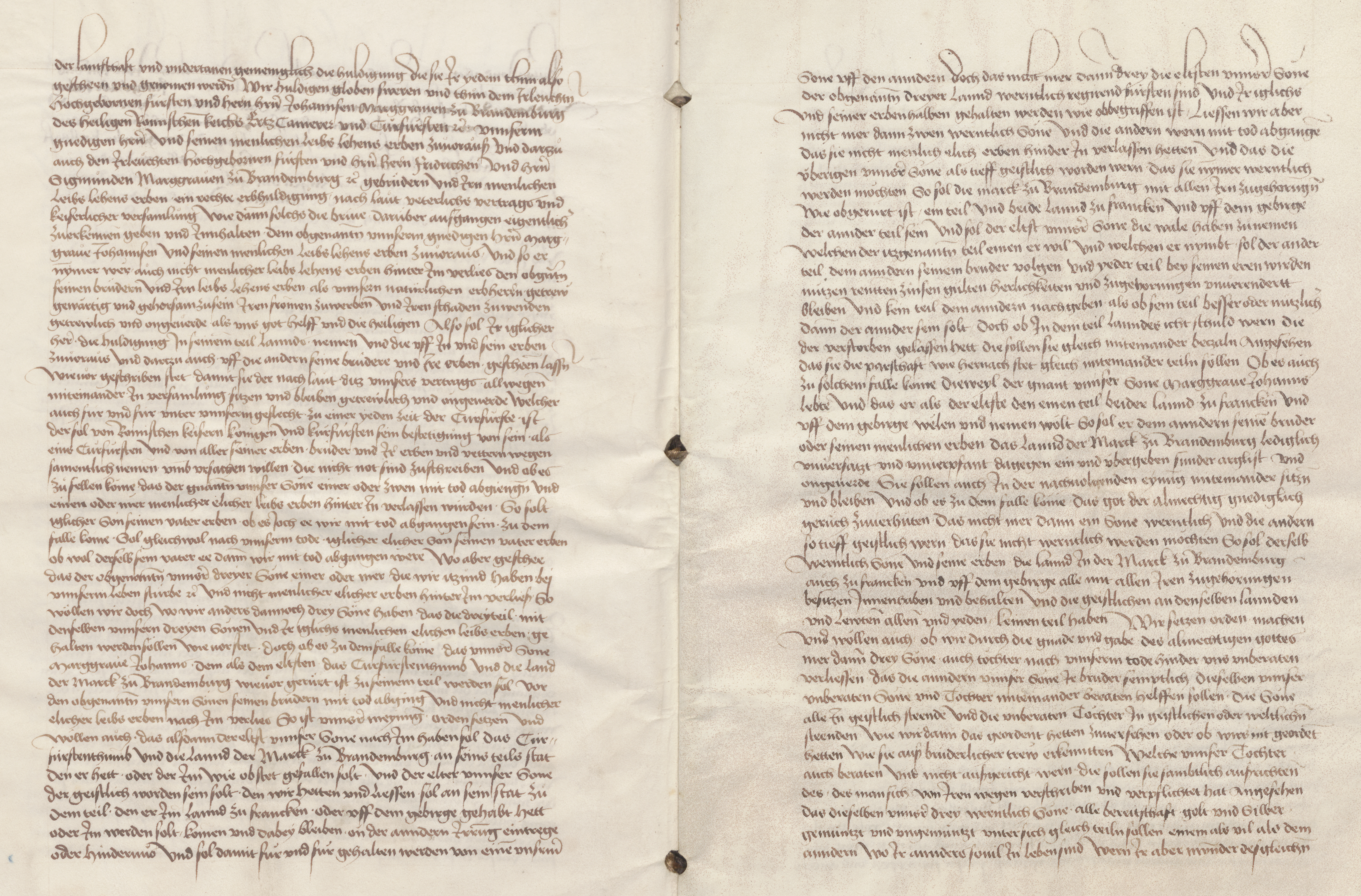

Mit Blick auf seinen ältesten Sohn Johann bestimmt Albrecht, dass dieser keine Schulden aufnehmen darf. Tut er dies dennoch, muss er sie ohne Hilfe der Brüder wieder begleichen. Schulden, die zu Albrechts Lebzeiten in der Mark Brandenburg gemacht werden, sollen die Brüder jedoch gemeinsam tilgen.

In den darauffolgenden Abschnitten legt Albrecht fest, wo bestimmte Wertsachen aus seiner fahrenden Habe und wichtige Urkunden nach seinem Tod verbleiben sollen. Er teilte sie in der Vergangenheit schon auf seine Herrschaftsbereiche auf und wünscht sich, dass sie an Ort und Stelle bleiben. So brachte der Kurfürst, als er im Herbst 1471 in Brandenburg eintraf, nicht nur wertvolles Essgeschirr und Kleinodien mit, sondern auch Waffen, Munition und Urkunden. Für die Mark Brandenburg legt er keinen Ort der Urkundenaufbewahrung fest, sondern mahnt nur, dass sichere und bequeme Orte dafür gefunden werden sollen. In Franken bleibt alles beim Alten – die Urkunden werden auf der Cadolzburg bei Fürth und der Plassenburg oberhalb der Stadt Kulmbach verwahrt. In wichtigen Fällen sollen die Urkunden unter den Inhabern der hohenzollernschen Herrschaftsgebiete verliehen und anschließend wieder zurückgegeben werden. Die Kleinodien – Albrecht spricht von ‚Heiligtümern‘ und meint damit vor allem Reliquiare – befinden sich in der Burg Tangermünde, im Cöllner Schloss und auf der Plassenburg.

In den abschließenden Abschnitten widmet Albrecht sich ausführlich den gemeinsamen Hilfeleistungen unter seinen regierenden Nachfolgern. Unmündigen Hohenzollern-Kindern, deren Väter gestorben sind, soll durch die regierenden Verwandten mit Rat und Tat zur Seite gestanden werden. Die Herrschaften sind bis zur Mündigkeit der Söhne durch tüchtige Stellvertreter zu verwalten, und keiner der Verwandten soll sich in dieser Zeit auf Kosten seiner Mündel bereichern. Für die unmündigen beziehungsweise noch unversorgten Töchter von Verstorbenen soll ebenfalls gesorgt werden, wobei die dafür erforderlichen Mittel aus den Herrschaften ihrer toten Väter erhoben werden sollen. In allen diplomatischen und militärischen Notlagen müssen sich Albrechts Nachfolger unterstützen, gemeinsame Eroberungen sind zu teilen, und keiner seiner Nachfolge soll nach der Landesteilung unrechtmäßig dem Hab und Gut der Anderen nachstellen.

Die Dispositio Achillea erhielt von der historischen und rechtswissenschaftlichen Forschung verschiedene Bezeichnungen: Hausgesetz, politisches Testament, Dispositio (deutsch: Verfügung), Konstitution und auch Familienvertrag. Der Begriff ‚Hausgesetz‘ betont die Bedeutung der Urkunde für das hohenzollernsche Haus, selbst wenn die Bestimmungen das gesamte Herrschaftsgebiet und die Regierung in den Hohenzollern-Ländern betreffen. Das Wort wird 1803 zum ersten Mal in einer württembergischen Ordnung für fürstliche Eheverbindungen verwendet. Den Begriff ‚politisches Testament‘ nutzte zum ersten Mal König Friedrich II. von Preußen in seinem eigenen Testament aus dem Jahr 1752. Im Unterschied zu Albrechts Ordnung formulierte König Friedrich darin keine erbrechtlichen Bestimmungen, sondern zog darin eine Zwischenbilanz zur preußischen Politik und stellte Maximen für das künftige Regierungshandeln auf.[1] Vertreter aus der Geschichtswissenschaft griffen Friedrichs Bezeichnung im 19. Jahrhundert auf und wandten sie auch auf ältere testamentarische Verfügungen an. Dieses Vorgehen lenkt von dem Umstand ab, dass Herrscher auch noch andere Testamente – einen letzten Willen – hinterließen. Albrecht fasste 1485 ein solches Testament ab, in dem er zum Beispiel Vorkehrungen für Seelenmessen nach seinem Ableben traf.

Der Begriff ‚Konstitution‘ hebt die Bedeutung von Albrechts Ordnung für die hohenzollernschen Herrschaftsgebiete hervor – antike Kaisergesetze sind so zum ersten Mal bezeichnet worden. Um mehr Klarheit zu gewinnen, wurde dieser Begriff mittlerweile von der Forschung unter anderem zugunsten der Bezeichnung Dispositio aufgegeben, aus der deutlich werden soll, dass es sich bei Albrechts Ordnung um eine erbrechtliche Verfügung handle. ‚Dispositio‘ tritt als Bezeichnung bereits im 16. Jahrhundert auf. Mit der Bezeichnung ‚Familienvertrag‘ aus der jüngeren Forschung soll der Fokus von der Einseitigkeit einer Verfügung verschoben werden hin zu einem vertraglichen beziehungsweise vertragsähnlichen Verhältnis zwischen mehreren Parteien. Das heißt, die Beteiligung der Kurfürstin mit ihren Söhnen an der Ordnung wird gewürdigt.

Der Namenszusatz zur Dispositio geht auf Kurfürst Albrechts Beinamen ‚Achilles‘ zurück, den er zu Lebzeiten vom späteren Papst Pius II. erhalten hat, ohne sich selbst je in das Licht dieser antiken Tradition gesetzt zu haben. Im Urkundentext wird Albrechts Erbfolgeregelung unter Verwendung der deutschen Rechtssprache des 15. Jahrhunderts ‚Ordnung und Satzung‘ genannt.

In der Vielfalt dieser Bezeichnungen für die Dispositio Achillea spiegelt sich ihre historische Bedeutung wider. Sie enthält Bestimmungen, die unmittelbar nach dem Tod Kurfürst Albrechts in Kraft treten sollten. Daraus resultiert ihre Bedeutung für das Haus Hohenzollern und seine Fürstentümer in Franken und Brandenburg im 15. Jahrhundert. Ab dem späten 16. Jahrhundert gewinnt sie eine zweite Bedeutungsebene hinzu, weil sie als Begründung für die dauerhafte Einrichtung der Unteilbarkeit und Primogenitur im Kurfürstentum Brandenburg herangezogen und anerkannt wurde. Mit der Primogenitur wird das Vorrecht des erstgeborenen Sohnes in der Erbfolge bezeichnet.

Nach Albrechts Ordnung sollte das Kurfürstentum Brandenburg ausschließlich an den ältesten Sohn in vollem Umfang übertragen werden, während Albrecht für die fränkischen Fürstentümer eine Zweiteilung vorsah. Diese Bestimmung weicht von den Ordnungen von Albrechts Vater und Brüdern aus den Jahren 1437 und 1447 ab: Erstens stand Albrechts Bestimmung im Einklang mit dem älteren Reichsgesetz zur Verfassung des römisch-deutschen Reiches von 1356, der Goldenen Bulle König Karls IV. Die Bestimmungen der Goldenen Bulle sind in der Vergangenheit sowohl von Karl IV. selbst als auch von anderen Kurfürsten umgangen beziehungsweise großzügig ausgelegt worden. Eine persönliche Verpflichtung zur Einhaltung der Goldenen Bulle wird Kurfürst Albrecht jedoch vermutlich nicht gekannt haben. Zweitens wurde Albrechts Ordnung wenige Wochen nach ihrer Ausfertigung, nämlich am 24. Mai 1473, durch den römisch-deutschen Kaiser Friedrich III. in Augsburg bestätigt.

Kurfürst Albrecht kannte die möglichen Probleme und Hindernisse eines fürstlichen Erbgangs und ihm war auch bewusst, dass seine Möglichkeiten, diesen nach seinen Wünschen zu gestalten, begrenzt waren. Denn seine Ordnung war kein Gesetz im heutigen Sinne, wie es die Bezeichnung ‚Hausgesetz‘ nahelegt. Sondern bei der Ordnung eines spätmittelalterlichen Fürsten zur Regelung der Erbfolge handelt es sich um ein hausväterliches Gebot, ohne zwingende Bindegewalt für die Erben, jedoch verbunden mit dem Wunsch, dass dieses Gebot nach dem Tod des Erblassers realisiert wird. Durch eine Wiederholung des Gebots über mehrere Generationen hinweg und die Einbeziehung der betroffenen Personen konnte der normative Charakter eines Gebots gestärkt werden. Deshalb nehmen die Präambel und der Schlussteil von Albrechts Urkunde viel Raum ein.

Albrecht betont, dass der älteste Sohn Johann seine Willkür zur Ordnung gibt und dass seine Frau Anna mit den Söhnen Johann und Friedrich dem Inhalt der Urkunde zustimmen. Die Willkür besagt, dass Johann mit freiem Willen und unter Eid dem Gebot beipflichtet. In dieses Formular sind auch die anderen lebenden und ungeborenen Kinder Albrechts einbezogen. Albrecht dürfte mit Anna und den beiden ältesten Söhnen jene Personen hervorgehoben haben, die bereits ein Mindestalter von zwölf Jahren erreicht haben und nach seinem Tod zu wichtigen Akteuren bei der Umsetzung der Ordnung werden sollten. Tatsächlich regierten Johann und Friedrich nach Albrechts Tod in den ihnen bestimmten Herrschaften; Anna kam auf ihrem Witwensitz im fränkischen Neustadt an der Aisch eine aktive Rolle zu. Dort lebten unmündige und unverheiratete Kinder und Enkelkinder der Familie, darunter befanden sich auch zwei durch ihre Ehemänner verstoßene Töchter Albrechts.

Der Name ‚Dispositio Achillea‘ greift als Bezeichnung für Albrechts Ordnung zu kurz. Er lenkt zudem den Blick auf moderne Vorstellungen von einer Verfügung, die von dem spätmittelalterlichen Text nicht eingelöst werden können. Albrechts selbst gewählte Bezeichnung für den Inhalt seiner Urkunde, ‚Ordnung und Satzung‘, trifft es besser. ‚Satzung‘ meint in dieser Zeit, einen Satz beziehungsweise eine Bestimmung aufzustellen. Bei der Dispositio Achillea handelt es sich demnach um eine in Schriftform gesetzte Ordnung zur Regelung der Erbfolge und damit verbundener Konsequenzen auf der Grundlage der ausgesprochenen Willkür und Zustimmung der betroffenen Parteien.

Diese zugegebenermaßen wenig griffige Bezeichnung hilft allerdings, die langjährige Forschungskontroverse um Albrechts Ordnung zu klären. Denn der Kurfürst hatte weder die Absicht noch die Rechtsmittel, eine zeitlich nicht befristete Norm oder gar ein Gesetz zur Unteilbarkeit und Primogenitur im Kurfürstentum Brandenburg aufzurichten. Im ersten Jahrhundert nach Albrechts Ordnung gab es tatsächlich mehrere Teilungen und gemeinsame brüderliche Regierungen. Durch die kleine Zahl der Söhne und den Rückfall der Landesteile nach dem Tod der Regenten ohne erbberechtigte Söhne kam es nicht zu einer kleinteiligen Aufgliederung des Landes. Erst 1595 stand der regierende Kurfürst Johann Georg von Brandenburg vor der Herausforderung, eine Erbfolgeregelung für sechs Söhne zu finden. In dieser Situation suchte sein ältester Sohn Joachim Friedrich – der zu diesem Zeitpunkt 49 Jahre war und sieben Söhne hatte – nach einer Möglichkeit, Unteilbarkeit und Primogenitur zu seinen Gunsten festzuschreiben.

In den Jahren von 1598 bis 1603 gelang es Joachim Friedrich nach Verhandlungen in Gera, Magdeburg und Ansbach, Vergleiche mit seinen Brüdern und dem fränkischen Verwandten Georg Friedrich I. auszuhandeln, mit denen die Unteilbarkeit und Primogenitur auf der Grundlage von Albrechts Ordnung aus dem Jahr 1473 festgeschrieben wurden. Eine Realisierung dieser Pläne wurde mit dem Tod Georg Friedrichs I. im April 1603 möglich. Er war Herr über die fränkischen Fürstentümer Ansbach und Kulmbach und starb, ohne einen erbberechtigten Sohn zu hinterlassen. Dadurch trat eine ähnliche Situation ein, wie sie im Jahr 1473 bestanden hatte. Sie führte zu einem willkommenen Ausgleich in der erbrechtlichen Kontroverse. Joachim Friedrichs Brüder konnten nun mit den fränkischen Fürstentümern belehnt werden und verzichteten auf eigene Herrschaftsbereiche aus der Verfügungsmasse des brandenburgischen Kurfürsten.

Auch Joachim Friedrich wusste um die Schwierigkeit der Installation eines zeitlich nicht befristeten Gebotes zur Unteilbarkeit und Primogenitur. Deshalb schickt er diesem Gebot eine ausführliche Begründung voraus. Er lobt Albrechts Ordnung als ein gelungenes Beispiel dafür, durch die Unteilbarkeit und Primogenitur den Wohlstand des Kurfürstentums und des Hauses Hohenzollern zu bewahren und zu vermehren. Anschließend erwähnt er die kaiserliche Bestätigung während des Augsburger Reichstags im Jahr 1473. Die Ordnung sei, so interpretiert es Joachim Friedrich, in Form eines Vertrags von den Familienmitgliedern des Hauses Hohenzollern zu Ewigenn Zeittenn aufgerichtet worden. Kaiser Friedrich III. habe sie durch die Bestätigung in eine pragmatische Sanktion mit Zustimmung der Reichsstände überführt, das heißt, die Ordnung Albrechts in den Rang kaiserlichen Rechts überführt. Die Enkel und Urenkel Albrechts, die Kurfürsten Joachim I. und Joachim II. von Brandenburg, hätten die Ordnung ebenfalls bestätigt, auch wenn sie in der Praxis aus unterschiedlichen Gründen von ihr abgewichen seien. Darüber hinaus sei die Bestätigung von Albrechts Ordnung durch Joachim Friedrich mit abermaliger kaiserlicher Zustimmung geschehen, darüber gebe ein Handbrief von Kaiser Rudolf II. aus dem Jahr 1598 Auskunft.

Auf der Grundlage dieser Formulierung gelang es Joachim Friedrich, als alleiniger Herr über das Kurfürstentum Brandenburg zu regieren. Die Fürstentümer Ansbach und Kulmbach gingen an seine beiden jüngeren Brüder Christian und Joachim Ernst. In das unteilbare Kurfürstentum Brandenburg wurden nun auch die von den Hohenzollern regierten Herzogtümer Preußen und Jülich-Kleve-Berg sowie alle künftigen Zugewinne eingeschlossen. Damit war der Grundstein für das künftige Wachstum Brandenburg-Preußens gelegt.

Gewicht wird die kurfürstliche Ordnung auch aus dem Vergleich mit anderen deutschen Ländern erhalten haben. Denn Initiativen zur Einführung von Unteilbarkeit und Primogenitur hatte es in Deutschland seit dem 14. Jahrhundert gegeben, zuerst bei den Wittelsbachern und Grafen von Waldeck. Sie scheiterten jedoch an den Ansprüchen der nachgeborenen Söhne, die sich in der Regel darauf berufen konnten, dass unter älteren Generationen Landesteilungen üblich waren. Im Herzogtum Bayern gelang es dann aber 1506, mit der ‚Wittelsbachischen Primogeniturordnung‘ dauerhaft die Unteilbarkeit und Primogenitur umzusetzen.

[1] Siehe dazu Frank Althoff, Das politische Testament Friedrichs II. von Preußen von 1752, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: http://www.hiko-berlin.de/Politisches-Testament-1752 [abgerufen am: 8. September 2023].

Abbildung

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Quellen und Editionen

Die Testamente der Kurfürsten von Brandenburg und der beiden ersten Könige von Preußen, hrsg. von Hermann von Caemmerer, München/Leipzig 1915, S. 27–43, , URL: https://digital.ub.uni-potsdam.de/urn/urn:nbn:de:kobv:517-vlib-5662 [fränkische Ausfertigung, abgerufen am: 12. September 2023].

Die Hausgesetze der regierenden deutschen Fürstenhäuser, Bd. 3, hrsg. von Hermann Schulze, Jena 1883, S. 678–688, URL: https://www.google.de/books/edition/Die_Hausgesetze_der_regierenden_deutsche/v2sPAAAAYAAJ?hl=de&gbpv=0 [brandenburgische Ausfertigung, abgerufen am: 12. September 2023].

Literatur

Mario Müller, Regieren unter der Kuratel des Vaters. Die ‚gemeinsame‘ Politik Albrecht Achilles? und seines ältesten Sohnes Johann im Kurfürstentum Brandenburg (1470?1486), in: ders. (Hrsg.), Kurfürst Albrecht Achilles (1414?1486). Kurfürst von Brandenburg – Burggraf von Nürnberg, Ansbach 2014, S. 287–318.

Klaus Neitmann, Die Hohenzollern-Testamente und die brandenburgischen Landesteilungen im 15. und 16. Jahrhundert, in: Friedrich Beck/Klaus Neitmann (Hrsg.), Brandenburgische Landesgeschichte und Archivwissenschaft. Festschrift für Lieselott Enders zum 70. Geburtstag (Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, Bd. 34), Weimar 1997, S. 109–125.

Reinhard Seyboth, Hausverträge der Zollern, publiziert am 18. Dezember 2014, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Hausverträge_der_Zollern.

Jürgen Weitzel, Die Hausnormen deutscher Dynastien im Rahmen der Entwicklungen von Recht und Gesetz, in: Johannes Kunisch (Hrsg. [in Zusammenarbeit mit Helmut Neuhaus]), Der dynastische Fürstenstaat. Zur Bedeutung von Sukzessionsordnungen für die Entstehung des frühmodernen Staates, Berlin 1982, S. 35–48.

Empfohlene Zitierweise

Mario Müller, Die Dispositio Achillea des Kurfürsten Albrecht Achilles von Brandenburg von 1473, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Dispositio-1473 [abgerufen am: TT. Monat JJJJ]. Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.