Die Ausstattungsurkunde Markgraf Ottos II. von Brandenburg für das Zisterzienserkloster Lehnin aus dem Jahr 1193

Zusammenfassung

Die Urkunde von 1193 gewährt den frühesten Einblick in die Anfänge des 1180 von Markgraf Otto I. (1170–1184) gestifteten Zisterzienserklosters Lehnin, dem Hauskloster der markgräflich-brandenburgischen Linie der Askanier. Sein Sohn und Nachfolger Otto II. (1184–1205) listet nämlich in ihrem ersten Teil die Güter der Erstausstattung auf, vor allem Dörfer, Gewässer und Wald, die der Klostergemeinschaft als materielle Grundlage dienen sollten. Das Kerngebiet lag im südlichen Grenzbereich der von Slawen besiedelten Landschaft Zauche. Die Zisterzienser sollten einen Beitrag zur wirtschaftlichen Erfassung des peripheren Gebietes und zu dessen Umgestaltung unter christlichem Vorzeichen nach modernen Gesichtspunkten im Sinne der Zeit sowie zur Sicherung der markgräflichen Herrschaft in diesem Grenzraum leisten. Die Wahl des Klosterstandortes durch die Zisterzienser wurde nicht zuletzt von der Möglichkeit bestimmt, hier mehrere Wasserläufe zusammenzuführen und zu nutzen.

Kontextualisierung

Die Ausstattungsurkunde Markgraf Ottos II. von Brandenburg für das Zisterzienserkloster Lehnin aus dem Jahr 1193

Winfried Schich

Die Urkunde Markgraf Ottos II. (1184–1205) bietet die erste vollständige Übersicht über die frühe Ausstattung des Klosters Lehnin, das älteste Zisterzienserkloster in der Mark Brandenburg. Es war das Hauskloster der markgräflich-brandenburgischen Linie der Askanier und befand sich infolgedessen in einer besonderen Beziehung zur markgräflichen Familie. Diese Beziehung schloss deren Recht zur Grablege im Kloster und die Pflicht der Klostergemeinschaft zur Memoria (zum Gebetsgedenken) für Mitglieder der Familie ein. Die Urkunde setzt sich aus zwei Teilen zusammen: der Bestätigung der Schenkungen des Stifters, Markgraf Ottos I. (1170–1184), und der Zusammenstellung der bis 1193 zusätzlich übertragenen Besitzungen und Rechte durch seinen Sohn und Nachfolger Otto II. und dessen Miterben.

Der Klostertradition zufolge hatte Markgraf Otto I. das Marienkloster in Lehnin 1180 gestiftet.[1] Es war 1183 mit Mönchen aus der am Südharz gelegenen Zisterze Sittichenbach besetzt worden. Otto stiftete das Hauskloster in seinem Eigengut, der Zauche, innerhalb seines ostelbischen Herrschaftsgebietes, das er als erster der Markgrafen als Kerngebiet der Markgrafschaft Brandenburg betrachtete.[2] Der Name der südlich der Havel zwischen Brandenburg und Potsdam gelegenen Landschaft Zauche ist von slawisch sucha zem’a (trockenes Land) abgeleitet und bezieht sich vor allem auf das Sandergebiet im Süden.[3] Die Zauche war bereits unter dem letzten slawischen Fürsten in Brandenburg, Pribislaw-Heinrich († 1150), in askanischen Besitz gelangt, nämlich etwa 1123/25 als dessen Patengeschenk anlässlich der Taufe von Albrechts des Bären Sohn Otto I.[4] Auf das Vordringen der deutschen Siedlung in das von Slawen bewohnte Gebiet und des Landesausbaues unter den Markgrafen Albrecht und Otto I. bis in die Gegend von Lehnin deutet – neben archäologischen Befunden – in der vorliegenden Urkunde der Ortsname Wendisch Tornow hin, der ein Nachbardorf (Deutsch) Tornow vermuten lässt, ebenso wie das Vorhandensein der Wassermühle Nahmitz.

Unter Otto I. gewann der Landesausbau in der Zauche durch die Erfassung des Landes mit für die Region neuartigen, zentralen Orten eine neue Qualität. Dies waren die ökonomisch auf den Markthandel ausgerichtete Bürgerstadt und das Kloster mit seiner auch wirtschaftlich engagierten religiösen Gemeinschaft. Bereits 1170 hatte Markgraf Otto I. die Handelstätigkeit der Brandenburger Bürger durch ein Zollprivileg gefördert.[5] Er oder sein gleichnamiger Sohn rief vor 1196 auf der Zauche-Seite der Havel zusätzlich die Neustadt Brandenburg ins Leben.

In der südlichen Peripherie des Landes stiftete Otto I. die Zisterze im Randbereich zwischen Altsiedelland und von der christlichen Herrschaft kaum erfasstem Raum, womit sich die Vorstellungen der Zisterzienser von der möglichst abseitigen Lage ihres Klosters und die Ziele des nach Sicherung der Herrschaft im Grenzgebiet strebenden Stifters trafen. Denn in diesem Raum bestanden vor allem Ansprüche der Grafen von Belzig, die zugleich Burggrafen von Brandenburg waren.[6]

Laut dem ersten Teil der Urkunde, in der Otto II. die Stiftung seines Vaters zusammenfasst, erhielten die Zisterzienser von Lehnin neben dem Platz für den Bau der Klosteranlage das Nutzungsrecht an sämtlichen Gewässern von der jeweiligen Quelle (oberhalb des Standorts) bis zur bestehenden Mühle Nahmitz (unterhalb desselben). Das engere Klostergebiet – so die Urkunde – erstreckte sich nördlich vom Kloster bis zu dem Weg, der von Nahmitz zum kleinen See Kolpin führte, der ebenfalls eingeschlossen war. Südlich davon erhielt Lehnin fünf Dörfer, nämlich Goriz, Rädel, Cistecal, Schwina und Windischtornov, samt zwei weiteren Seen.[7] Dahinter folgte eine bewaldete sandige Hochfläche.

Die genannten Dörfer wurden sämtlich ›mit allem Zubehör‹ überlassen, wogegen die zwei Dörfer mit deutschen Ortsnamen (Michelsdorf, Tegdastorp), die unter Otto II. (bis 1193) hinzukamen, cum universis terminis, also mit allen ihren Grenzen oder ihrer Gemarkung, übertragen wurden. Bei diesen beiden Dörfern handelte es sich wohl um Plananlagen mit vermessenen Äckern, den Hufen, von denen die Bauern ihre Abgaben leisteten. Die Wirtschaftsflächen der zuvor geschenkten Dörfer dürften dagegen noch unreguliert gewesen sein.[8] Nördlich von diesem zentralen Besitzkomplex erhielten die Zisterzienser nahe der Havel durch Otto I. zwei Drittel des Dorfes Götz sowie jeweils eine Wiese bei Deetz und bei Wida. Zusätzlich wurde ihnen das Recht auf den jährlichen Bezug von fünf großen Scheffeln Salz aus dem Zoll zu Brandenburg übertragen.

Diese Ausstattung war die materielle Grundlage zur Versorgung einer Klostergemeinschaft der Zisterzienser einschließlich ihrer abhängigen Leute. Der Orden, der aus dem 1098 gegründeten Reformkloster Cîteaux in Burgund hervorgegangen war, wies der Eigenversorgung durch die Arbeit der Klostergemeinschaft, die sich aus Mönchen und Laienbrüdern (Konversen) zusammensetzte, in einem vergleichsweise abgelegenen Kloster einen hohen Stellenwert zu. Ein Großteil der Handarbeit war den Konversen übertragen. Zusätzlich wurden von Anfang an für saisonale und spezialisierte Tätigkeiten Lohnarbeiter hinzugezogen, ebenso schon bald weltliche Bedienstete als sogenannte Familiaren eingesetzt, die dem Kloster vertraglich verbunden waren. Schließlich akzeptierten die Zisterzienser den Besitz von ganzen Dörfern, deren Bauern sie als Grundherren einen Teil des Klosterbesitzes gegen vertraglich festgelegte Abgaben übertrugen.

Bereits mit der Gründungsausstattung verfügte die Klostergemeinschaft in Lehnin über den Boden zum Anbau vor allem von Getreide sowie über die Möglichkeit zur Gewinnung von Wasserenergie zu dessen Verarbeitung in einer Mühle und zur Anlage von Fischteichen, neben den vorhandenen Seen mit ihrem breiten Angebot an Fischen.[9] Damit war im Umfeld der Klosteranlage auf eigenem Grund die Versorgung mit dem Grundnahrungsmittel Brot und – bei Verbot von Fleisch – mit dem wichtigen ›Zubrot‹ Fisch gegeben. Das lebensnotwendige Salz konnten die Zisterzienser zumindest teilweise kostenlos aus Brandenburg beziehen.

Nicht zuletzt wegen seiner mit einem besonderen Arbeitsethos verbundenen monastischen Ausrichtung fand der Orden der Zisterzienser im 12. und 13. Jahrhundert besonderen Anklang. In die Lande östlich der Elbe wurden sie gerufen, um zu deren Neustrukturierung unter christlichem Vorzeichen einen Beitrag zu leisten. Die einzelnen Klöster schufen eine ertragreiche Klosterwirtschaft in Eigenregie auf einer gemischt eigenwirtschaftlich-grundherrschaftlichen Basis, das heißt mit einer größeren Zahl abhängiger Leute unter der Leitung von Mönchen und Konversen. Bei der Gründung dieser Klöster spielten zusätzlich zu den religiösen auch herrschaftliche und wirtschaftliche Motive eine Rolle. In jedem Fall machte das Kloster die Herrschaft des Stifters in der betreffenden Gegend deutlich sichtbar – ähnlich wie eine Burg. Einer passenden, im 14. Jahrhundert aufgezeichneten Sage zufolge soll sich Markgraf Otto I. in Lehnin für den Bau eines Klosters anstelle einer Burg gegen die Slawen entschieden haben.[10]

Die ergänzenden Schenkungen unter Otto II., die im zweiten Teil der Urkunde von 1193 aufgeführt werden, rundeten das klösterliche Kerngebiet im Westen mit zwei weiteren Dörfern, Michelsdorf und Tegdasdorf, und ihren Gemarkungen ab. Hinzu kam das Eigengut (allodium), das auf Deutsch Eken genannt wurde und zu dem ein Weinberg, Wiesen und Wälder gehörten. Der später wüst gefallene Ort dürfte in der Gegend des Dorfes (Groß) Damelang in dem von Tornow aus in Richtung Plane kolonisierten Gebiet zu suchen sein.[11] Die Zisterzienser könnten hier, neben dem neuen Klosterdorf, Weinbau und Viehzucht in Eigenregie betrieben haben.

Darüber hinaus sicherte Otto II. in seiner Urkunde dem Kloster für dessen Gebiet die Immunität zu: Kein markgräflicher Amtsträger durfte Einfluss nehmen, keinen Klosterabhängigen behelligen. Schultheißen und Bauern im Klostergebiet wurden von allen Abgaben und Diensten für Andere befreit, sodass alle Leistungen dem Kloster zugutekommen konnten. Die Zisterzienser besaßen in allen ihren Dörfern die gesamte Gerichtsbarkeit.[12] Zusätzlich erhielt Lehnin 1195 vom Bischof von Brandenburg das Zehntrecht an allen klösterlichen Gütern zugestanden.[13] Schließlich wurden mit der Urkunde von 1193 Mönche und Konversen sowie deren Bedienstete, Angehörige der familia, die im Auftrag des Klosters tätig waren, von allen Zollzahlungen in der Mark befreit. Als agrarischer Großproduzent erwies sich das Kloster Lehnin als wichtiger Teilnehmer am Markthandel, der anfangs gewiss auf Brandenburg ausgerichtet war.

Den genauen Standort für die Klosteranlage wählten sicherlich die Zisterzienser selbst. Er bot ihnen in einer Gegend mit Seen, Mooren, Sümpfen, feuchten Wiesen und eingestreuten Sandinseln die Möglichkeit, das benötigte Fließwasser zu gewinnen.[14] Sie errichteten das Kloster auf einem Sandrücken und führten in unmittelbarer Nachbarschaft die Gewässer im Mühlenteich zusammen, um das Wasser dann zur Ver- und Entsorgung der Klosteranlage und für den Betrieb der benachbarten Klostermühle zu nutzen. Von den zentralen Wirtschaftsgebäuden wird zuerst (1201) das Kornhaus (granarium) der Mönche erwähnt.[15] Die übliche Eigenwirtschaftszone im Umkreis des Klosters ist im Übrigen schwer zu rekonstruieren. Möglicherweise setzte das seit dem 16. Jahrhundert bezeugte Vorwerk Kaltenhausen eine frühe Nahgrangie fort. Im Übrigen wurde das vorgefundene Siedlungsgefüge umgestaltet, manche kleine Siedlung zugunsten der klösterlichen Eigenwirtschaft oder zur Bildung von größeren leistungsfähigen Klosterdörfern wie Rädel und Schwina aufgegeben.[16] Wenn man der nur als Legende und in späten Abbildungen überlieferten Erschlagung des ersten Lehniner Abtes durch Slawen einen wahren Kern zubilligen will, so kann man annehmen, dass die altansässigen Bewohner Widerstand gegen die grundlegenden Veränderungen in ihrem bisherigen Lebensraum leisteten.[17]

Die Gewinnung von Neuland nahm Lehnin in größerem Umfang anscheinend zuerst im sogenannten Havelbruch in der Planeniederung jenseits des heutigen Forstes Lehnin in Angriff. In der erneuten Bestätigung der Lehniner Besitzungen durch Otto II. von 1205 wird nämlich im Fall von Wendisch Tornow das bis dahin übliche ›gesamte Zubehör‹ wie folgt ergänzt: ›das heißt mit den Äckern und dem Wald, der auf Deutsch Havelbruch genannt wird, bis zum Fluss Plane, der durch diesen Wald fließt‹.[18] Die Zisterzienser hatten vermutlich inzwischen von ihrem Dorf Wendisch Tornow aus über die sandige Hochfläche hinweg auf die Planeniederung mit dem Bruchwald zugegriffen, der durch Rodung und Trockenlegung ausgebaut werden konnte. Ansprüche auf das Havelbruch erhob bald darauf der Burggraf von Brandenburg, der zugleich jenseits des umstrittenen Gebietes die Herrschaft Belzig besaß. Der Besitzstreit des Klosters mit Burggraf Baderich von Brandenburg wurde erst in einer Urkunde von 1234 mit der Aufgabe von dessen Forderungen beigelegt.[19] In dem betreffenden Gebiet lag das 1215 bezeugte Lehniner Klosterdorf (Groß) Damelang,[20] ein Rundling und damit eine frühe Planform des hochmittelalterlichen Landesausbaues mit offenbar slawischen Siedlern.[21]

Lehnin war um 1200 materiell so weit ausgestattet, dass die Existenz der Klostergemeinschaft mit den abhängigen Leuten gesichert war und die Funktion des Hausklosters für die markgräfliche Familie erfüllt werden konnte. Die enge Bindung an die Markgrafen aus askanischem Hause sorgte dafür, dass das Kloster vor allem durch deren zusätzliche Schenkungen bis zum frühen 14. Jahrhundert einen ansehnlichen Zuwachs an agrarischen Besitzungen erhielt.[22] Das Landbuch der Mark Brandenburg von 1375 enthält innerhalb der Liste der Zauche-Dörfer einen eigenen Abschnitt über die Dörfer der ›Mönche von Lehnin‹.[23] Lehnin war »offensichtlich das mit Abstand wohlhabendste Kloster der Mark«.[24] Der Mönchskonvent war im 13. Jahrhundert derart umfangreich, dass aus seinen Reihen in annähernd gleichen zeitlichen Abständen drei Tochterklöster besetzt werden konnten: 1230/34 Paradies (Parady?) im westlichen Grenzgebiet Großpolens sowie 1258 Mariensee/Chorin und 1299 Himmelpfort in der Mark Brandenburg.[25]

Der Stifter Lehnins, Otto I., starb 1184 im Kloster und wurde dort bestattet.[26] In der ehemaligen Klosterkirche erinnert aber heute einzig die Grabplatte Ottos VI., der 1303 als Mönch im Kloster starb und ebenfalls dort bestattet wurde, an die askanischen Markgrafen.

[1] Georg Sello, Lehnin. Beiträge zur Geschichte von Kloster und Amt, Berlin 1881, S. 1–4; Stephan Warnatsch, Geschichte des Klosters Lehnin 1180–1542 (Studien zur Geschichte, Kultur und Kunst der Zisterzienser, Bd. 12), Bd. 1, Berlin 2000, S. 45–52; ders., Lehnin. Zisterzienser, in: Heinz-Dieter Heimann u. a. (Hrsg.), Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts (Brandenburgische Historische Studien, Bd. 14), Bd. 2, Berlin 2007, S. 764f.

[2] Vgl. Johannes Schultze, Die Mark Brandenburg, Bd. 1: Entstehung und Entwicklung unter den askanischen Markgrafen (bis 1319), Berlin 1961, S. 96–102.

[3] Reinhard E. Fischer, Brandenburgisches Namenbuch, T. 1: Die Ortsnamen der Zauche (Berliner Beiträge zur Namenforschung, Bd. 1), Weimar 1967, S. 37.

[4] Lutz Partenheimer, Die Entstehung der Mark Brandenburg. Mit einem lateinisch-deutschen Quellenanhang, Köln/Weimar/Wien 2007, S. 67 und 120–123.

[5] Vgl. dazu Winfried Schich, Das markgräfliche Zollprivileg von 1170 für die Brandenburger Bürger, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Zollprivileg-1170 [abgerufen am: 26. Januar 2021].

[6] Vgl. Helmut Assing, Neue Überlegungen zur ursprünglichen Funktion des Klosters Lehnin, in: ders., Brandenburg, Anhalt und Thüringen im Mittelalter. Askanier und Ludowinger beim Aufbau fürstlicher Territorialherrschaften, zum 65. Geburtstag des Autors hrsg. von Tilo Köhn/Lutz Partenheimer/Uwe Zietmann, Köln/Weimar/Wien 1997, S. 41–61 [Erstdruck 1986].

[7] Warnatsch, Geschichte, Bd. 1, S. 211f.

[8] Vgl. allgemein dazu Sebastian Brather, Dobrilug, Zinna, Lehnin, Chorin. Die hochmittelalterliche Siedlungsentwicklung im Umfeld von Zisterzienserklöstern im ostelbischen Kolonisationsgebiet, in: Cîteaux. Commentarii Cistercienses 48 (1997), S. 17–80, hier S. 37–43 und 66–73, bes. S. 38.

[9] Sello, Lehnin, S. 49f.

[10] Herbert Helbig/Lorenz Weinrich, Urkunden und erzählende Quellen zur deutschen Ostsiedlung im Mittelalter, T. 1: Mittel- und Norddeutschland, Ostseeküste (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Bd. 26a), 2., verb. Aufl., Darmstadt 1975, Nr. 33, S. 148–151.

[11] Vgl. Warnatsch, Bd. 1, Geschichte, S. 213–216 und die Karte auf S. 556.

[12] Eberhard Bohm, Bemerkungen zur Gerichtsimmunität der Zisterzienserklöster in der Mark Brandenburg und angrenzenden Gebieten, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 27 (1978), S. 28–115, hier S. 35–52, bes. S. 51f.

[13] Codex diplomaticus Brandenburgensis, Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, hrsg. von Adolph Friedrich Riedel, Hauptt. I, Bd. 10, Berlin 1856, Nr. 10, S. 186 [im Folgenden: CDB I 10].

[14] Vgl. Topographische Karte 1:25.000, Bl. 1972, Lehnin von 1880.

[15] Hermann Krabbo, Eine unbekannte Originalurkunde Markgraf Ottos II. von Brandenburg für Kloster Lehnin, in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 35 (1923), S. 241–243.

[16] Vgl. Günter Mangelsdorf, Die Wüstung Göritz bei Rädel, Kr. Brandenburger Land, in: Ausgrabungen und Funde 25 (1980), S. 109–114 (mit Kartenskizze).

[17] Vgl. Warnatsch, Geschichte, Bd. 1, S. 329–332.

[18] CDB I 10, S. 409.

[19] CDB I 10, Nr. 33, S. 198; Sello, Lehnin, S. 117; Warnatsch, Bd. 1, Geschichte, S. 101.

[20] CDB I 10, Nr. 21a und 22, S. 192.

[21] Topographische Karte 1:25.000, Bl. 2039, Damelang von 1880; Joachim Stephan, Die Zauche in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, in: Christian Popp/Joachim Stephan (Hrsg.), An Elbe und Oder. Beiträge zur brandenburgischen Landesgeschichte. Winfried Schich zum 70. Geburtstag, Einhausen 2008, S. 67–97, hier S. 73.

[22] Sello, Lehnin, S. 61–65; Das Bistum Brandenburg, im Auftr. des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Deutsche Geschichte bearb. von Gustav Abb/Gottfried Wentz (Germania Sacra), Abt. 1, Bd. 1, Berlin/Leipzig 1929, S. 284–298; zu den einzelnen Orten in alphabetischer Reihenfolge vgl. Warnatsch, Lehnin, Bd. 1, S. 772–777 und die Karte auf S. 797.

[23] Johannes Schultze (Hrsg.), Das Landbuch der Mark Brandenburg von 1375 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für die Provinz Brandenburg und die Reichshauptstadt Berlin, VIII: Brandenburgische Landbücher, Bd. 2), Berlin 1940, S. 216–218; Stephan, Zauche, S. 81f.

[24] Stephan, Zauche, S. 93.

[25] Warnatsch, Lehnin, S. 779.

[26] Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus askanischem Hause, Lfg. 2, bearb. von Hermann Krabbo/Georg Winter (Veröffentlichungen des Vereins für Geschichte der Mark Brandenburg), Berlin 1911, S. 90, Nr. 453 [im Folgenden: Krabbo/Winter, Regesten].

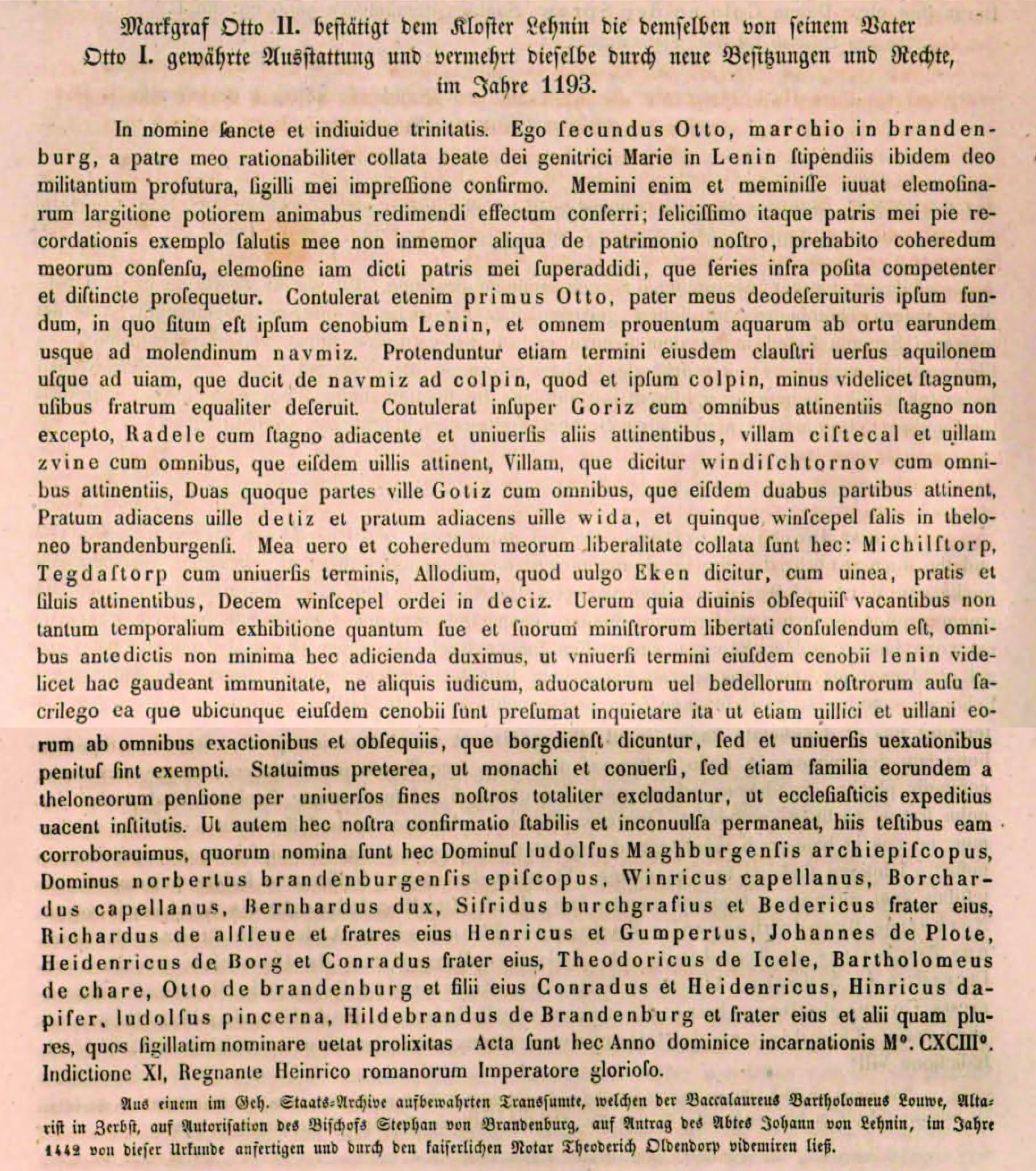

Transkription

Aus: Codex diplomaticus Brandenburgensis, Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, hrsg. von Adolph Friedrich Riedel, Hauptt. I, Bd. 10, Berlin 1856, S. 408f. (Nachtrag).

Übersetzung

Übersetzung (Winfried Schich)

Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreifaltigkeit. Ich, Otto II., Markgraf in Brandenburg, bestätige durch Aufdruck meines Siegels das, was von meinem Vater der heiligen Gottesmutter Maria in Lehnin vernünftigerweise übertragen worden ist, damit es für den Unterhalt der Gottesstreiter dort diene. Ich bedenke nämlich, und es ist nützlich, sich daran zu erinnern, dass das Spenden von Almosen zur Erlösung der Seelen einen größeren Erfolg erzielt; deswegen habe ich, dem sehr glücklichen Beispiel meines Vaters frommen Angedenkens folgend und mein eigenes Wohl nicht vergessend, unter Einholung der Zustimmung meiner Miterben dem Almosen meines schon erwähnten Vaters noch Einiges aus unserem Erbgut hinzugefügt, das in der unten angeführten Aufzählung genau und deutlich dargelegt wird. Mein Vater Otto I. hat nämlich den Gott eifrig Dienenden eben den Grund und Boden übertragen, auf dem sich dieses Kloster Lehnin erhebt, dazu die gesamte Nutzung der Gewässer von deren Quelle bis zur Mühle Nahmitz. Auch erstrecken sich die Grenzen dieses Klosters gegen Norden bis zu dem Weg, der von Nahmitz bis Kolpin führt, sodass Kolpin selbst, das heißt der kleine See, gleichermaßen dem Nutzen der Brüder dient. Darüber hinaus hat er übertragen: Goriz mit allem Zubehör einschließlich des Sees, Rädel mit dem dabei liegenden See und allem sonstigen Zubehör, das Dorf Cistecal und das Dorf Schwina [seit 1937 Emstal] mit allem, was zu diesen Dörfern gehört, das Dorf, das Wendisch Tornow genannt wird, mit allem Zubehör, auch zwei Teile [Drittel] des Dorfes Götz mit allem, was zu diesen zwei Teilen gehört, eine Wiese beim Dorf Deetz und eine Wiese beim Dorf Wida sowie fünf große Scheffel Salz aus dem Brandenburger Zoll.[1] Aus meiner und meiner Miterben Freigebigkeit stammen folgende Schenkungen: Michelsdorf [und] Tegdastorp mit der gesamten Gemarkung, das Eigengut, das in der Volkssprache [zu deutsch] Eken genannt wird, mit Weinberg sowie zugehörigen Wiesen und Wäldern, zehn große Scheffel Hafer in Deetz. Weil aber diejenigen, die für die Gottesdienste zuständig sind, sich nicht so sehr um die Leistung der weltlichen Dinge als um ihre und ihrer Dienstleute Freiheit kümmern müssen, haben wir uns leiten lassen, allem Vorgenannten nicht weniger hinzuzufügen, als dass alle Gebiete desselben Klosters Lehnin sich der Immunität dergestalt erfreuen sollen, dass nicht irgendeiner unserer Richter, Vögte oder Büttel [Gerichtsdiener] bei dem Frevel des Sakrilegs alles das, was irgendwo diesem Kloster gehört, zu stören wage, sodass auch deren Schultheißen und Bauern von allen Abgaben und den Leistungen, die Burgdienst genannt werden, wie auch von allen Bedrückungen vollkommen frei sein sollen. Wir setzen außerdem fest, dass Mönche und Konversen, aber auch die [Angehörigen der] familia derselben von Zollzahlungen in unserem gesamten Herrschaftsgebiet vollkommen ausgenommen [befreit] werden, sodass sie sich den kirchlichen Dingen ungehinderter widmen mögen. Damit aber diese unsere Bestätigung dauerhaft und unverändert in Geltung bleibt, haben wir sie mit folgenden Zeugen bekräftigt, deren Namen sind: Herr Erzbischof Ludolf von Magdeburg, Herr Bischof Norbert von Brandenburg, Kaplan Winrich, Kaplan Burchard, Herzog Bernhard, Burggraf Siegfried und sein Bruder Baderich, Richard von Alsleben und seine Brüder Heinrich und Gumpert, Johannes von Plotho, Heidenreich von Burg und sein Bruder Konrad, Dietrich Schele,[2] Bartholomäus von Karow, Otto von Brandenburg und seine Söhne Konrad und Heidenreich, Truchsess Heinrich, Mundschenk Ludolf, Hildebrand von Brandenburg und sein Bruder und viele andere mehr, deren Namen einzeln zu nennen die Anzahl verbietet. Verhandelt wurde dies im Jahr der Geburt des Herrn 1193, in der 11. Indiktion, unter der Herrschaft Heinrichs, des ruhmreichen Kaisers der Römer.

[1] Zu winscepel = großer Scheffel vgl. die entsprechende Besitzbestätigung Erzbischof Albrechts von Magdeburg für Lehnin von 1207, in der es heißt: quinque modii salis maioris mensure in Brandenburg; CDB I 24, Nr. 5, S. 326.

[2] In CDB I 10, S. 184 und 409: Theodoricus de Icele; bei Krabbo/Winter, Regesten, S. 97, Nr. 480: Theodericus Scele.

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Quellen

Hermann Bauer, Die Überlieferung des Lehniner Archivs, Diss. phil. Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin, Kirchhain N.-L. 1913.

Codex diplomaticus Brandenburgensis, Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, hrsg. von Adolph Friedrich Riedel, Hauptt. I, Bd. 10, Berlin 1856, S. 182–446.

Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus askanischem Hause, Lfg. 2, bearb. von Hermann Krabbo/Georg Winter (Veröffentlichungen des Vereins für Geschichte der Mark Brandenburg), Leipzig 1911.

Stephan Warnatsch, Geschichte des Klosters Lehnin 1180-1542 (Studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser, Bd. 12), Bd. 2: Regestenverzeichnis, Berlin 2000.

Literatur

Helmut Assing, Neue Überlegungen zur ursprünglichen Funktion des Klosters Lehnin, in: Brandenburg, Anhalt und Thüringen im Mittelalter. Askanier und Ludowinger beim Aufbau fürstlicher Territorialherrschaften, zum 65. Geburtstag des Autors hrsg. von Tilo Köhn/Lutz Partenheimer/Uwe Zietmann, Köln/Weimar/Wien 1997, S. 41–61 [Erstdruck 1986].

Das Bistum Brandenburg, im Auftrag des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Deutsche Geschichte bearb. von Gustav Abb/Gottfried Wentz (Germania Sacra, Abt. 1), Bd. 1, Berlin/Leipzig 1929, S. 251–302.

Sebastian Brather, Hochmittelalterliche Siedlungsentwicklung um Kloster Lehnin. Slawen und Deutsche in der Zauche, in: Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landesmuseums für Ur- und Frühgeschichte 27 (1993), S. 128–178.

Günter Mangelsdorf, Mittelalterliche Wüstungen zwischen Havel und Flämingnordrand, in: Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 17 (1983), S. 231–260.

Winfried Schich, Die Gestaltung der Kulturlandschaft im Umkreis der Zisterzienserklöster zwischen mittlerer Elbe und Oder, in: Ulrich Knefelkamp (Hrsg.), Zisterzienser. Norm, Kultur, Reform – 900 Jahre Zisterzienser (Schriftenreihe des Interdisziplinären Zentrums für Ethik an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt [Oder]), Berlin/Heidelberg/New York 2001, S. 179–209.

Georg Sello, Lehnin. Beiträge zur Geschichte von Kloster und Amt, Berlin 1881.

Stephan Warnatsch, Geschichte des Klosters Lehnin 1180?1542 (Studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser, Bd. 12), Bd. 1, Berlin 2000.

Ders., Lehnin, Zisterzienser, in: Heinz-Dieter Heimann u. a. (Hrsg.), Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts (Brandenburgische Historische Studien, Bd. 14), 2 Bde., 1. Aufl., Berlin 2007, Bd. 2, S. 764–803.

Empfohlene Zitierweise

Winfried Schich, Die Ausstattungsurkunde Markgraf Ottos II. von Brandenburg für das Zisterzienserkloster Lehnin aus dem Jahr 1193, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Lehnin-1193 [abgerufen am: TT. Monat JJJJ]. Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.