»Junkerland in Bauernhand« – Rede Wilhelm Piecks in Kyritz 1945

Zusammenfassung

Die Rede, die der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Deutschlands, Wilhelm Pieck, am 2. September 1945 in Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg) hielt, gilt als Auftakt zur Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands (SBZ). An den Tagen vom 3. bis 10. September 1945 erließen die Landes- und Provinzialverwaltungen in der SBZ Verordnungen, die eine entschädigungslose Enteignung des Landes, des dazugehörigen Inventars und der Gebäude der Kriegsverbrecher und führenden Nationalsozialisten sowie aller Gutsbesitzer mit mehr als 100 Hektar anordneten. Für Brandenburg unterzeichnete die Provinzialverwaltung am 6. September eine entsprechende Direktive. Damit war schon wenige Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein grundlegender Umbruch der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ordnung herbeigeführt worden – einer Ordnung, die sich in den ostelbischen Gebieten seit dem 16. Jahrhundert herausgebildet hatte.

Kontextualisierung

Wilhelm Piecks Rede in Kyritz am 2. September 1945 als Auftakt zur Bodenreform

Arnd Bauerkämper

2. September 1945: Wilhelm Pieck in Kyritz

Wilhelm Pieck (1876-1960) war von 1906 bis 1910 Parteisekretär der SPD in Bremen und 1918 Mitbegründer der KPD. Von 1920 bis 1933 leitete er das Organisationsbüro der Partei, war von 1926 bis 1946 Mitglied des Zentralkomitees (ZK) der KPD und gehörte von 1928 bis 1933 dem Deutschen Reichstag an. 1933 emigrierte er nach Paris und anschließend in die UdSSR, wo er von 1935 bis 1945 Vorsitzender der KPD war. 1943 Mitbegründer des Nationalkomitees Freies Deutschland (NKFD), kehrte er 1945 nach Deutschland zurück und amtierte von 1946 bis 1954 als Vorsitzender der SED. Von 1946 bis 1960 gehörte er zudem dem Zentralsekretariat der SED und seinem Politbüro an. 1949 bis 1960 amtierte er als Präsident der DDR.

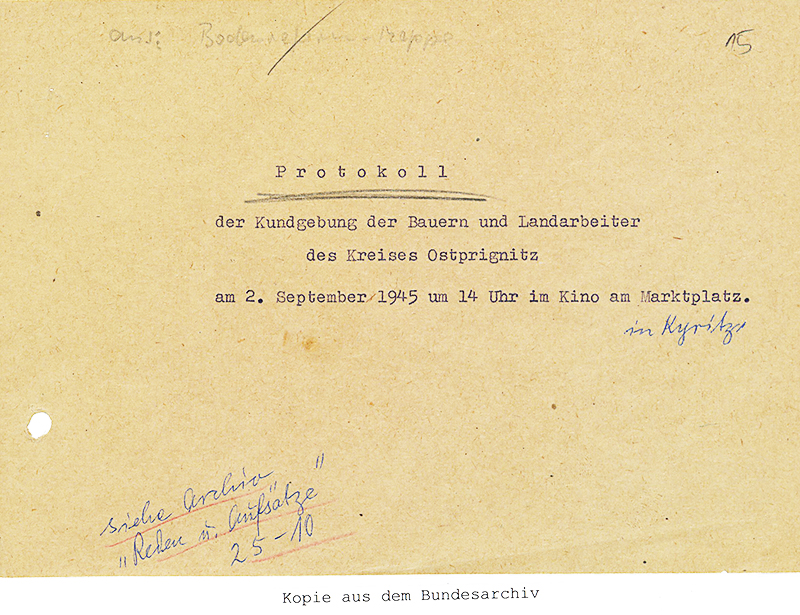

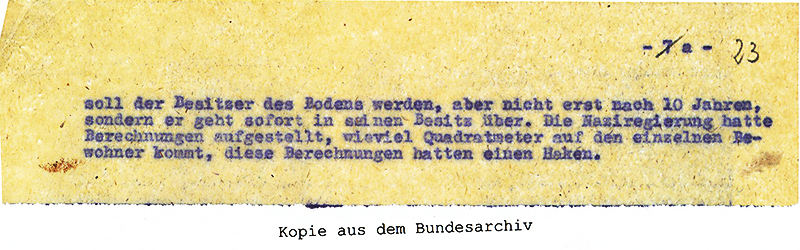

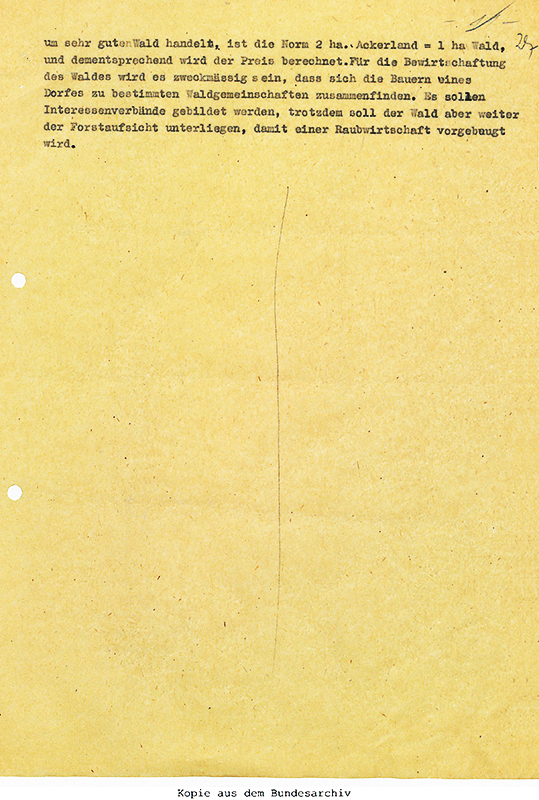

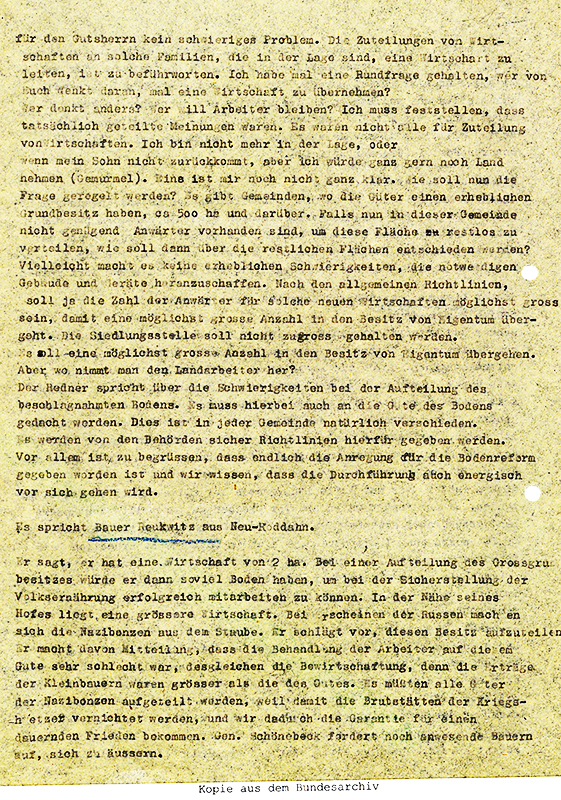

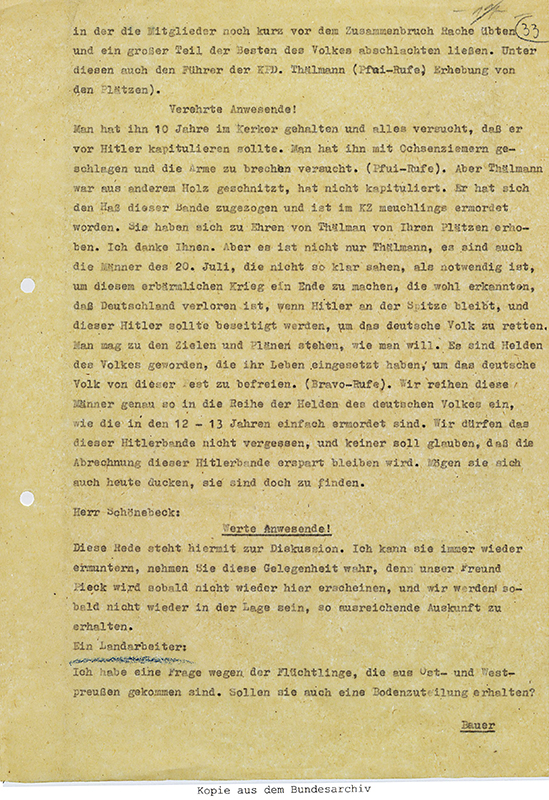

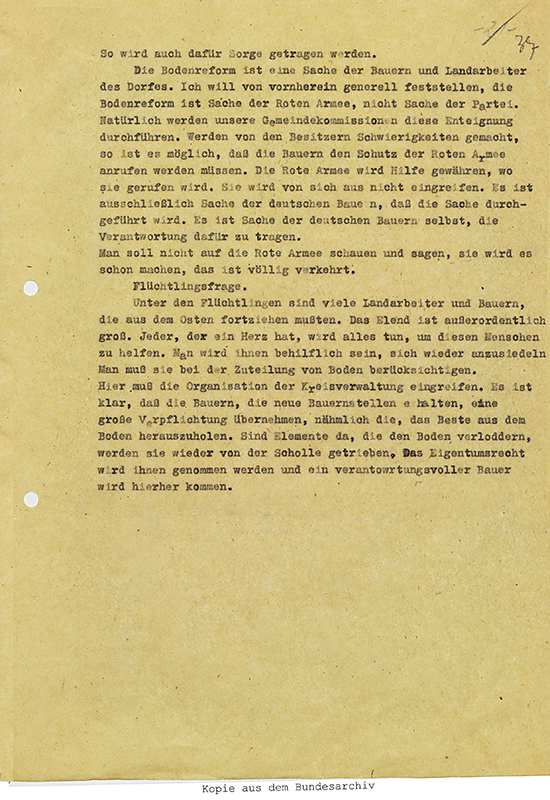

Die Rede, die Pieck am 2. September 1945 in Kyritz (Landkreis Ostprignitz, Brandenburg) hielt, leitete die Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) Deutschlands ein. Der Sekretär der KPD-Bezirksleitung Brandenburg, Willy Sägebrecht, hatte die als Bauernkundgebung ausgegebene Veranstaltung eingehend vorbereiten lassen. Sie war deshalb vom 26. August – dem zunächst geplanten Termin – um eine Woche verschoben worden. Ein Instrukteur der Partei hatte Landarbeiter und Bauern mobilisiert. Außerdem waren Pieck ausführliche Unterlagen zu den örtlichen Bedingungen zur Verfügung gestellt worden. Diese Informationen hatte er bei der Ausarbeitung seiner Rede berücksichtigt. Die Stadt Kyritz war für die Kundgebung gewählt worden, weil sich in ihrer Umgebung fünf bis sechs Güter befanden. Insgesamt wurden im September 1945 im Landkreis Ostprignitz, in dem Kyritz lag, 65 große Gutsbetriebe bewirtschaftet, wegen der Kriegsverluste aber oft nur notdürftig. KPD-Funktionäre hatten aber auch Bauern in dieser Region als überwiegend reaktionär kritisiert, nachdem der führende KPD-Funktionär und Leiter einer Initiativgruppe der Partei Walter Ulbricht bei einer Fahrt in den Raum Kyritz im Frühsommer 1945 mit den Vorbehalten der Bauern konfrontiert worden war. Jedoch waren einige Bauern, vor allem aber Flüchtlinge und Landarbeiter, durchaus bereit, unverzüglich eine Bodenreform in Angriff zu nehmen. Deshalb konnte die KPD-Führung durchaus auf eine positive Resonanz auf Piecks Rede hoffen. Offiziell einberufen vom Bauernausschuss in Kyritz, wurden die Teilnehmer mit Lastkraftwagen in den Kinosaal des Hotels »Schwarzer Adler« am Marktplatz der Stadt befördert.

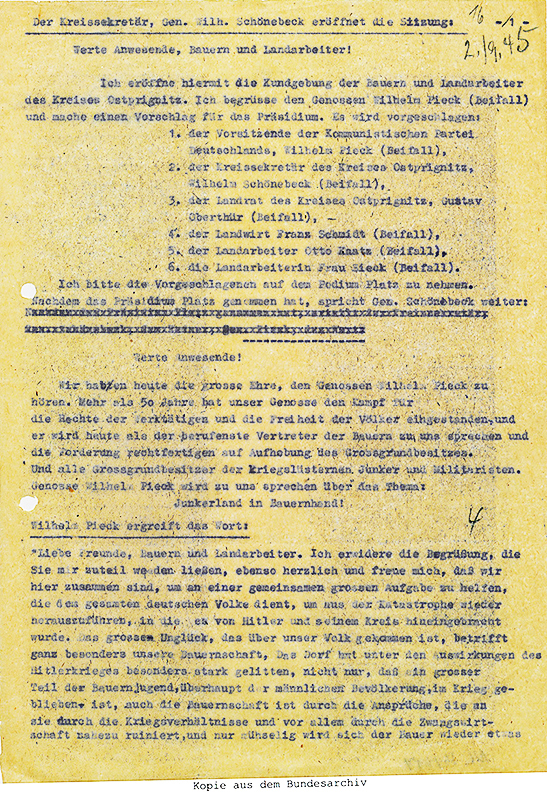

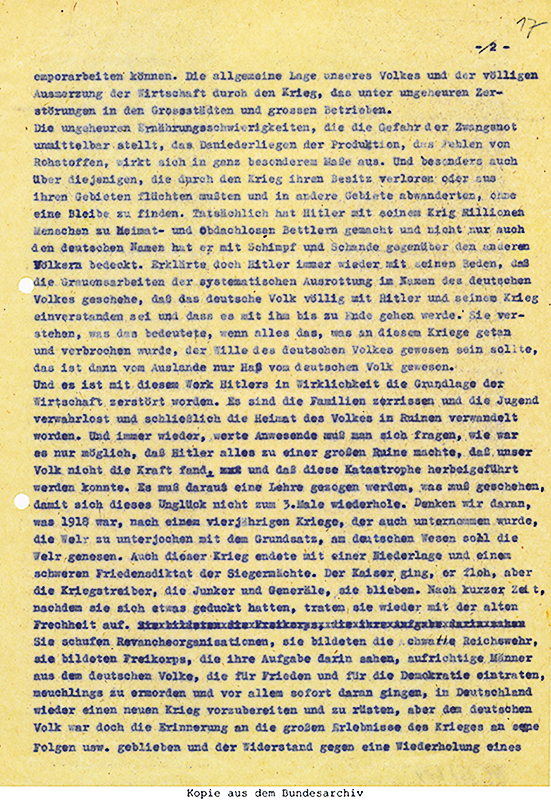

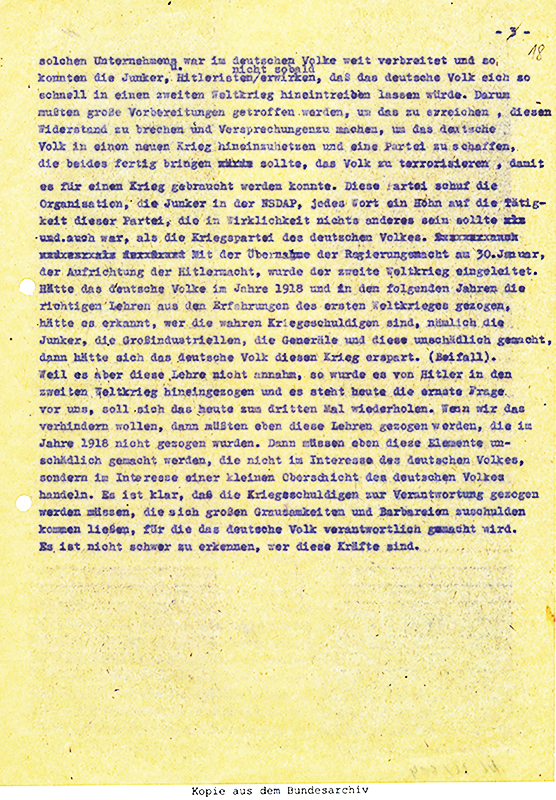

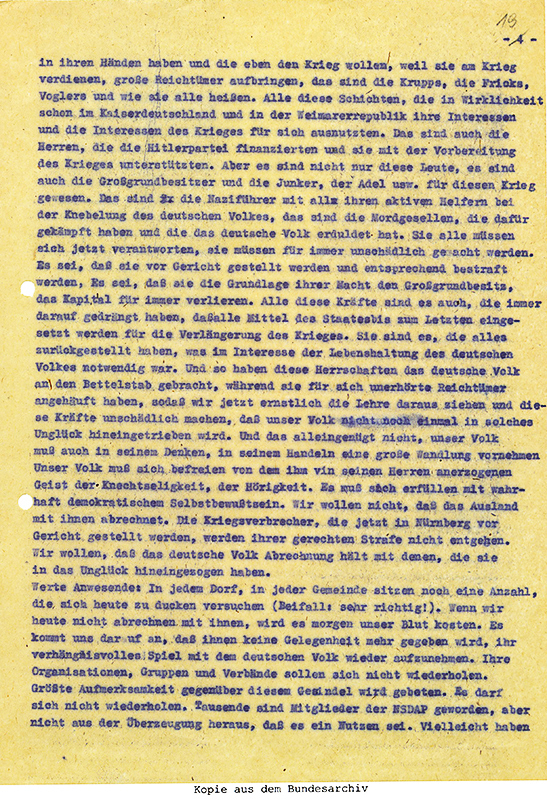

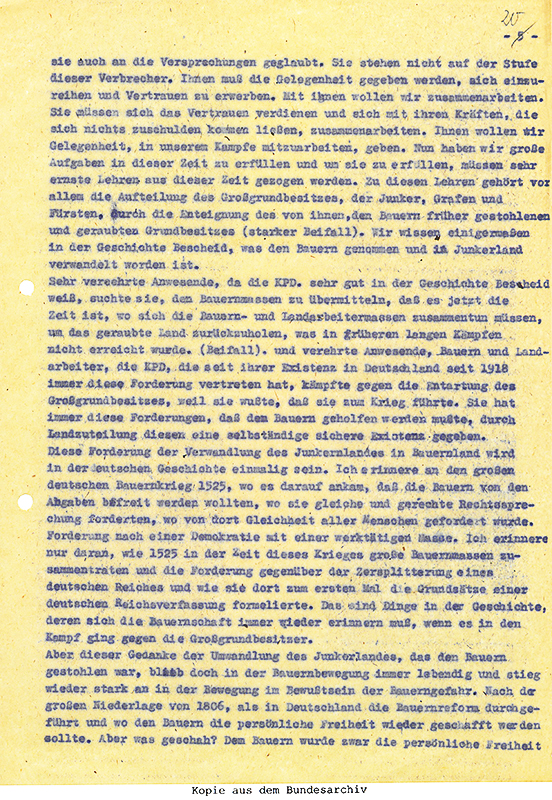

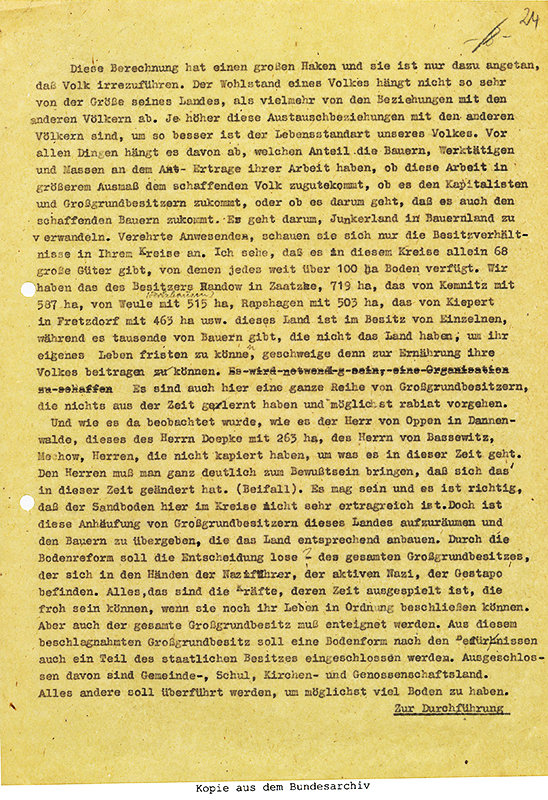

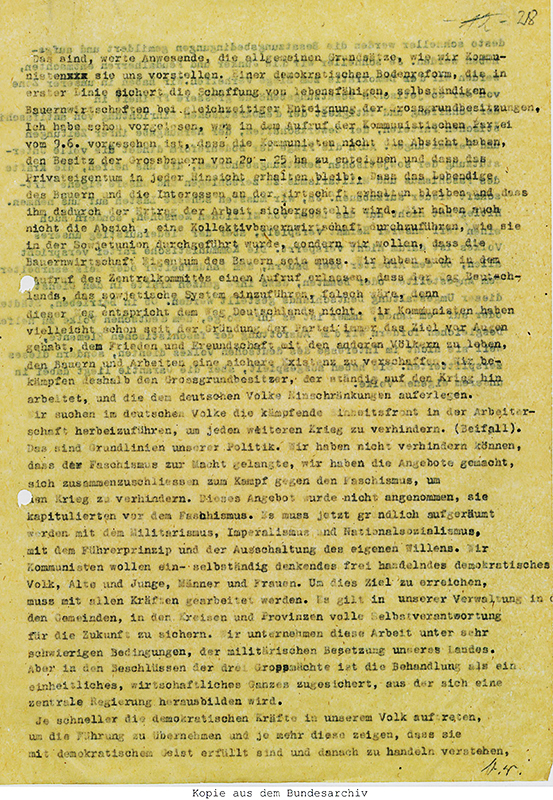

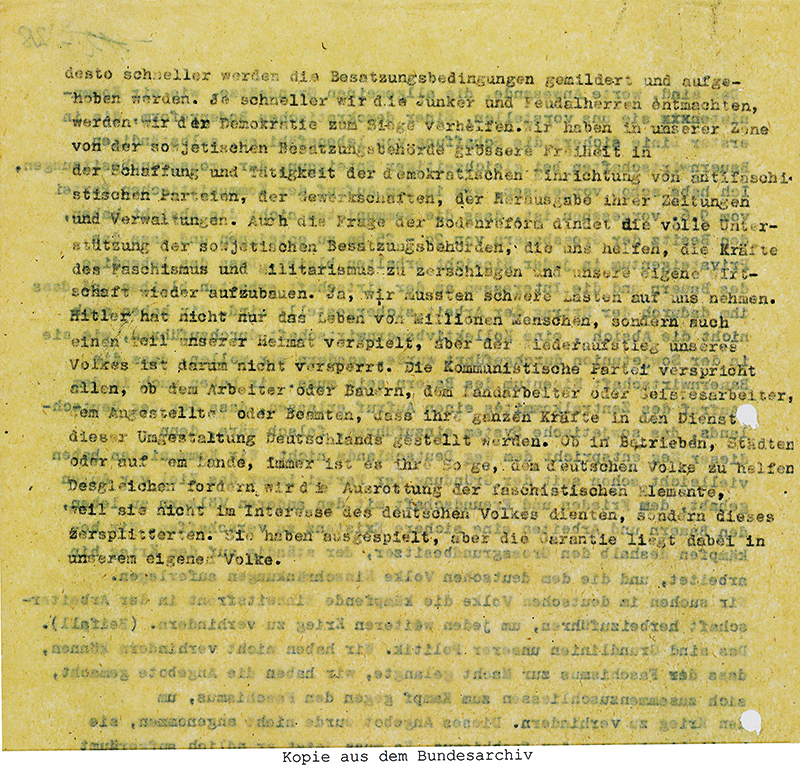

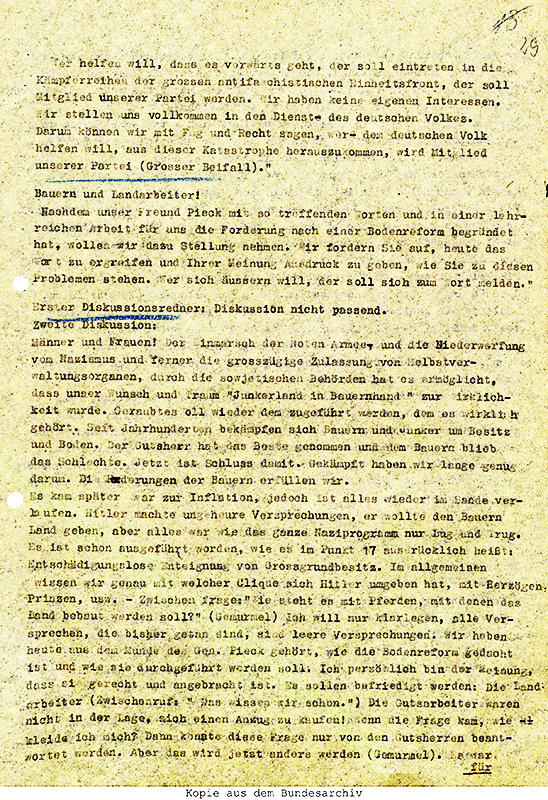

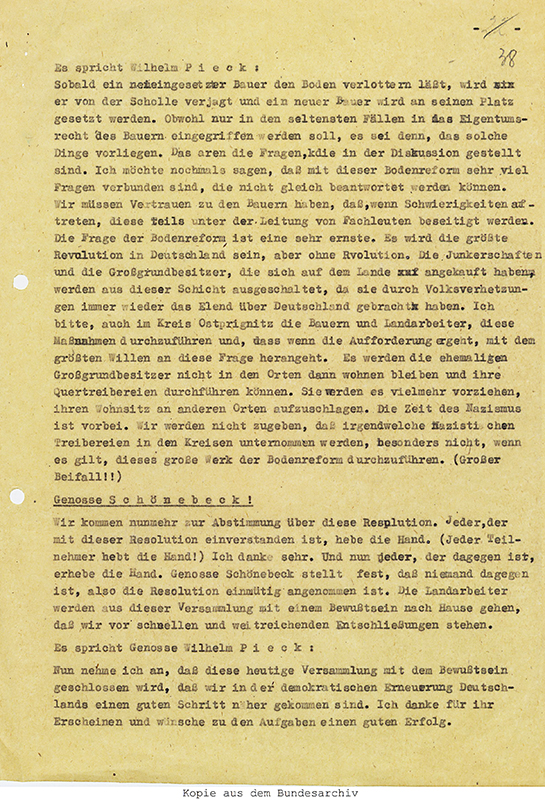

Die Versammlung in dem Gebäude eröffnete der Kreissekretär der KPD. Anschließend wurde ein Präsidium gebildet, und Pieck ergriff das Wort. Er verwies zunächst auf die Not der unmittelbaren Nachkriegszeit und die Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes. Als Träger der Diktatur und Kriegsschuldige identifizierte Pieck vor allem die Großindustriellen, die als Junker bezeichneten Großgrundbesitzer und Adligen. Die Entmachtung dieser Gruppen galt als Voraussetzung für den versprochenen Neuanfang im Zeichen des Antifaschismus. So erklärte der KPD-Vorsitzende: Wir wollen, daß das deutsche Volk Abrechnung hält mit denen, die sie in das Unglück hineingezogen haben.[1] Er trat für eine rigorose Entnazifizierung ein, verband diese Forderung aber mit gezielten Integrationsangeboten an die nominellen Parteimitglieder unter den Bauern. Sie hob Pieck deutlich von den nationalsozialistischen Aktivisten und den Kriegsverbrechern ab. Er bot dieser Gruppe an, sich einzureihen und Vertrauen zu erwerben.[2]

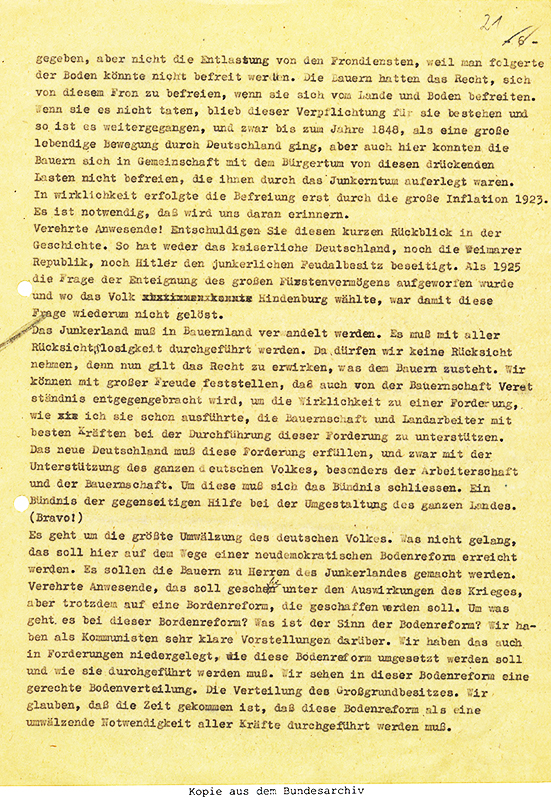

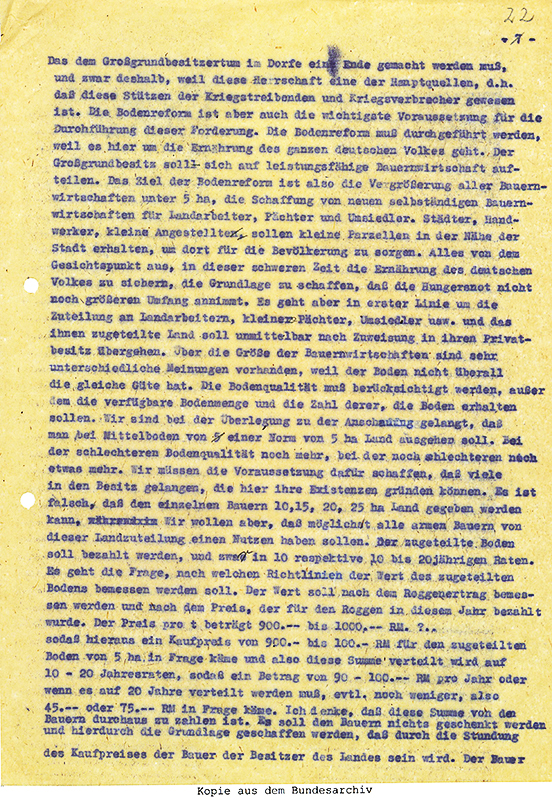

Um aber die Herrschaft der verhassten Junker zu brechen, verlangte Pieck ihre schnelle und rücksichtslose Enteignung. Dabei rechtfertigte er die Bodenreform auch historisch, indem er sie zur Bauernbefreiung erhob und auf den Bauernkrieg von 1525 verwies. Mit der Enteignung der Gutsherren und der Umverteilung ihres Besitzes sollte in der SBZ eine freiheitliche Demokratie auf der Grundlage eines breiten Bündnisses von Arbeitern und Bauern herbeigeführt werden. Zudem überhöhte Pieck die Bodenreform als revolutionäre Erhebung von unten, indem er auf Forderungen und Resolutionen von Bauern und Landarbeitern verwies. Zugleich leugnete er Kollektivierungspläne, über die im Sommer und Frühherbst 1945 bereits Gerüchte kursierten: Wir haben […] nicht die Absicht, eine Kollektivbauernwirtschaft durchzuführen, wie sie in der Sowjetunion durchgeführt wurde, sondern wir wollen, dass die Bauernwirtschaft Eigentum des Bauern sein muss.[3] Auch versicherte Pieck den Großbauern (allerdings nur bis zu einer Grenze von 50 Hektar), ihr Eigentum zu schützen.

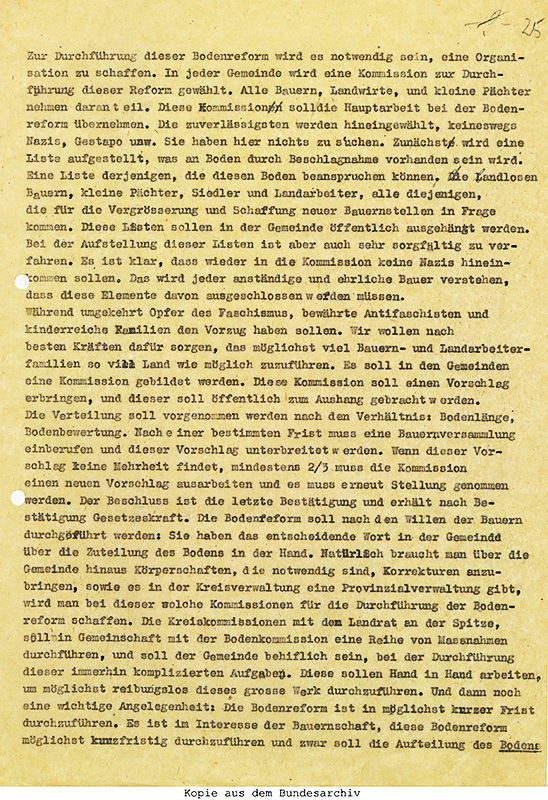

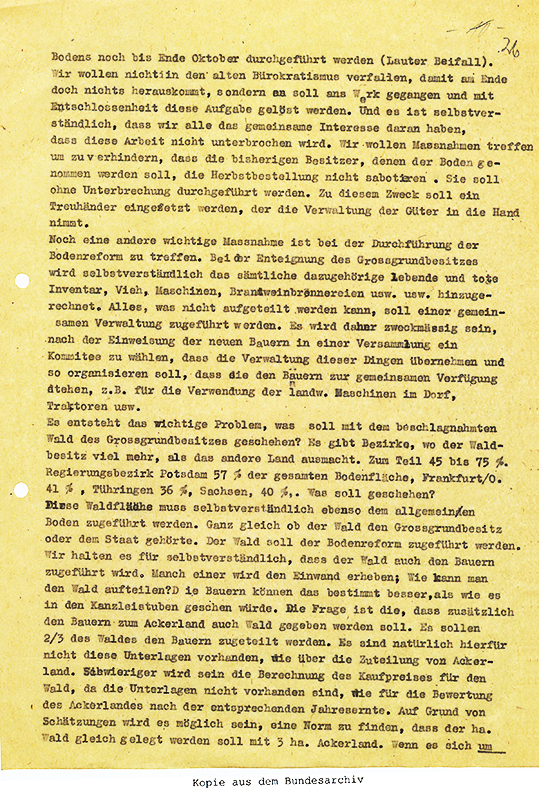

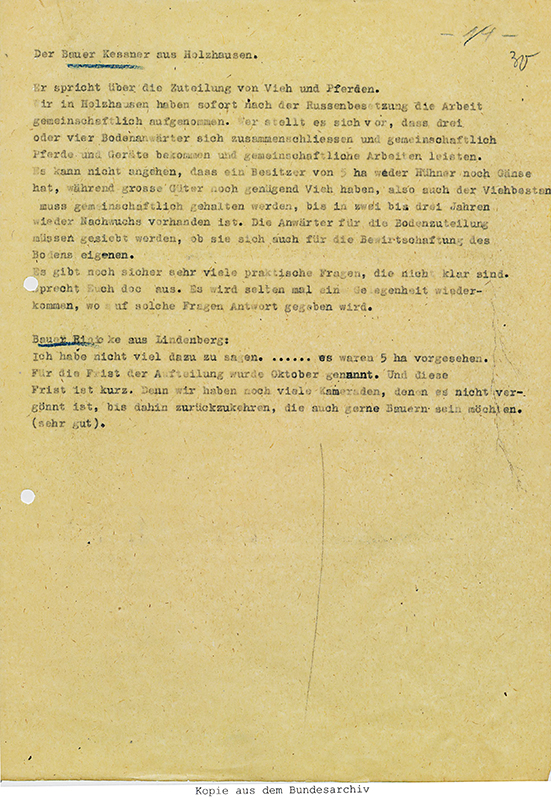

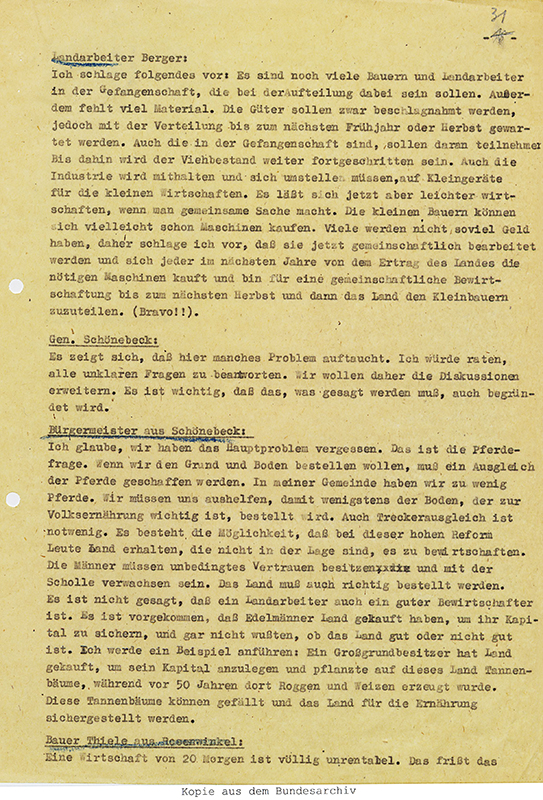

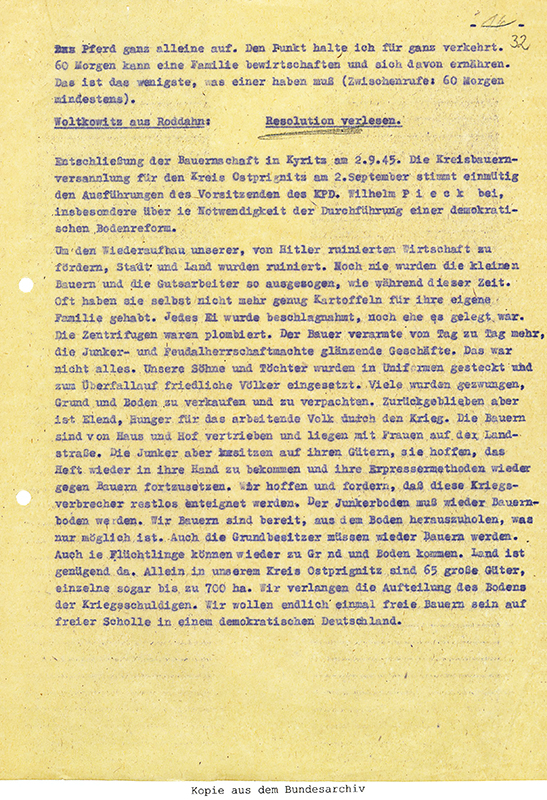

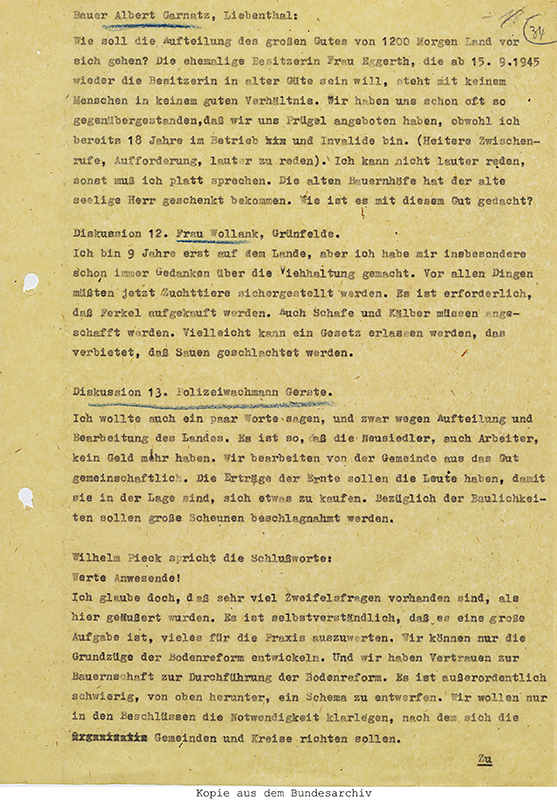

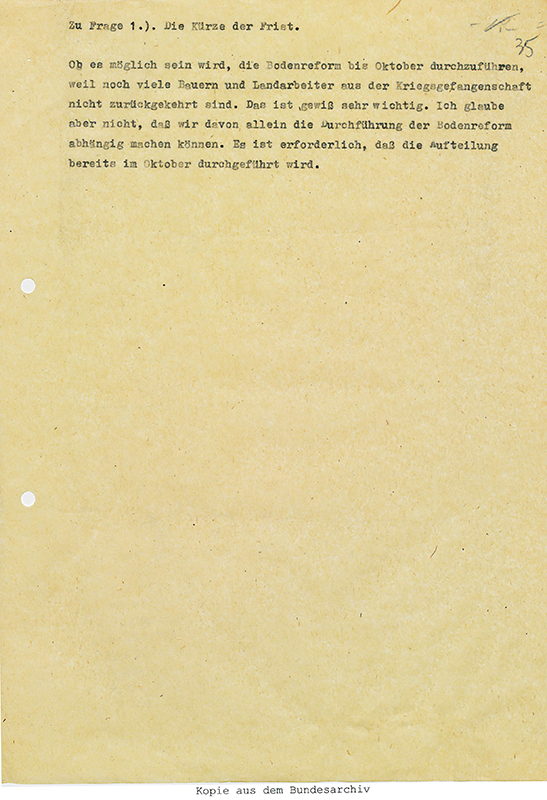

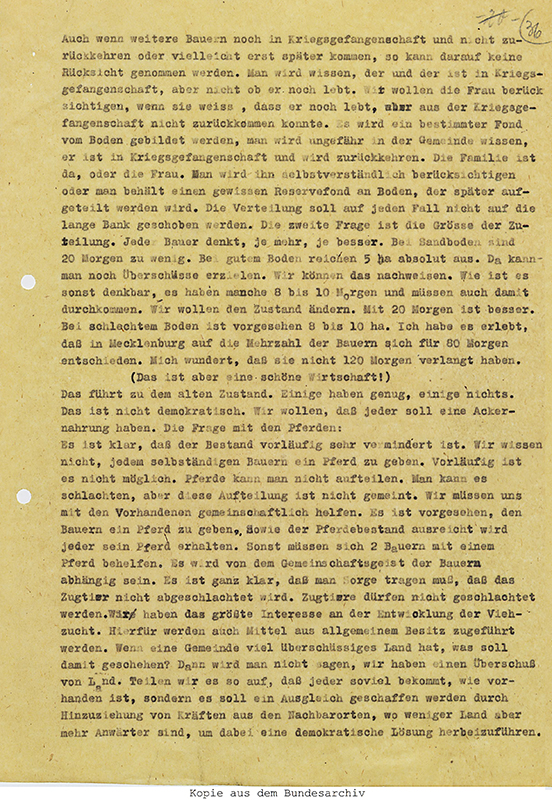

Dennoch behauptete ein Landarbeiter in der Diskussion, die nach Piecks Ansprache zugelassen wurde: Es läßt sich leichter wirtschaften, wenn man gemeinsame Sache macht. Auch äußerten einzelne Teilnehmer Zweifel am Verfahren der vorgesehenen Bodenreform. So hielt ein Landwirt Betriebe mit jeweils nur fünf Hektar für völlig unrentabel, wie im Protokoll festgehalten wurde: Das frißt das Pferd ganz alleine auf. [...] 60 Morgen [15 Hektar; A.B.] kann eine Familie bewirtschaften und sich davon ernähren. Das ist das wenigste, was einer haben muß. (Zwischenrufe: 60 Morgen mindestens). Bauer Kessner aus Holzhausen (bei Kyritz) verlangte, die fachliche Qualifikation der Landbewerber zu prüfen. Ein Landarbeiter stimmte zwar Piecks Forderung zu, die Gutsbetriebe zu beschlagnahmen, schlug aber vor, die Aufteilung bis 1946 zu verschieben, um damit auch zurückkehrenden Kriegsgefangenen die Gelegenheit zu geben, eine Neubauernstelle zu übernehmen. Demgegenüber drängte Pieck das Publikum in seinem Schlusswort nochmals, die Bodenreform schon bis Ende Oktober durchzusetzen.[4]

Der KPD-Vorsitzende sicherte den Bauern und Landarbeitern eine ausreichende Ackernahrung und die Hilfe der sowjetischen Besatzungsarmee zu, die aber nur auf Anforderung eingreifen sollte. In der Resolution, die von der KPD vorbereitet worden war, stimmte die Kreisbauernversammlung schließlich dem von Pieck dargelegten Bodenreformkonzept zu. Die Bauern und Landarbeiter unterstützten die Forderung, die Gutsbesitzer zu enteignen. Diese wurden in der Entschließung pauschal als Kriegsschuldige[n] und Leuteschinder stigmatisiert. Zudem erklärte die Resolution die Entschlossenheit der Landbevölkerung, auf freier Scholle, in einem demokratischen Deutschland zu arbeiten. Letztlich sagten die anwesenden Bauern und Landarbeiter zu, alle Kräfte an die Vorbereitung und Durchführung der Bodenreform zu setzen [...]. Allerdings wurde in der Resolution ebenso verlangt: Auch der Gutsbesitzer soll wieder Bauer werden.[5]

Bezeichnenderweise fehlte dieser Satz in der zehn Jahre später gedruckten Fassung der Resolution. Sie wurde im Anschluss an die Rede Piecks in einem Buch mit dem programmatischen Titel »Junkerland in Bauernhand« veröffentlicht. Später sind die bearbeitete Ansprache Piecks und die Entschließung der Kreisbauernversammlung in der DDR in viele Publikationen aufgenommen worden. Insgesamt dienten die Rede Piecks und die vermutlich weitgehend zuvor formulierte Resolution der pseudo-demokratischen Legitimation der Bodenreform. Diesen Zweck hatte die KPD-Führung schon vorab festgelegt, wie die minutiöse Vorbereitung und die gezielte Inszenierung zeigen.

Mit der Parole Junkerland in Bauernhand, die in einen Aufruf des ZK der KPD vom 8. September 1945 aufgenommen und auch in der gesteuerten Presseberichterstattung verbreitet wurde, hatte die Bodenreformpropaganda eine griffige Formel gewonnen, die in Brandenburg – ebenso wie in den anderen Ländern und Provinzen der SBZ – die Bauern nach der Verabschiedung der Bodenreformverordnung für die Provinz verstärkt mobilisieren sollte. Wie aber kam es überhaupt zur Bodenreform? Welche Folgen können festgestellt werden?

Vorbereitung und Durchführung der Bodenreform

Nach dem Stufenkonzept, das Wladimir Iljitsch Lenin im Anschluss an Friedrich Engels für den Zweiten Kongress der Kommunistischen Internationale im Juni 1920 entwarf, sollte die Umwälzung auf dem Lande mit der Enteignung der Gutsbesitzer und der Vergabe ihres Landes an Kleinbauern und Landarbeiter eingeleitet werden. Anschließend war den »Großbauern«, das heißt Landwirten mit mehr als 20 Hektar und abhängig Beschäftigten, ihr Eigentum zu entziehen und schrittweise auch alle anderen Bauernhöfe in Kollektivbetriebe zu überführen. In Deutschland forderte seit 1919 die KPD eine umfassende Bodenreform, mit der das angestrebte »Bündnis« von Arbeitern und Bauern begründet werden sollte.

Unter dem Einfluss dieser ideologisch-politischen Konzeption hatten führende deutsche Kommunisten – darunter der Agrarexperte der Partei, Edwin Hoernle – die Bodenreform 1944/45 in ihrem Moskauer Exil vorbereitet. In der Nacht vom 7. zum 8. Juni 1945 drängte Stalin die KPD-Spitzenfunktionäre Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht und Anton Ackermann in einem Gespräch in Moskau, in der SBZ die Enteignung der Gutsherren und die Umverteilung ihres Besitzes in Angriff zu nehmen. In ihrem Gründungsaufruf bekannte sich die KPD-Führung daraufhin am 11. Juni 1945 ausdrücklich zu einer umfassenden Bodenreform. Sie forderte erstmals öffentlich die Liquidierung des Großgrundbesitzes, der großen Güter der Junker, Grafen und Fürsten und Übergabe ihres ganzen Grund und Bodens sowie des lebenden und toten Inventars an die Provinzial- bzw. Landesverwaltungen zur Zuteilung an die durch den Krieg ruinierten und besitzlos gewordenen Bauern.[6]

Der Beginn der Bodenreform wurde auch in den darauf folgenden Wochen eng mit den Machthabern in Moskau und den Behörden der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) abgestimmt. Nachdem das Zentralkomitee (ZK) der KPD am 20. August 1945 die sächsische Provinzialverwaltung angewiesen hatte, ein Bodenreformgesetz zu erlassen, sprach sich Pieck Ende August im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst eng mit hohen Offizieren wie dem Stellvertretenden Politischen Berater des Chefs der SMAD, Wladimir S. Semjonow, über die Bodenreformkampagne ab. Vom 3. bis zum 10. September veröffentlichten daraufhin alle fünf Landes- und Provinzialverwaltungen in der SBZ entsprechende Verordnungen. Diese wiesen die untergeordneten Behörden an, das Land, das dazugehörige Inventar und die Gebäude der Kriegsverbrecher und führenden Nationalsozialisten sowie aller Gutsbesitzer mit mehr als 100 Hektar zu beschlagnahmen und diese Gruppen entschädigungslos zu enteignen. In den Ländern und Provinzen, in den einzelnen Landkreisen und Gemeinden hatten eigens zu bildende Kommissionen, denen vorrangig Landarbeiter und Kleinbauern angehören sollten, die Verteilung des beschlagnahmten Besitzes zu steuern und zu überwachen. Für Brandenburg unterzeichnete die Provinzialverwaltung am 6. September eine entsprechende Verordnung.

Insgesamt lagen der Bodenreform drei zentrale Ziele zu Grunde. Erstens sollte der Eingriff den politischen Einfluss der KPD auf dem Lande steigern, wo die Partei noch in der Weimarer Republik weithin nur relativ wenige Mitglieder und Wähler gewonnen hatte. Nach der Enteignung und Entmachtung der Junker, die auch in der sozialdemokratischen Landagitation seit dem späten 19. Jahrhundert als Gegner der anvisierten sozialistischen Gesellschaft galten, sollte das konfiszierte Land und die beschlagnahmten Betriebsmittel an Landarbeiter, Kleinbauern und Flüchtlinge aufgeteilt werden. Da von den begünstigten Gruppen eine ausgeprägte Loyalität gegenüber der KPD-Führung erwartet werden konnte, diente die Bodenreform vorrangig der politischen Klientelbildung.

Die Flüchtlinge sollten zweitens Boden erhalten, um sie auf dem Lande anzusiedeln und in den Dörfern zu integrieren. Hier waren die Lebensbedingungen in der Regel erheblich besser als in den weitgehend zerstörten Großstädten, wo Nahrungsmittel, Wohnungen und Arbeitsplätze fehlten.

Drittens hofften die führenden Funktionäre der KPD, mit der Bodenreform die Lebensmittelversorgung sichern zu können. Da der Mechanisierungsgrad der Betriebe während des Zweiten Weltkrieges zurückgegangen war, sollte die Landwirtschaft auf eine arbeitsintensive Produktion im Rahmen einer kleinbetrieblichen Struktur umgestellt werden. Damit war seitens der sowjetischen und deutschen Machthaber die Hoffnung verbunden, die landwirtschaftliche Erzeugung steigern, zumindest aber stabilisieren zu können.

Die Enteignungsgrenze von 100 Hektar, die Stalin anstelle des zunächst vorgesehenen Limits von 50 Hektar anordnete, wurde ohne Rücksicht auf die jeweiligen betriebswirtschaftlichen Bedingungen durchgesetzt. Deshalb erfasste die Bodenreform – so in den Landkreisen West- und Ostprignitz – auch »Sandbauern«, deren Besitz zwar mehr als 100 Hektar umfasste, aber weite Sand- und Ödlandflächen einschloss. Sogar Landempfänger gaben ihre Parzellen zurück, weil sie Enteignete nicht als Junker, sondern als Bauern betrachteten. Auch Ausnahmen von der Entmachtung der Junkerkaste, die pauschal als Träger des Militarismus und Nationalsozialismus diffamiert wurde, wurden nur in den ersten Wochen zugelassen. So erhielten einzelne Gutsbesitzer, die das nationalsozialistische Regime kritisiert hatten – wie Henning von Ribbeck im Landkreis Westhavelland, dessen Vater im Konzentrationslager (KZ) Sachsenhausen gestorben war –, »Resthöfe« mit bis zu 100 Hektar. Vereinzelt konnten sie auch Neubauernhöfe übernehmen. Jedoch wurden andererseits Gutsbesitzer wie Carl-Hans Graf von Hardenberg, der sein Eigentum bereits im September 1944 auf Anordnung der SS verloren hatte und ebenfalls in das KZ Sachsenhausen verbracht worden war, im Herbst 1945 erneut enteignet.

Folgen der Bodenreform

Die Bodenreform führte in der SBZ zu einem tief greifenden Wandel der Wirtschafts- und Sozialstruktur. Bis Anfang 1950 wurden rund 14.000 land- und forstwirtschaftliche Betriebe enteignet, davon etwa 7.100 Gutshöfe mit jeweils mehr als 100 Hektar Land. Insgesamt wurden 35 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche in einen staatlichen Bodenfonds aufgenommen, in dem traditionell gutsherrschaftlich geprägten Land Mecklenburg-Vorpommern sogar 54 Prozent, in der Provinz Mark Brandenburg 41 Prozent. Aus dem Bodenfonds gingen rund 210.000 Neubauernbetriebe hervor, die von Landarbeitern, landlosen Bauern, Flüchtlingen und Vertriebenen übernommen wurden. 350.000 Kleinbauern, Pächter, gewerbliche Arbeiter und Angestellte erhielten kleine Landzulagen. Die Bodenreformkommissionen verteilten 30 Prozent des beschlagnahmten Landes aber nicht an einzelne Empfänger, sondern übereigneten es öffentlichen Körperschaften. Aus diesem Besitz wurden zunächst landeseigene Mustergüter, in den späten vierziger Jahren schließlich die Volkseigenen Güter (VEG) gebildet, die – nach mehrfachen Zusammenschlüssen – bis zum Ende der DDR bestanden.

Insgesamt ging aus der Bodenreform eine kleinbetriebliche Agrarstruktur hervor. So verdoppelten Bauernstellen mit 5 bis 20 Hektar ihren Anteil an der landwirtschaftlichen Nutzfläche bis 1951 nahezu. In diesem Jahr stellten Höfe dieser Größenkategorie in der DDR nahezu 43 Prozent der Agrarbetriebe, und sie umfassten mehr als 58 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche.[7]

Jedoch blieben die Neubauernbetriebe klein; sie durften maximal zehn Hektar umfassen und verfügten noch Anfang 1950 nur über durchschnittlich 8,1 Hektar. Auch war das Verfügungsrecht der Neubauern über ihr Eigentum eingeschränkt, denn ihre Höfe durften nicht verkauft, verpachtet, hypothekarisch belastet oder verpfändet werden. Überdies fehlten den Landempfängern – darunter auch vielen Frauen – Vieh, Maschinen, Geräte und Kenntnisse, die zur Bewirtschaftung der Höfe notwendig waren. Auch wegen der unzureichenden Ausstattung der Neubauern mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden galt 1949 nur ein Drittel der Neubauernstellen als gefestigt. Bis 1951 gab rund ein Viertel der Neubauern ihre Stellen zurück. Sie konnten zwar überwiegend wieder besetzt werden; bei vielen Höfen gelang dies aber nicht, sodass wertvolles Land brach lag. In dieser Lage suchte die 1946 gebildete Sozialistische Einheitspartei mit der Verkündung der Kollektivierung auf ihrer 2. Parteikonferenz einen Befreiungsschlag, der auch den bedrängten Neubauern einen Ausweg bieten sollte.

[1] BArch (SAPMO), NY 4036/684 (Nachlass Wilhelm Pieck), Bl. 19.

[2] Zit. nach: ebd., Bl. 20.

[3] Ebd., Bl. 28.

[4] Ebd., Bl. 30.

[5] Ebd., Bl. 39f. Vgl. Wilhelm Pieck, Junkerland in Bauernhand. Rede zur demokratischen Bodenreform, Kyritz 2. September 1945, Berlin 1955, S. 41.

[6] Hermann Weber (Hrsg.), DDR. Dokumente zur Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik 1945–1985, München 1987, S. 36.

[7] Angaben nach Arnd Bauerkämper, Von der Bodenreform zur Kollektivierung. Zum Wandel der ländlichen Gesellschaft in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands und DDR 1945–1952, in: Hartmut Kaelble/Jürgen Kocka/Hartmut Zwahr (Hrsg.), Sozialgeschichte der DDR, Stuttgart 1994, S. 119–143, hier S. 122; Bernhard Wernet-Tietz, Bauernverband und Bauernpartei. Die VdgB und die DBD 1945-1952. Ein Beitrag zum Wandlungsprozeß des Parteiensystems der SBZ/DDR, Köln 1984, S. 32f.

Abbildung

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Quelle

Wilhelm Pieck, Junkerland in Bauernhand. Rede zur demokratischen Bodenreform, Kyritz, 2. September 1945, Berlin 1955.

Literatur

Arnd Bauerkämper, Ländliche Gesellschaft in der kommunistischen Diktatur. Zwangsmodernisierung und Tradition in Brandenburg 1945–1963, Köln/Weimar/Wien 2002.

Matthias Helle, Nachkriegsjahre in der Provinz. Der brandenburgische Landkreis Zauch-Belzig 1945–1952, Berlin 2011.

Empfohlene Zitierweise

Arnd Bauerkämper, »Junkerland in Bauernhand« – Rede Wilhelm Piecks in Kyritz 1945, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Bodenreform-1945 (zuletzt abgerufen TT.MM.JJJJ). Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.