Das Hamburgische Schuldbuch von 1288

Zusammenfassung

Die im Hamburgischen Schuldbuch seit 1288 registrierten Geschäftsvorgänge geben einerseits Aufschluss über Art und Umfang der Handelsabschlüsse und andererseits über die großräumigen Verbindungen und die wirtschaftspolitischen Beziehungen Hamburgs. Von dort waren mittlerweile, d. h. seit der Mitte des 13. Jahrhunderts, feste Handelsverbindungen auch in das neu erschlossene Hinterland der Mittelmark um Berlin-Cölln, besonders über die Flussschifffahrt, entstanden. Diese Region hatte nun als Produzent von Roggen und Holz sowie Abnehmer von Tuchen aus Flandern und bald auch von Seefischen aus der Ostsee in dem neuen Wirtschaftssystem ihren Platz gefunden. Die Grundlage dafür waren der Anbau von Getreide über den Eigenbedarf hinaus sowie die Produktion von genormtem Bauholz, vor allem von Eichenbrettern und -bohlen, im Berlin-Cöllner Umland und Hinterland. Beide Handelswaren fanden in den bevölkerungsreichen Städten, nachweislich in Hamburg und in Flandern, reißenden Absatz. Die Ausrichtung der Markgrafschaft Brandenburg auf den Hanseraum, die von der Altmark her schon früher (um 1200) eingesetzt hatte, müssen die Bürger der zentralen Mittelmark in ihren Wirtschafts- und Handelsinteressen spätestens seit der Mitte des 13. Jahrhunderts so engagiert verfolgt haben, dass sie etwa 35 Jahre später beim Warenumschlag in Hamburg auffallend hervortreten konnten, was bereits auf eine – zumindest lockere – Zugehörigkeit von Berlin und Cölln zur Hanse in dieser Zeit schließen lässt.

Kontextualisierung

Das Hamburgische Schuldbuch von 1288

Knut Schulz

Anlage, Aussage und Funktion

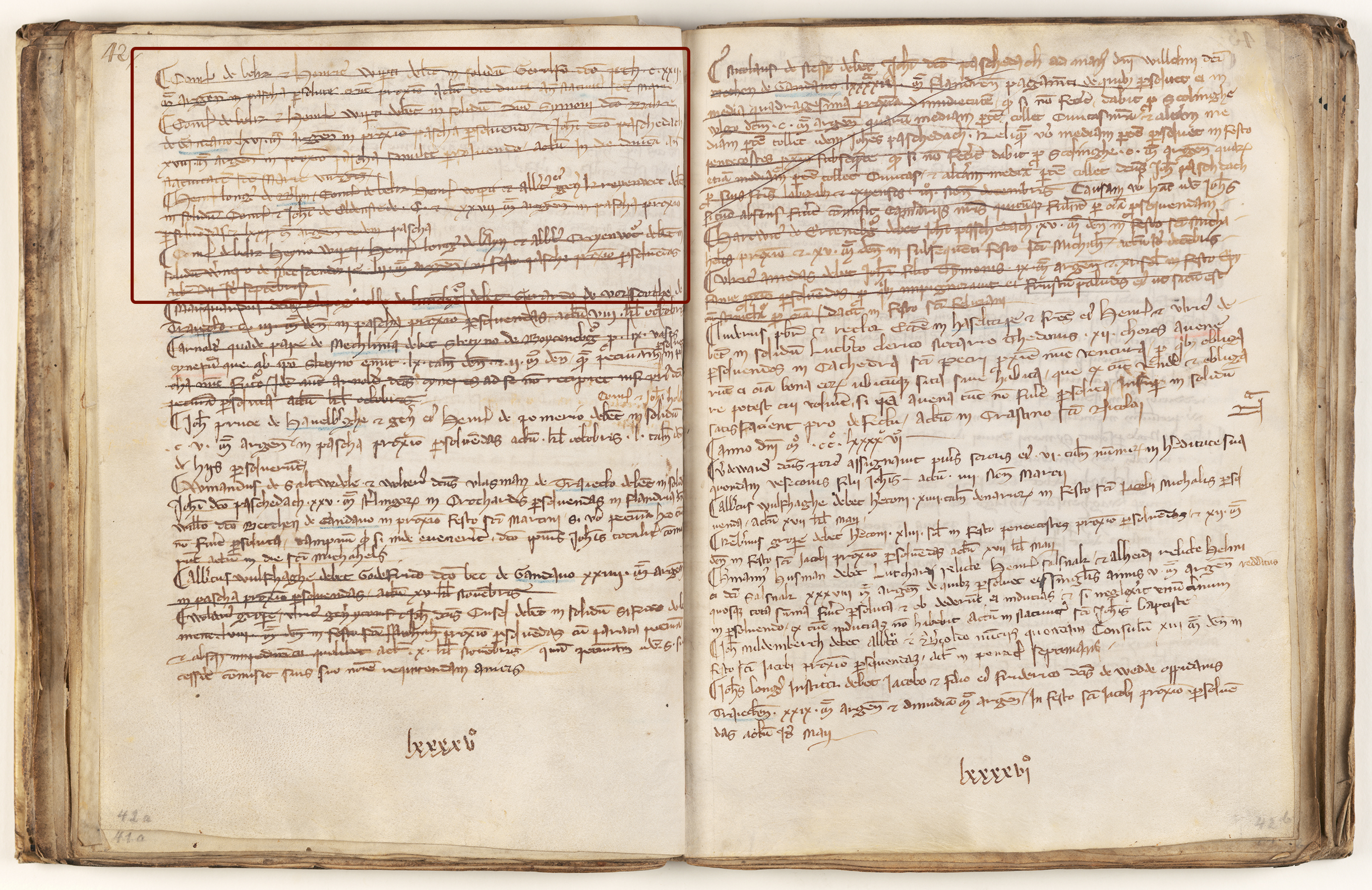

Was vermittelt die als »Hamburgisches Schuldbuch« bekannte Handschrift im Umfang von 78 Pergamentblättern, die sich im Staatsarchiv der Freien und Hansestadt befindet, an Informationen, was macht ihre Bedeutung aus, und zwar speziell für Berlin/Cölln und die Mittelmark? Sie trägt die Aufschrift Liber Pignorum et Pactorum de Anno 1288 bzw. die Bezeichnung Liber Debitorum, wird also als »Buch der Bürgschaften und Vereinbarungen« bzw. als »Buch der Schulden« benannt. Überwiegend wurden Handelsgeschäfte registriert, die noch nicht zum Abschluss gelangt waren, bei denen also ein Schuldner gegenüber seinem Partner als seinem Gläubiger die noch ausstehenden Zahlungen oder Warenlieferungen anerkannte und ihnen termingerecht nachzukommen versprach. Von dieser Möglichkeit der städtischen Notierung wurde verständlicherweise nur dann Gebrauch gemacht, wenn es sich nicht um geringfügige Verzögerungen oder Beträge handelte, sondern Zahlungsfristen vereinbart und/oder Sicherheiten bzw. Bürgen gestellt werden mussten. Bei Marktgeschäften mit Barzahlung oder Warentausch erübrigte sich eine entsprechende Registrierung, wie vermutlich auch zwischen Handelspartnern, die erprobt und vertrauensvoll miteinander verkehrten. Gesicherte statistische Erhebungen lassen sich somit auf dieser Quellenbasis nicht gewinnen, aber angesichts der Zahl von 1271 Einträgen (wenn auch teilweise anderen Inhalts) jedoch aufschlussreiche Anhaltspunkte und Vergleichswerte ermitteln.

Die Registrierung erfolgte auf dem Rathaus vor mindestens zwei Ratsherren; der darüber gefertigte Beleg wurde bald darauf in das Schuldbuch eingetragen und der Eintrag dort durch Streichung gelöscht, sobald die Geschäftspartner oder der Gläubiger bzw. dessen Bevollmächtigter Vollzug meldeten. In oftmals 25 bis 30 Prozent, gelegentlich auch bis zu 50 Prozent der Fälle geschah dies nicht, wofür Wirtschaftskrisen, Todesfälle oder andersartige Absprachen als Ursachen denkbar sind. Diese Art von Kreditabsicherung erfreute sich nur für etwa 20 Jahre, nämlich von 1288 bis etwa 1307/08, großer Beliebtheit, fand dann noch bis 1349 eine Fortschreibung, allerdings mit stark abnehmender Tendenz, während die Eintragung anderer, für die Stadt wichtiger Notizen zunahm, das Schuldbuch also zum Stadtbuch wurde. Die beiden anderen noch erhaltenen Schuldbücher dieser Zeit aus dem Hanseraum erlauben einen Vergleich, nämlich das der Stadt Riga[1] für die Jahre von 1288 bis 1352. Es verzeichnet die Schulden im Wesentlichen nur bis 1313 und besitzt also ähnlichen Charakters wie das Hamburger. Zu nennen ist ferner das Lübecker Niederstadtbuch, ursprünglich angelegt 1277, erhalten jedoch erst von 1325, das bis zum Jahr 1350 zwar noch manche Kredit-, immer häufiger aber Immobiliengeschäfte verzeichnete. Die zunehmende Schriftlichkeit der Kaufleute selbst – etwa Kaufmannsbücher, Korrespondenzen oder Zahlungsbelege – ersetzten mehr und mehr die frühere Form der Absicherung. Aber gerade darin, dass in dieser Quelle die Anfänge einer neuen kaufmännischen Praxis relativ detailliert fassbar werden, liegt die Bedeutung des (von Erich von Lehe mustergültig edierten) Hamburgischen Schuldbuches.

Ältere Zollrechte und Handelsbeziehungen Hamburgs

Allerdings gibt es, gerade was Hamburg und den Niederelberaum mit den weiten Ausstrahlungen nach Flandern und England anbelangt, noch eine hochinteressante ältere Überlieferung, die Heinrich Reincke in seiner berühmt gewordenen Untersuchung über die »Deutschlandfahrt der Flandrer während der hansischen Frühzeit«[2] vorgestellt hat. Es handelt sich um die Präsentation und Auswertung von drei Quellentexten über den Handel, der kurz vor und bald nach der Mitte des 13. Jahrhunderts über Hamburg nach Flandern abgewickelt wurde, nämlich erstens um eine Privilegierung märkischer Kaufleute beim Hamburger Zoll von 1236, ergänzt und bekräftigt 1262, sodann um die Sonderkonditionen, die Aardenburger Kaufleute 1238 beim Schauenburgischen Zoll in Hamburg verliehen und 1262 bestätigt bekamen, und schließlich um die Zollrolle der Schauenburger Grafen von 1262 für ihre Stadt Hamburg. Damit war zwar der allgemeine Rahmen vorgezeichnet, aber erst das Schuldbuch vermittelt dessen Ausgestaltung oder Belebung mit Menschen und konkreten Marktdaten. Vor allem dokumentiert es den Übergang zu einem gesicherten Kredit- und Zahlungsverkehr angesichts eines expandierenden Volumens, sodass darüber eine neue Stufe des Hansehandels sichtbar wird. Denn nun treten die durch den hochmittelalterlichen Landesausbau östlich der Elbe und Oder hinzu gewonnenen und über die Flusswege erschlossenen Räume als wirtschaftliche Produzenten und Warenlieferanten, also als das stabilisierende Gegengewicht des von und nach Hamburg gehenden Seehandels fassbar entgegen, ohne welches das ganze System letztlich nicht funktioniert, der erforderlichen Balance entbehrt hätte.

Das Hamburger Handelssystem und die Markgrafschaft Brandenburg

Im Zentrum des Interesses wird in unserer Analyse die Belieferung des Handelsplatzes Hamburg mit Getreide und »Wagenschott« durch Kaufleute der Mark Brandenburg stehen, wie es auch einst für die Hamburger gestanden zu haben scheint, wenn man die Zahl entsprechender Einträge als Maßstab wählt. Anfangs, also um 1250, hatten dabei wohl die Kaufleute der Altmark aus Stendal und Salzwedel die Nase vorn, die am Einkauf von Tuchen aus Flandern und deren einträglichem Vertrieb interessiert waren, während – vereinfacht gesagt – die Tuchhändler aus Flandern damals noch selbst Handelsfahrten nach Hamburg unternahmen, um das in ihrem Herkunftsgebiet benötigte Getreide und Holz einzukaufen. Insofern haben diese beiden Gruppen von Händlern und Waren zum Aufstieg Hamburgs und zur Expansion der von dort ausgehenden Handelsaktivitäten in den Hanseraum wesentlich beigetragen. Zwar wird verständlicherweise in diesen frühen Zolltarifen noch nicht auf die Mittelmark und Berlin konkret Bezug genommen, aber mit dem Einsetzen des Hamburgischen Schuldbuchs von 1288, also etwa 25 Jahre später, werden dann solche Wirtschaftsbeziehungen, die über die Spree, Havel und Elbe nach Hamburg und darüber hinaus führten, gut erkennbar, waren also mittlerweile erprobt und verankert. Der zeitliche Abstand zu der ersten Erwähnung von Berlin und Cölln in den Jahren 1244 und 1237 ist somit gering und unterstützt die Einschätzung, dass die Doppelstadt von vornherein den Charakter einer Bürger- und Handelsstadt aufwies, im Unterschied zu Spandau und Köpenick als befestigten Anlagen mit militärischer Funktion.

Belege des Schuldbuchs für Handelsbeziehungen mit Berlin/Cölln

Die deshalb hochgeschätzte Hamburger Quelle bietet zahlreiche und vielfältige Angaben, um diese allgemeineren Erwägungen mit Details zu füllen. Richten wir erst einmal den Blick auf die räumlichen Bezüge, also die Ausdehnung und Schwerpunkte der »Handelsprovinzen«, wie sie der Herausgeber Erich von Lehe einleitend nennt: Zum einen »Flandern und Seeland, dann Holland mit Friesland an der Zuidersee, als dritte das märkische Gebiet an der Mittelelbe und ihren Nebenflüssen«, besonders der Havel, wie hier zu ergänzen wäre, »und als vierte die Hamburg benachbarte Landschaft an der Niederelbe in Niedersachsen und Holstein mit Lüneburg, Lübeck und Bremen«.[3] In eine anschauliche Hierarchie gebracht erscheinen die Handelsrichtungen, wenn man die mehr als zehnmal im Schuldbuch genannten Ortsnamen auflistet. Einsamer Spitzenreiter ist Gent als größter Tuchproduzent in Flandern an der Schelde mit 76 Nennungen, gefolgt von Utrecht mit 30 Belegen. Dann liegen fast gleichauf Lüneburg mit 29, Berlin und Cölln an der Spree mit 25, ebenso Bremen mit 25 und Lübeck mit 23 Notierungen. Schließlich sind noch Havelberg und Groningen mit zwölf bzw. zehn Belegen zu nennen. Darüber hinaus reichen die Ortsnamen von Ypern und St. Omer im Westen, Kiel im Norden, Riga im Nordosten sowie Spremberg in der Niederlausitz im Südosten und die Städte des Harzvorlandes im Süden. Diese Zahlen erfassen allerdings nur die namentlichen Erwähnungen der Städte, lassen sich jedoch, wie im Fall von Berlin verdrei- oder vervierfachen, wenn man die Belege des Schuldbuches hinzurechnet, in denen man bei der Nennung der Geschäftspartner auf die Herkunftsangabe verzichtet hat, die aber aus anderen Einträgen bekannt ist.

Greifen wir für die Handelsbeziehungen von Berliner Kaufleuten, die häufig, ja fast regelmäßig den Hamburger Markt aufsuchten, ein recht anschauliches Beispiel vom 20. April 1295 (Nr. 666) heraus, das in moderner Übersetzung folgenden Wortlaut hat: »Konrad von Beelitz und Heinrich Wiperti sowie Albert Kreyenvoet [Krähenfuß?], deren Schwager, schulden zu gesamter Hand dem Gerolf gen. Pot [aus Gent] 343 ½ Mark Silber für 52 Tuche [Tuchballen], von denen man 30 Mark Silber bereits bezahlt hat. Für die Restsumme liefern sie ihm [= dem Gläubiger] 60 Zentenen [Hunderter-Einheiten] wagenscot [zu Brettern gesägtes Eichenholz], ein jedes Hundert zu 30 Schillingen berechnet, womit die Gesamtsumme bis zum 24. Juni 1295 beglichen sein soll«. So muss es auch geschehen sein, denn der Eintrag im Schuldbuch ist gestrichen, also abgeschlossen worden. Demnach hatte sich eine Gruppe Berliner Kaufleute, die über ihre Ehefrauen miteinander verwandtschaftlich verbunden waren, zu einem für damalige Verhältnisse »großen« Handelsgeschäft zusammengeschlossen, um 52 Tuchballen Genter Herkunft und Qualität in Hamburg zu erwerben und vermutlich in ihrer Herkunftsregion – ausgestattet mit dem Privileg des Gewandschnitts, des Vertriebs en détail – in kleinen Einheiten zu verkaufen. Es handelt sich um den größten Posten von Tuchballen, der aus Flandern überhaupt importiert und im Hamburgischen Schuldbuch registriert worden ist. Aus der daran beteiligten Gruppe Berliner Kaufleute ragt Konrad von Beelitz zusätzlich auch dadurch heraus, dass seine große, figürlich gestaltete Grabplatte von 1308, ursprünglich im Franziskanerkloster, als ältestes und singuläres Zeugnis dieser Art bis zum Zweiten Weltkrieg erhalten geblieben war. Er war 1295 an weiteren vier über Hamburg abgewickelten Geschäften zusammen mit anderen Berliner Kaufleuten beteiligt:

1. 1295 Sept. 4 – »Konrad von Beelitz und Heinrich Wiperti schulden gemeinschaftlich Gerolf gen. Poth [aus Gent] 122 Mark Silber zahlbar am nächsten Ostertermin« [1296 März 25] – Nr. 700.

2. 1295 Sept. 4 – »Konrad von Beelitz und Heinrich Wiperti schulden gemeinschaftlich Herrn Symon gen. Bake aus Gent 66 Mark Silber zum nächsten Ostertermin, ebenso dem Johannes Paschedach 18 Mark Silber« – Nr. 701.

3. 1295 Sept. – »Heinrich Lange von Berlyn, Konrad von Beelitz, Heinrich Wiperti und Albert Kreyenvoet, ihr Schwager, schulden gemeinsam Konrad und Johannes von Oldenstede 127 Mark Silber zum nächsten Ostertermin und ebenfalls zu Ostern weitere 70 ½ Mark Silber« – Nr. 702.

4. 1295 Sept. 8 – »Konrad von Beelitz, Heyno Wiperti, Heinrich Lange von Berlyn und Albert Creyenvoet schulden gemeinsam dem Werner von Metscendorpe 52 Mark Silber zum nächsten Ostertermin« – Nr. 703.

Bei dieser Gruppe Berliner Kaufleute, die übrigens schon gut fassbar seit 1290 (vgl. Nr. 254, 356 …) mit Gent und Utrecht über den Hamburger Markt Handelsbeziehungen unterhielten, ist nur einmal, nämlich in dem hier vorangestellten Beleg (Nr. 666) vom 20. April 1295 von einer Handelsware, nämlich dem sogenannten »Wagenschott«, die Rede, die sie ihrerseits lieferten. Ansonsten werden nur terminierte Geldzahlungen genannt, was zum Teil auf eine vereinfachte Eintragung hindeuten mag, aber durchaus auch mit dem Ankauf von Tuchballen aus Flandern gegen Barzahlung zu erklären sein könnte. Insgesamt ist die Nennung von Art, Menge und Preis der übergebenen Waren verhältnismäßig selten und zudem rückläufig, also zunehmend nur noch der Geldbetrag verzeichnet.

»Wagenschott« und Roggen aus Berlin

Eine gewisse Ausnahme von dieser Regel stellt das schon erwähnte »Wagenschott« dar, jedenfalls für eine bestimmte Phase, zusammen mit dem Getreide; beides Artikel, die das Berliner Herkunftsgebiet in seiner speziellen Bedeutung für Hamburg, Flandern und den Hansehandel in diesem Raum hervortreten lassen.

In einem Kaufvertrag vom 2. Oktober 1288 (Nr. 102) verpflichteten sich Petrus von Spremberg und Tippo von Havelberg, bis Ostern 1289 für zwei Fässer Rotwein 900 Eichenbretter nach Hamburg zu liefern, und zwar von der Oder (de Odera). Die mit der Angabe »Oder« bezeichnete Herkunftsregion ist mit dem Ortsnamen »Spremberg« in der Niederlausitz südlich von Cottbus möglicherweise in Beziehung zu setzen. In dieser Frage gibt eine Urkunde vom 28. September 1298 genauere Auskunft. Danach erwarben der Rat und die Gemeinde der Stadt Berlin von Markgraf Otto IV. für 220 Talente den markgräflichen Zoll von Köpenick, der von den herabgeführten Holztransporten, die Vlöte (Holzflösse) genannt wurden, und von dem Schiffsverkehr zwischen Köpenick und dem Berlin/Cöllner Mühlendamm erhoben wurden. Die bei Köpenick zusammentreffenden Wasserwege von Oberspree, Dahme und Müggelsee hatten mittlerweile für Berlin so sehr an Bedeutung gewonnen, dass die Stadt die hohe Kaufsumme dafür aufbrachte. Ob die angeschwemmten Eichenstämme sogleich in der Sägemühle am Mühlendamm, der durch den Stau mit zureichender Wasserkraft versorgt war, zu »Wagenschott« geschnitten werden konnten, ist denkbar, aber nicht belegt.

Zwei Kaufleute taten sich im Holzhandel mit Hamburg besonders hervor, einer aus Cölln und der andere aus Berlin. Der oben genannte Tippo von Havelberg dürfte angesichts des ansonsten ungebräuchlichen Namens und seiner vielfachen Nennung beim Verkauf von »Wagenschott« mit Tippo von Cölln identisch, also von Havelberg nach Cölln umgesiedelt sein, wo er nun den Beinamen Crumvoet (Krummfuß?) führte. Als solcher schloss er mehrere Geschäfte mit Hamburger Kaufherren ab, teilweise über seinen dort präsenten Handlungsdiener, und lieferte in wachsendem Umfang den begehrten »Wagenschott« in der Größenordnung von 4.800, 4.900 und 8.000 Hölzern nach Hamburg (Nr. 194, 230, 268). Er ging dann mit wechselnden Partnern zu kreditfinanzierten Handelsgeschäften über (Nr. 370, 376, 449). Sein Berliner Kollege in diesem Geschäftszweig war Thideke von Hameln, der mit den hervorragenden Hamburger Kauf- und Ratsherren Winand und Johannes Miles, gelegentlich auch von Gardelegen oder Salzwedel genannt, lebhafte Beziehungen unterhielt und diese mit 8.400, 1.800 oder 2.400 »Wagenschott« versorgte. Wie erfolgreich die Hamburger Handelsbeziehungen des Thilo de Hamelen civis de Berlin letztlich waren, zeigt ein Eintrag von 1308 (Nr. 1057), wonach er dort eine der höchsten Zahlungen, die im Schuldbuch verzeichnet sind, nämlich 480 Pfund, empfing und noch 1311 in Flandern kaufmännisch tätig war (Nr. 1264). Schließlich findet in diesem Zusammenhang noch Johannes von Rode aus Lenzen, bald auch in Berlin ansässig, Erwähnung, der allein im Jahr 1289 14.000 und mit einem Partner im Jahr darauf nochmals 13.500 »Wagenschott«-Bretter nach Hamburg brachte (Nr. 231, 232, 302, 305). Interessant ist dabei die Kooperation mit Hermann Mucke/Mocke (Nr. 279), der seine Holztransporte auf seinem eigenen Prahm durchführte, den er mehrfach als Sicherheit einsetzte. Entsprechend wurde der Zahlungstermin gewählt: nämlich die erste Fahrt nach dem Ende der Wintersaison.

Was hatte es nun mit diesen umfangreichen Lieferungen von »Wagenschott« auf sich, eine der wenigen Waren, die vielfach unter diesem Begriff und mit Mengen- und Preisangaben im Schuldbuch erfasst werden, fast nur noch vergleichbar mit dem Getreide? Allein »im Jahr 1290 sind nach den Angaben von 50 Schuldverträgen 580 Hundert Hölzer«, also 58.000 »Wagenschott«, wie der Herausgeber Erich von Lehe ermittelt hat, im Schuldbuch verzeichnet worden. Er stellte dabei einen Zusammenhang mit dem Hamburger Stadtbrand von 1284 und dem Wiederaufbau der Wohnhäuser, dem Neubau des Rathauses, dem Export (zum Beispiel nach Gent) und dem Bedarf beim Schiffbau her,[4] wenn auch für letzteren die gesondert erwähnten cocghebredere (Koggenbretter) noch wichtiger gewesen sein dürften. Natürlich ist dabei auch an den Ausbau des Hafens und vor allem an den hohen Bedarf von Tonnenholz zur Herstellung von Transportfässern für fast alle Arten von Waren. Aus Hamburger Sicht im zunehmenden Maße an Bierfässer zu denken, um darin den bald wichtigsten Exportartikel der Elbestadt nach Friesland, Holland und Flandern zu verschiffen.

Noch mehr Aufmerksamkeit verdient allerdings die Belieferung Hamburgs mit Getreide, vor allem mit dem unter dem Begriff siligo geführten Roggen, der im Hamburgischen Schuldbuch von Anfang an mit Berlin in Verbindung gebracht wird. Dem Geschäftsvolumen nach steht ein Lieferungsvertrag, den Markgraf Otto IV. von Brandenburg zur Tilgung eines Kredits, den er bei drei namentlich genannten Hamburger Kaufleuten aufgenommen und nun zum größeren Teil in Form von Getreide zu tilgen versprach, allen anderen Umsätzen dieser Art in Hamburg voran. Es handelt sich um eine von den Dominikanern ausgestellte Urkunde vom 23. August 1285, also knapp drei Jahre vor dem Einsetzen des Schuldbuchs. Darin verpflichtete sich der Markgraf, 300 Wispel Roggen, also etwa 6.000 Zentner,[6] und 157 ½ Mark Silber Brandenburger Währung sowie als (Versäumnis-)Zins zusätzlich 32 Wispel und 18 Mark Silber bis zum 11. November des Jahres zu entrichten, andernfalls mit seinen Rittern Einlager in Magdeburg, Stendal oder Tangermünde zu nehmen.

Im Hamburgischen Schuldbuch tritt als Vermittler dieser offensichtlich stark nachgefragten Ware anfangs vor allem Volkin/Volcolf de Kilo hervor, Eigentümer des steinernen Hauses in der Hamburger Reichenstrasse (in Cremon), der 1288/89 erst 43, dann 60 und nochmals 26 Wispel Roggen de Berlin oder que dicitur de Berlyn zur Tilgung von Krediten zu liefern versprach (Nr. 76, 95, 178), wie es auch geschah. Diese insgesamt etwa 2.500 Zentner sind wohl nicht nur in Hamburg verbraucht worden, sondern zum Teil auch in den Handel nach Flandern gelangt. Nach einer vom Herausgeber dem Schuldbuch vorangestellten Tabelle schwankte der Preis für einen Wispel zwischen 21 und 66 Schillingen, war also stark von den Ernteergebnissen abhängig und konnte somit leicht zu Versorgungsengpässen führen. Dies war Mitte der 1290er Jahre der Fall und erreichte in den Jahren 1313 bis 1319 mit der Zuspitzung von 1315 bis 1317 einen schrecklichen Höhepunkt mit einer großen Hungersnot und vielen Todesopfern.[6] Mit dem Abklingen dieser Krise erteilte der Markgraf das Privileg, dass auch die »armen Bürger« (pauperes cives) mit ihrem Getreide – ebenso wie die reichen – von Berlin aus mit dem Schiff (navigando) nach Hamburg und in die anderen Städte Handel treiben dürften. Schon das Schuldbuch bietet für eine Beteiligung auch kleinerer Gewerbetreibender am Getreide- und Mehlhandel in Hamburg Belege, so etwa für Petrus de Berlyn, ein Müller (molendinarius), dem gegenüber zwei Hamburger Rats- und Handelsherren, Johannes Fransoyser und Werner Metzendorp, im März 1293 (Nr. 501 und 502) mit Zahlungsverpflichtungen in Höhe von jeweils 57 Pfund verzeichnet sind, wofür im ersten Fall der Bäcker Heydenreich mithaftete. Damit wird unterstrichen, dass das Getreide aus dem Berliner Raum längst zu einem wichtigen und begehrten Exportgut geworden war, wie es genauer erst 1375 dem Landbuch Karls IV. mit den umfangreichen Besitzungen und Einkünften der Berliner und Cöllner Bürger auf dem Lande, besonders auf dem Barnim und Teltow, zu entnehmen ist.

Bewertung

Der durch das Hamburgische Schuldbuch vermittelte Eindruck, dass die Handelsbeziehungen mit Berlin/Cölln und seines Umlandes für Hamburg in dieser Zeit von vorrangiger Bedeutung gewesen sind, unterliegt sicherlich nicht der Gefahr einer Überbewertung. Denn an weiteren Ortsnamen der Markgrafschaft finden überhaupt nur noch Havelberg (zwölf), Werben an der Havel (acht), Lenzen (fünf) und Osterburg (fünf) mehrfach Erwähnung, während etwa Brandenburg, Stendal oder Salzwedel deutlich darunter liegen. Sie alle sind in der Regel nur mit bescheidenen Geschäftsabschlüssen und ohne spezielle Waren im Schuldbuch verzeichnet. Was den Hamburger Handel in dieser Zeit stark machte, das waren vorrangig Roggen und »Wagenschott«. Und darauf hatte man sich offensichtlich in Berlin/Cölln spezialisiert, und zwar beginnend mit der Anlieferung des Getreides bzw. der marktgerechten, standardisierten Herstellung des »Wagenschotts«, über den Transport auf dem Wasserweg, bis hin zu stabilen Beziehungen zu den Handelspartnern in Hamburg und darüber hinaus.

[1] Hermann Hildebrand (Hrsg.), Das rigische Schuldbuch (1288–1352), St. Petersburg 1872.

[2] Heinrich Reincke, Die Deutschlandfahrt der Flandrer während der hansischen Frühzeit, in: Hansische Geschichtsblätter 67/68 (1942/43), S. 51–164.

[3] Erich von Lehe (Bearb.), Das hamburgische Schuldbuch von 1288 (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Hamburg, Bd. IV), Hamburg 1956, S. 14.

[4] Ebd., S. 33.

[5] Die Umrechnung in moderne Maße ist problematisch und dient nur als Orientierungshilfe. Ein Wispel umfasste 24 Scheffel und beinhaltete als Hohlmaß in Norddeutschland 11–16,5 Hektoliter Getreide (in Sachsen 25 Hektoliter). Die Vereinheitlichung und Umstellung auf eine Gewichtseinheit nach 1871 hatte zum Ergebnis, dass ein Wispel einer Tonne oder 20 Zentnern (= 1.000 Kilogramm) entsprach.

[6] Klaus Richter, Untersuchungen zur Hamburger Wirtschafts- und Sozialgeschichte um 1300 unter besonderer Berücksichtigung der städtischen Rentengeschäfte 1291-1330, Hamburg 1971, S. 79–82.

Übersetzung

Übersetzung (Knut Schulz)

1. 1295 Sept. 4 – »Konrad von Beelitz und Heinrich Wiperti schulden gemeinschaftlich Gerolf gen. Poth [aus Gent] 122 Mark Silber zahlbar am nächsten Ostertermin« [1296 März 25] – Nr. 700.

2. 1295 Sept. 4 – »Konrad von Beelitz und Heinrich Wiperti schulden gemeinschaftlich Herrn Symon gen. Bake aus Gent 66 Mark Silber zum nächsten Ostertermin, ebenso dem Johannes Paschedach 18 Mark Silber« – Nr. 701.

3. 1295 Sept. – »Heinrich Lange von Berlyn, Konrad von Beelitz, Heinrich Wiperti und Albert Kreyenvoet, ihr Schwager, schulden gemeinsam Konrad und Johannes von Oldenstede 127 Mark Silber zum nächsten Ostertermin und ebenfalls zu Ostern weitere 70 ½ Mark Silber« – Nr. 702.

4. 1295 Sept. 8 – »Konrad von Beelitz, Heyno Wiperti, Heinrich Lange von Berlyn und Albert Creyenvoet schulden gemeinsam dem Werner von Metscendorpe 52 Mark Silber zum nächsten Ostertermin« – Nr. 703.

Edition

Auszug aus: Erich von Lehe (Bearb.), Das hamburgische Schuldbuch von 1288 (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg, Bd. IV), Hamburg 1956, S. 90.

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Editionen

Erich von Lehe (Bearb.), Das hamburgische Schuldbuch von 1288 (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg, Bd. IV), Hamburg 1956.

Johann Martin Lappenberg (Hrsg.), Hamburgisches Urkundenbuch, Bd. 1: 786–1300, Hamburg 1842.

Literatur

Richard Boschan, Der Handel Hamburgs mit der Mark Brandenburg bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts, Berlin 1907.

Sascha Bütow, Straßen im Fluss. Schifffahrt, Flussnutzung und der lange Wandel der Verkehrsinfrastruktur in der Mark Brandenburg und der Niederlausitz vom 13. bis zum 16. Jahrhundert, Berlin 2015.

Laurenz Demps u. a., Geschichte Berlins von den Anfängen bis 1945, Berlin 1987.

Karl Koppmann, Das Hamburgische Schuldbuch von 1288, in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte, NF 3 (1875), S. 482–516.

Eckhard Müller-Mertens, Berlin und die Hanse, in: Hansische Geschichtsblätter 80 (1962), S. 1–25.

Ders., Untersuchungen zur Geschichte der brandenburgischen Städte im Mittelalter, Teil IV, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe 6 (1956/57), S. 1–28.

Heinrich Reincke, Die Deutschlandfahrt der Flandrer während der hansischen Frühzeit, in: Hansische Geschichtsblätter 67/68 (1942/43), S. 51–164.

Klaus Richter, Untersuchungen zur Hamburger Wirtschafts- und Sozialgeschichte um 1300 unter besonderer Berücksichtigung der städtischen Rentengeschäfte 1291–1330, Hamburg 1971.

Winfried Schich, Das mittelalterliche Berlin (1237–1411), in: Wolfgang Ribbe (Hrsg.), Geschichte Berlins, Bd. 1, 3. Aufl., Berlin 2002, S. 137–248.

Empfohlene Zitierweise

Knut Schulz, Das Hamburgische Schuldbuch von 1288, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Hamburgisches-Schuldbuch-1288 (zuletzt abgerufen TT.MM.JJJJ). Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.