Die Gründungsurkunde für Landsberg an der Warthe von 1257

Zusammenfassung

Die Gründungsurkunde Markgraf Johanns I. für seine Stadt Neu-Landsberg von 1257 bietet ein Beispiel für die wirtschaftliche und politische Bedeutung der Errichtung einer Bürgerstadt für den planvollen modernen Landesausbau im Sinne der Zeit. Die Verleihung des Brandenburger Rechts, mit dem die persönlichen Freiheitsrechte, das Besitzrecht der freien Erbleihe und eine freie städtische Gemeindeverfassung gewährt wurden, sowie die Steuerfreiheit für gut zehn Jahre sollten ebenso wie die Zusicherung des Markgrafen, anfangs selbst für die Befestigung der Stadt zu sorgen, möglichst bald Siedler zur Niederlassung anregen. Der Markgraf hatte – wie andere Herrschaftsträger der Zeit – die freie Entfaltung des Wirtschaftslebens für den erfolgreichen Ausbau des Landes erkannt. Die Gründung der Stadt war mit dem Ausbau der ländlichen Besiedlung, das heißt mit der Errichtung größerer Kirchdörfer und der Vermessung der Wirtschaftsflächen (Hufen), verbunden. Auch die Stadt wurde mit Hufen ausgestattet, um ihre Bewohnerzahl zu erhöhen und ihre Wirtschafts- und Wehrkraft zu stärken. Die Stadt mit ihrer freien Gemeinde fungierte als bürgerliche »Großburg« und ersetzte damit die herrschaftliche Burg mit einer speziellen Besatzung. Sie war das moderne Element zur Erfassung und zum Ausbau des Landes im hohen Mittelalter.

Kontextualisierung

Die Gründungsurkunde Markgraf Johanns I. von Brandenburg für Landsberg an der Warthe (Gorzów Wielkopolski) von 1257

Winfried Schich

Zum Inhalt der Urkunde

Markgraf Johann beauftragte am 2. Juli 1257 seinen Getreuen Albert von Luge, seine Stadt Neu-Landsberg zu erbauen.[1] Albert erhielt für seine Tätigkeit ein Drittel aller herrschaftlichen Einkünfte zugesprochen. Dies galt zunächst für die Grundzinse von den Grundstücken innerhalb der Stadt, auf denen die individuellen Wohn- und Wirtschaftsgebäude zu errichten waren, wie von den Hufen, die in der städtischen Gemarkung vermessen werden sollten. Landsberg erhielt 104 Acker- und 50 Weidehufen; vier Hufen bildeten die übliche Ausstattung für die lokale Pfarrkirche, deren Bau als selbstverständlich vorausgesetzt wurde. Der Besitzer einer beackerten Hufe in Landsberg schuldete dem Markgrafen einen jährlichen Zins von einem halben Vierdung Brandenburger Münze, das heißt eine achtel Mark. Die Abgaben wurden allerdings erst nach Ablauf von zehn Freijahren fällig, gerechnet vom nächsten Martinsfest (11. November 1257) an. In diesem vergleichsweise großzügig bemessenen Zeitraum sollten sich die Bewohner dem Aufbau der neuen Stadt möglichst wenig belastet widmen können.[2] Die Freijahre galten auch für die Entrichtung von Zöllen und für die Ablieferung des herrschaftlichen Anteils an den Einnahmen von den Marktgebäuden. Letztere sollten in dieser Zeit in Gänze an die Stadt fallen, danach standen dem Markgrafen von jedem Stand zwei Pfennige, dem Lokator ein Pfennig zu. Das Übrige erhielt die Stadt.

Anders als vier Jahre zuvor in Frankfurt (Oder) stand in Landsberg allem Anschein nach eine kapitalkräftige Bürgerschaft nicht zur Verfügung.[3] Deshalb übernahm der Markgraf selbst die Verantwortung für den Schutz der Stadt. Er versprach, diese bis zum Martinsfest, also innerhalb von gut vier Monaten, zunächst mit einer vorläufigen Umwehrung und später mit einer stärkeren dauerhaften Befestigung zu sichern. Der provisorische Schutz sollte aus Planken und Riegeln (Querbalken) gebildet werden. Auch die dauerhafte Befestigung bestand in diesem Raum zu der Zeit üblicherweise noch nicht aus Stein, sondern aus Wällen, Palisaden und Gräben; eine solche konnte in Frankfurt (Oder) archäologisch ermittelt werden.[4]

Nach dem Ablauf der Freijahre sollten die Landsberger das »Brandenburger Recht« genießen und Zoll wie die Bürger von Brandenburg entrichten. Damit erhielten die Bewohner der Stadt persönliche Freiheit, den Besitz von Hofstätten und Hufen nach dem Recht der freien Erbleihe, die Möglichkeit der freien wirtschaftlichen Betätigung und als Gemeinde die Freiheit zur eigenständigen Regelung ihrer Angelegenheiten, namentlich von Handel und Gewerbe. Schon im vorliegenden Privileg wird das Vorhandensein einer Stadtkasse und damit auch eines Gemeindeorgans vorausgesetzt. Allen gemeinsam war das Recht auf Fischfang im Fluss Warthe (in aqua Netze) eine halbe Meile aufwärts und eine Meile abwärts. Die heutige Warthe wurde zu der Zeit von der Einmündung der Netze bis zur Oder ebenfalls als Netze bezeichnet. Die vom Markgrafen gewährten Freiheitsrechte sollten ebenso wie die Steuerfreijahre einen Anreiz für die Niederlassung von Siedlern in der neuen Stadt bieten.

Der Lokator erhielt ferner in seiner Eigenschaft als Stadtschultheiß ein Drittel der dem Markgrafen zustehenden Gerichtseinkünfte. Zusätzlich übertrug ihm dieser ein Drittel des Ertrages von den Mühlen, die innerhalb der städtischen Grenzen und Äcker am Fließ Kladow errichtet werden würden, das bei Landsberg in die Warthe mündet. Schließlich übergab er ihm noch 64 Hufen zu Lehen, zusammen mit der Vollmacht, dort Mühlen anzulegen, von denen ihm sämtliche Erträge allein, ohne Anteil des Markgrafen, zustanden.

Die letzten Bestimmungen machen deutlich, dass die Gründung von Landsberg nicht eine isolierte Aktion war, sondern dass mit ihr der »moderne« Landesausbau im ländlichen Bereich verbunden war.[5] Dazu gehörte die Anlage neuer Kirchdörfer mit in Hufen vermessener Wirtschaftsfläche (häufig 64 Hufen) überwiegend für den Getreideanbau und die Errichtung von Wassermühlen für die Verarbeitung des Getreides, des Hauptnahrungsmittels der Zeit. Die Integration des agrarischen Elements in die Stadt selbst sollte deren Wirtschafts- und Wehrkraft steigern. Die Ausstattung mit einer größeren Zahl von Hufen hatte das Ziel, ihre Wirtschaftsgrundlage über Handel und Handwerk hinaus zu erweitern. Die fertige Stadt sollte eine bürgerliche »Großburg« bilden, deren Bewohner im Stande waren, die Befestigungsanlagen künftig selbst zu bauen, zu unterhalten und zu verteidigten. Auf diese Weise wurde eine herrschaftliche Burg mit einer speziellen Besatzung entbehrlich. Der agrarische Wirtschaftssektor verfügte auch über die Wagen, die bei Bau- und Verteidigungsmaßnahmen für den Transport vor allem von Steinen (auch als Wurfgeschosse) benötigt wurden.

Die Gründung der Stadt Neu-Landsberg war der Urkunde zufolge eine maßgeblich herrschaftliche Angelegenheit, das heißt eine des markgräflichen Stadtherrn und seines »getreuen« Lokators, der den Aufbau und die Besetzung der Stadt leitete. Eine vorangehende stadtartige Siedlung ist im Unterschied zu der vier Jahre zuvor erfolgten Privilegierung von Frankfurt (Oder) durch denselben Markgrafen aus dem Wortlaut der Urkunde nicht erschließbar.[6] Das verliehene Stadtrecht wird unmittelbar von Brandenburg an der Havel, dem inzwischen obersten Stadtrechtsvorort in der Mark Brandenburg, abgeleitet, ohne dass ein unmittelbares Vorbild dazwischen geschaltet wird wie Berlin im Fall Frankfurt.[7] Der Berliner Schultheiß war bei der Ausstellung der Frankfurter Urkunde anwesend. In der vorliegenden Urkunde werden nur markgräfliche Ritter als Zeugen namentlich aufgeführt.

Schließlich weist auch der für die Warthestadt neu gewählte Ortsname – ohne Berücksichtigung eines vorliegenden Namens – auf die Funktion als herrschaftlicher Landeshauptort hin. Als solcher, anfangs als Burgenname, war der Name im deutschen Sprachraum seit dem 12. Jahrhundert weit verbreitet.[8] Neu-Landsberg war, nach Alt-Landsberg im östlichen Barnim, die zweite Stadt mit diesem Namen im askanischen Herrschaftsbereich.

Das Vordringen der brandenburgischen Markgrafen über die Oder und die Gründung der Stadt Landsberg an der Warthe

Das Gebiet beiderseits der Warthe war vor der Mitte des 13. Jahrhunderts zwischen dem pommerschen Herzog und den polnischen Herzögen von Großpolen und Schlesien umstritten.[9] Von herausragender Bedeutung in diesem Raum war die am Zusammenfluss von Warthe und Netze strategisch günstig gelegene starke Burg Zantoch (Santok), der Mittelpunkt einer Kastellanei des großpolnischen Herzogs. Bald erhoben auch die brandenburgischen Markgrafen Ansprüche auf das umstrittene Land an der Warthe. Es kam zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Brandenburgern und Polen, über die Einzelheiten nicht bekannt sind. Wir erfahren aus der schriftlichen Überlieferung lediglich, dass 1255 zur Bekräftigung des Friedens zwischen den beiden Parteien die Heirat zwischen Markgraf Johanns I. Sohn Konrad und Herzog Przemys?aws Tochter Constantia verabredet wurde.[10] Die Heirat erfolgte 1260 in Zantoch, Constantia brachte die Kastellanei Zantoch (ohne die Burg) als Heiratsgut in die Ehe ein. In der Zwischenzeit hatte Markgraf Johann vollendete Tatsachen geschaffen und in einer Entfernung von etwa elf Kilometern unterhalb von Zantoch an der Warthe die Stadt Neu-Landsberg gegründet. Er wählte den Standort nicht etwa deswegen, weil er über Zantoch noch nicht selbst verfügen konnte, sondern weil dieser Platz vor allem für die der Stadt zugedachten wirtschaftlichen Funktionen vorzüglich geeignet war, jedenfalls weit besser als die Burg Zantoch in ihrer Schutzlage.

Im Umkreis der späteren Stadt Landsberg bezeugt eine Fülle von archäologischen Funden eine dichte Besiedlung beiderseits der Warthe bereits in der Zeit vor der Stadtgründung.[11] Die schriftliche Überlieferung bietet mit der Niederlassung von Zisterziensern in der Nachbarschaft ein zusätzliches Indiz für die zunehmende Bedeutung des Wartheübergangs und der Warthe selbst für den Handelsverkehr. Dies gilt auf der Nordseite (seit 1237) für die Grangie Zanzin (Santocko), einen Wirtschaftshof unter Leitung von Zisterziensern aus dem pommerschen Kloster Kolbatz (Ko?bacz), und mehr noch auf der anderen Seite unmittelbar gegenüber der späteren Stadt für die Kuhburg (Krowi gród, heute Gorzów-Zakanale/Siedlce), einen befestigten Wirtschaftshof, den die großpolnische Zisterze Paradies (Parady?) bei dem 1252 erworbenen Dorf Kernein (Karnin) errichtet hatte.[12] Das Kloster war um 1230 etwa 50 Kilometer weiter südwärts gegründet und mit Mönchen aus dem brandenburgischen Lehnin besetzt worden. Die gegenüber Zantoch günstigere Verkehrslage wurde allem Anschein nach schon vor der Gründung von Landsberg genutzt.

Nördlich von Landsberg erstreckt sich eine Hochfläche mit Moränenböden, die für den Anbau des Brotgetreides Roggen gut geeignet sind. Die vorliegende Urkunde zeigt, dass die ländliche Neusiedlung und die Umstrukturierung vorhandener Siedlungen einschließlich der Vermessung der Hufen mit der Gründung der zentralen Marktstadt zusammen geplant wurden und dass damit der Aufbau der terra Landsberg, wie sie im Neumärkischen Landbuch von 1337 fassbar wird, eingeleitet wurde.[13] In diesem »Land« findet sich eine Reihe von Kirchdörfern mit 64 Hufen.

Die Gründung der Stadt Landsberg an einem verkehrsgünstigen Platz in einem Gebiet mit Moränenböden und an einem Platz im Mündungsbereich eines Baches, der als Energielieferant für das Mahlen des Getreides genutzt werden konnte, erfolgte also durchaus planvoll. Das Gleiche gilt für die Anlage der Stadt selbst, für die die Hauptdurchgangsstraße auch als »Richtstraße« für die Stadtanlage diente.[14] Landsberg bildete einen Ausgangspunkt für die weitere brandenburgische Expansion nördlich der Warthe.

Die Urkunde von 1257 über das Niederlagsrecht

Die Stadt Landsberg an der Warthe besaß vor 1945 neben der Gründungsurkunde Johanns I. eine zweite, heute ebenfalls verlorene Urkunde, die derselbe Markgraf im selben Jahr 1257 den Bürgern übergeben haben soll.[15] In ihr werden diese – anders als in der Gründungsurkunde – ausdrücklich als burgenses bezeichnet. Danach sicherte der Markgraf diesen zu, dass er der Einführung der Warenniederlage (depositio mercium, que in vulgari nederlage nuncupatur) in Landsberg zustimmen werde, wenn Schultheiß und Bürger diese für zweckmäßig halten würden. Daraus könnte man schließen, dass sich die Bürger kurz nach Gründung der Stadt um diese Ergänzung ihrer Gründungsrechte mit Erfolg bemüht hätten, dass also die Konsolidierung der Stadtgemeinde rasch erfolgt sei. Doch wird die Echtheit der Urkunde mit Recht angezweifelt. Zuletzt hat Edward Rymar ihre Ausfertigung in den Anfang der 1390er Jahre datiert.[16] Vermutlich bestand ein Zusammenhang mit der markgräflichen Verleihung des Niederlagsrechts für Holz, Pech, Teer und alle anderen Kaufmannswaren im Jahr 1391.[17] Städte wie Berlin, Frankfurt (Oder) und Landsberg mit bedeutendem Warenumschlag zwischen Wasser- und Landtransport können auch durch eigenständige Maßnahmen oder mündliche Vereinbarung mit dem Landesherrn einen Zwangsstapel eingeführt und sich später um dessen schriftliche Fixierung bemüht und dafür sogar das Mittel der Fälschung eingesetzt haben.[18] So hat Berlin vermutlich im 14. Jahrhundert das Recht der Niederlage in eine auf 1298 datierte markgräfliche Urkunde aufgenommen.[19] Im Fall Landsberg scheinen die Bürger im 14. Jahrhundert die originelle Form der Zusage des Stadtgründers für die Zukunft gewählt zu haben.

[1] Codex Diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, hrsg. von Adolph Friedrich Riedel, Hauptteil I, Bd. 18, Berlin 1859, S. 369, Nr. 1; Hermann Krabbo/Georg Winter, Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus askanischem Hause, Berlin 1955, Nr. 813; Ewa Syska, Die Urkunden der Stadt Landsberg an der Warthe (Gorzów Wielkopolski) aus der Askanier- und Wittelsbacherzeit 1257–1373, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 48 (2002), S. 29–116, Nr. 1. Vgl. Rudolf Eckert, Geschichte von Landsberg a.W. Stadt und Kreis, T. 1, Landsberg a.W. 1890, S. 15-19; Winfried Schich, Von Frankfurt an der Oder nach Landsberg an der Warthe. Die Anfänge der markgräflichen Stadtgründungen in der Neumark unter Johann I. und Otto III., in: Klaus Neitmann (Hrsg.), Landesherr, Adel und Städte in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Neumark (Bibliothek der Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Bd. 14), Berlin 2015, S. 183–211, hier, S. 193–204 (mit weiterer Literatur).

[2] Vgl. die Tabelle in: Hermann Krabbo, Die Stadtgründungen der Markgrafen Johann I. und Otto III. von Brandenburg (1220–1267), in: Archiv für Urkundenforschung 4 (1912), S. 255–290, nach S. 272.

[3] Schich, Von Frankfurt, S. 190–194; ferner ders., Das Privileg Markgraf Johanns I. für Frankfurt (Oder) von 1253, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Frankfurt-Oder-1253 (zuletzt abgerufen 30.06.2017).

[4] Christa Plate, Graben, Wall, Mauer, Tor und Turm. Die Stadtbefestigung im archäologischen Befund aus Untersuchungen im Land Brandenburg 1991-1998, in: Jürgen Kunow (Hrsg.), Befestigungen brandenburgischer Städte in der archäologischen Überlieferung (Arbeitsberichte zur Bodendenkmalpflege in Brandenburg, 5), Wünsdorf 2000, S. 1–34, hier S. 18.

[5] Schich, Von Frankfurt, S. 195f.

[6] Vgl. Schich, Das Privileg.

[7] Hans K. Schulze, Stadt und Stadtrecht im Mittelalter (Historischer Handatlas Brandenburg und Berlin, Lfg. 8), Berlin 1964; ders., Die brandenburgischen Stadtrechte im Mittelalter, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 13/14 (1965), S. 348–369.

[8] Winfried Schich, Die wettinische Burg Landsberg und die brandenburgischen Städte Alt- und Neu-Landsberg. Ihre Entstehung und frühe Funktion, in: Stefan Auert-Watzik/Henning Mertens (Hrsg.), Zeiten und Wege (Beiträge zur Landsberger Regionalgeschichte, Bd. 2), Landsberg 2014, S. 11–48.

[9] Christian Gahlbeck, Der Oder-Drage-Raum in voraskanischer Zeit. Großpolen, Schlesien und Pommern im Wettstreit um den Besitz der späteren Neumark, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 45 (1999), S. 1–97, hier S. 25–30; Edward Rymar, Klucz do ziem polskich czyli dzieje Ziemi Lubuskiej a? po jej utrat? przez Piastów i ugruntowanie w?adzy margrabiów brandenburskich. Der Schlüssel zu den polnischen Ländern oder die Geschichte des Lebuser Landes bis zu dessen Verlust durch die Piasten und der Festigung der Herrschaft der Brandenburger Markgrafen, Gorzów Wielkopolski 2007, S. 159–196.

[10] Krabbo/Winter, Regesten, Nr. 787 u. 856.

[11] Tadeusz Szczurek, Siedlungen auf dem Gebiet des heutigen Gorzów Wielkopolski vor dessen Gründung, in: Nowa Marchia – provincja zapomniana – wspólne korzenie, Zeszyty Naukowe 6, Gorzów Wielkopolski 2006, S. 275–318; Armin Volkmann, Mittelalterliche Landeserschließungen und Siedlungsprozesse in der unteren Wartheregion (Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, Bd. 44), Langenweißbach 2006, S. 37f. Karten 4 u. 5 sowie S. 114.

[12] Schich, Von Frankfurt, S. 198–200 mit Abb. 2.

[13] Ludwig Gollmert (Hrsg.), Das Neumärkische Landbuch Markgraf Ludwig`s des Aelteren vom Jahre 1337, Frankfurt a. O. 1862, S. 20–22.

[14] Schich, Von Frankfurt, S. 201–203.

[15] Krabbo/Winter, Regesten, Nr. 814; Syska, Die Urkunden, Nr. 2.

[16] Edward Rymar, Gorzowskie prawo sk?adu [Das Landsberger Niederlagsrecht], in: ders., Studia i materia?y z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa. Szkice historyczne [Studien und Materialien zur Geschichte der Neumark und Landsbergs: historische Skizzen], Gorzów Wielkopolski 1999, S. 157–173; ebd. S. 162 der oben zitierte lateinische Passus aus der Urkunde nach dem Original.

[17] Codex Diplomaticus Brandenburgensis, S. 414f., Nr. 68; Rymar, Gorzowskie prawo, S. 168f., 173.

[18] Allgemein vgl. Otto Gönnenwein, Das Stapel- und Niederlagsrecht (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, NF 11), Weimar 1939, S. 42 u. ö.; zu Frankfurt: Schich, Das Privileg.

[19] Hermann Krabbo, Die Urkunde Markgraf Ottos V. von Brandenburg vom Jahre 1298 für die Stadt Berlin, in: Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins 37 (1920), S. 39–42; Felix Escher, Wann fand die Ersterwähnung des Berliner Hafens statt?, ebd. 113 (2017), S. 153–160.

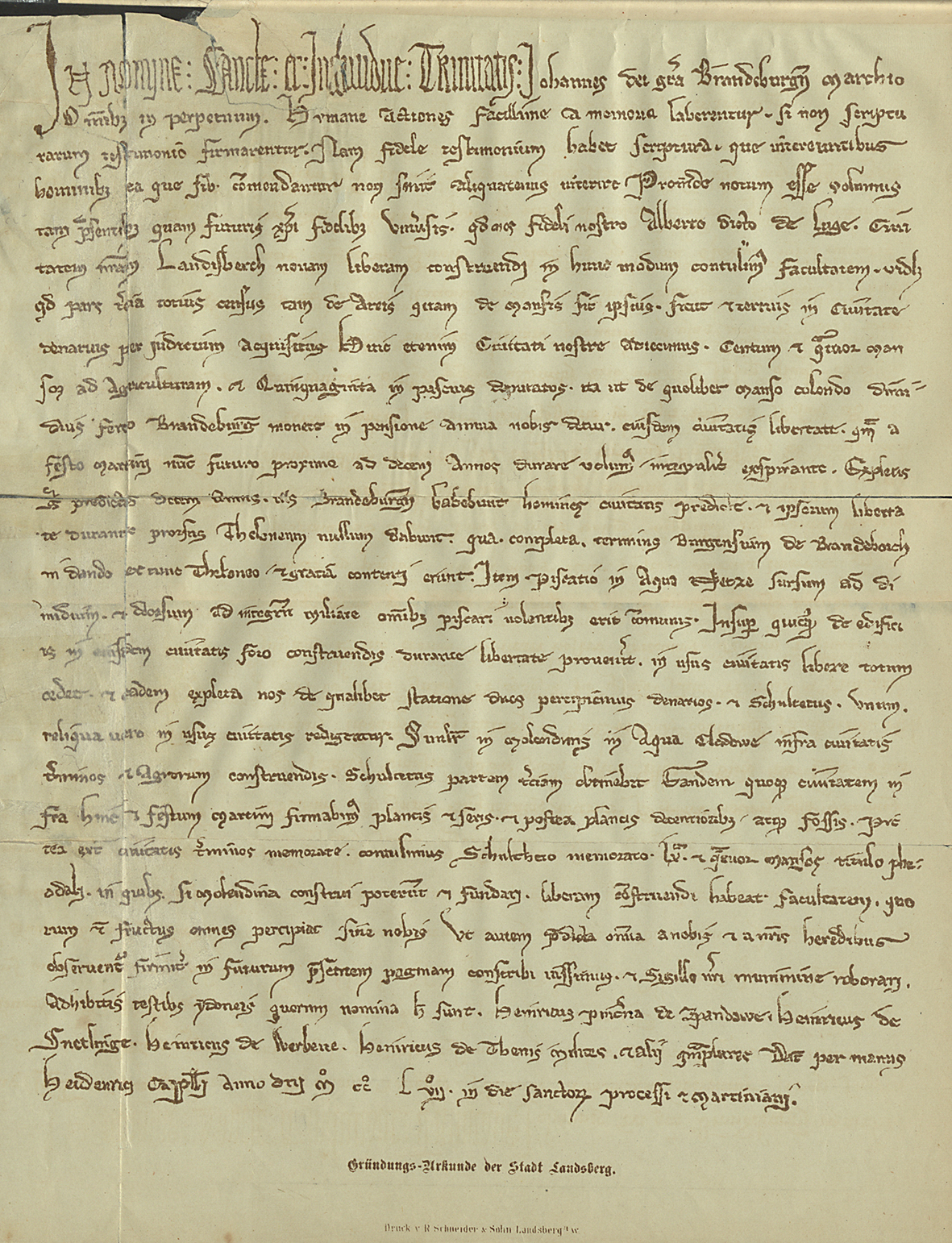

Transkription

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Johannes, dei gracia Brandeburgensis Marchio, omnibus in perpetuum. Humane actiones facillime a memoria laberentur, si non scripturarum testimonio firmarentur. Nam fidele testimonium habet scriptura, que intereuntibus hominibus ea, que sibi commendantur, non sinit aliquatenus interire. Proinde notum esse volumus tam presentibus quam futuris Christi fidelibus universis, quod nos fideli nostro Alberto, dicto de Luge, civitatem nostram Landisberch novam liberam construendi in hunc modum contulimus facultatem, videlicet, quod pars tercia totius census, tam de areis quam de mansis, sit ipsius, sicut et tercius in civitate denarius per judicium acquisitus. Huic etenim civitati nostre adiecimus centum et quatuor mansos ad agriculturam et quinquaginta in pascuis deputatos, ita, ut de quolibet manso colendo dimidius ferto Brandeburgensis monete in pensione annua nobis detur, eiusdem civitatis libertate, quam a festo Martini nunc futuro proxime ad decem annos durare volumus, integraliter exspirante. Expletis ergo predictis decem annis ius Brandeburgense habebunt homines civitatis predicte et ipsorum libertate durante prorsus theloneum nullum dabunt, qua completa terminis burgensium de Brandeborch in dando ex tunc theloneo et gratia contenti erunt. Item piscatio in aqua Netze sursum ad dimidium et deorsum ad integriter miliare omnibus piscari volentibus erit communis. Insuper quicquid de edificiis in eiusdem civitatis foro construendis durante libertate provenerit, in usus civitatis libere totum cedet et eadem expleta nos de qualibet statione duos percipiemus denarios et schultetus unum, reliqua vero in usus civitatis redigentur. Similiter in molendinis in aqua Cladowe infra civitatis terminos et agrorum construendis schultetus partem terciam obtinebit. Tandem quoque civitatem infra hinc et festum Martini firmabimus plancis et seris et postea plancis decentioribus atque fossis. Preterea extra civitatis terminos memorate contulimus schultheto memorato LX et quatuor mansos titulo pheodali, in quibus, si molendina construi poterunt et fundari, liberam construendi habeat facultatem, quorum et fructus omnes percipiat sine nobis. Vt autem predicta omnia a nobis et a nostris heredibus observentur firmiter in futurum, presentem paginam conscribi iussimus et sigillo nostri munimine roborari, adhibitis testibus ydoneis, quorum nomina hec sunt: Heinricus pincerna de Zpandowe, Heinricus de Snetlinge, Heinricus de Werbene, Heinricus de Thenis, milites et alii quam plures. Datum per manus Heidenrici capellani, anno domini MCCLVII, in die sanctorum Processi et Martiniani.

Übersetzung

Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreifaltigkeit. Johann, von Gottes Gnaden Markgraf von Brandenburg, allen auf ewig. Die menschlichen Handlungen würden sehr leicht dem Gedächtnis entschwinden, wenn sie nicht durch das Zeugnis der Schriften festgehalten würden, denn ein sicheres Zeugnis bietet die Schrift, die, wenn auch die Menschen sterben, das, was ihr anvertraut ist, in keiner Weise untergehen lässt. Daher wollen wir, dass allen gegenwärtigen und zukünftigen Gläubigen in Christo bekannt sei, dass wir unserem Getreuen Albert, genannt von Luge, die freie Vollmacht gegeben haben, unsere Stadt Neu-Landsberg in folgender Weise zu errichten, dass nämlich der dritte Teil des gesamten Zinses von den Grundstücken (Haus- und Hofstätten) wie auch von den Hufen, ihm gehören soll, ebenso der dritte Pfennig von allen Gerichtseinkünften in der Stadt. Wir fügen dieser unserer Stadt nämlich 104 Hufen für den Ackerbau und 50 Hufen als Weiden hinzu, sodass uns von jeder zu beackernden Hufe ein halber Vierdung brandenburgischer Münze als Jahreszins gegeben wird, nachdem die (Abgaben-)Freiheit dieser Stadt vollständig abgelaufen sein wird, die nach unserem Willen vom nächsten Martinsfest an zehn Jahre dauern soll. Wenn die genannten zehn Jahre vollendet sind, werden die Bewohner der genannten Stadt das Brandenburger Recht haben, und solange ihre (Steuer-)Freiheit dauert, werden sie ganz und gar keinen Zoll entrichten. Wenn diese Freijahre vollendet sind, haben sie von da an Zoll nach den Terminen der Brandenburger Bürger zu entrichten und seien mit dieser Gnade zufrieden. Ebenfalls soll der Fischfang im Gewässer Netze eine halbe Meile aufwärts und eine ganze Meile abwärts für alle, die fischen wollen, gemeinsam sein. Ferner: Was von den auf dem Markt dieser Stadt zu errichtenden Gebäuden während der Zeit der (Steuer-)Freiheit eingenommen wird, soll vollständig dem Nutzen der Stadt dienen, und wenn diese (Zeit) vollendet ist, werden wir von jedem Stand zwei Pfennige und der Schultheiß einen Pfennig erhalten. Das Übrige aber soll zum Nutzen der Stadt erhoben werden. In gleicher Weise wird der Schultheiß von den am Gewässer Kladow innerhalb der Grenzen und Äcker der Stadt zu errichtenden Mühlen den dritten Teil (der Erträge) erhalten. Schließlich werden wir auch die Stadt zwischen jetzt und dem Martinsfest mit Planken und Querbalken und später mit passenderen Planken und Gräben befestigen. Außerdem übertragen wir dem erwähnten Schultheißen 64 Hufen außerhalb der Grenzen der genannten Stadt zu Lehen und geben ihm die freie Vollmacht, auf ihnen Mühlen zu bauen, wenn solche gebaut und gegründet werden können, und alle Erträge derselben allein, ohne (einen Anteil an) uns, zu empfangen. Damit aber alles Vorstehende von uns und von unseren Erben in Zukunft zuverlässig beachtet werde, haben wir befohlen, diese Urkunde zu schreiben und mit der Befestigung unseres Siegels zu bekräftigen, unter Hinzuziehung geeigneter Zeugen, deren Namen folgende sind: Heinrich, Schenk von Spandau, Heinrich von Schneidlingen, Heinrich von Werben, Heinrich von Thenis, Ritter, und andere mehr. Gegeben durch die Hand des Kaplans Heidenreich im Jahr des Herrn 1257 am Tag der heiligen Processus und Martinianus (2. Juli).

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Literatur

Rudolf Eckert, Geschichte von Landsberg a.W. Stadt und Kreis, T. 1, Landsberg a.W. 1890.

Christian Gahlbeck, Der Oder-Drage-Raum in voraskanischer Zeit. Großpolen, Schlesien und Pommern im Wettstreit um den Besitz der späteren Neumark, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 45 (1999), S. 1–97.

Hermann Krabbo, Die Stadtgründungen der Markgrafen Johann I. und Otto III. von Brandenburg (1220–1267), in: Archiv für Urkundenforschung 4 (1912), S. 255–290.

Edward Rymar, Klucz do ziem polskich czyli dzieje Ziemi Lubuskiej a? po jej utrat? przez Piastów i ugruntowanie w?adzy margrabiów brandenburskich. Der Schlüssel zu den polnischen Ländern oder die Geschichte des Lebuser Landes bis zu dessen Verlust durch die Piasten und der Festigung der Herrschaft der Brandenburger Markgrafen, Gorzów Wielkopolski 2007.

Edward Rymar, Studia i materia?y z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa. Szkice historyczne [Studien und Materialien zur Geschichte der Neumark und Landsbergs: historische Skizzen], Gorzów Wielkopolski 1999.

Winfried Schich, Von Frankfurt an der Oder nach Landsberg an der Warthe. Die Anfänge der markgräflichen Stadtgründungen in der Neumark unter Johann I. und Otto III., in: Klaus Neitmann (Hrsg.), Landesherr, Adel und Städte in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Neumark (Bibliothek der Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Bd. 14), Berlin 2015, S. 183–211.

Winfried Schich, Die wettinische Burg Landsberg und die brandenburgischen Städte Alt- und Neu-Landsberg. Ihre Entstehung und frühe Funktion, in: Stefan Auert-Watzik/Henning Mertens (Hrsg.), Zeiten und Wege (Beiträge zur Landsberger Regionalgeschichte, Bd. 2), Landsberg 2014, S. 11–48.

Ewa Syska, Die Urkunden der Stadt Landsberg an der Warthe (Gorzów Wielkopolski) aus der Askanier- und Wittelsbacherzeit 1257–1373, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 48 (2002), S. 29–116.

Tadeusz Szczurek, Siedlungen auf dem Gebiet des heutigen Gorzów Wielkopolski vor dessen Gründung, in: Nowa Marchia – provincja zapomniana – wspólne korzenie, Zeszyty Naukowe 6, Gorzów Wielkopolski 2006, S. 275–318.

Armin Volkmann, Mittelalterliche Landeserschließungen und Siedlungsprozesse in der unteren Wartheregion (Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, Bd. 44), Langenweißbach 2006.

Empfohlene Zitierweise

Winfried Schich, Die Gründungsurkunde für Landsberg an der Warthe von 1257, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Landsberg-1257 (zuletzt abgerufen TT.MM.JJJJ). Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.