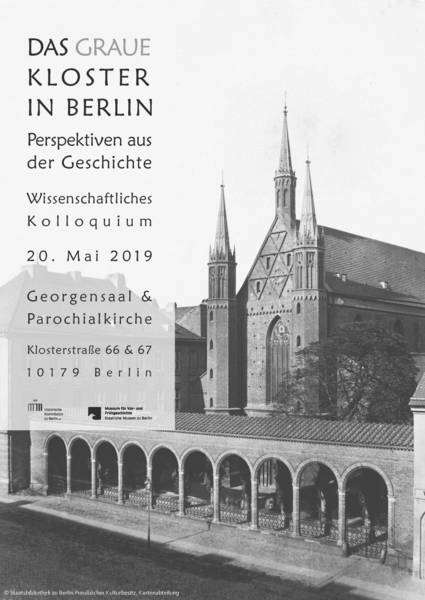

20. Mai 2019 — Das Graue Kloster in Berlin. Perspektiven aus der Geschichte — wissenschaftliches Kolloquium

|

Veranstaltungen

Dr. Klaus Lederer, Senator für Kultur und Europa, wies in seinem Grußwort darauf hin, dass sich das Areal grundlegend verändern wird, und dass es darauf ankomme, ein modernes lebendiges Stadtviertel zu schaffen, unter Berücksichtigung der Geschichte.

Sabine Weißler, Bezirksstadträtin von Berlin-Mitte, unterstrich, wie wichtig es ist, diesen historisch bedeutsamen Ort als lebendiges Baudenkmal weiter auszugestalten und für zukünftige Generationen zu sichern.

Professor Wildt warb dafür, die historische Expertise stärker einzubziehen. »Perspektiven aus der Geschichte« - so der Untertitel der Veranstaltung - verbinde Zeitgeist mit historischen Prozessen, die sich an diesem Ort in besonderer Weise verdichten.

Prof. Dr. Matthias Wemhoff wies u.a. auf drei Fragen hin: 1. Was wissen wir über das Klosterareal? 2. Was wollen wir darüber erzählen und 3. was ergibt sich daraus für unseren Umgang mit dem Denkmal? Es gilt, Zugänge zum kulturellen Erbe zu schaffen.

Prof. Dr. Michael Menzel, Lehrstuhlinhaber an der Humboldt-Universität zu Berlin und Mitglied der Historischen Kommission, leitete die 1. Sektion.

Prof. Dr. Heinz-Dieter Heimann verdeutlichte, wie bedeutsam es ist, bei der Neuaneignung des Ortes das franziskanische Element, worauf sich das Areal gründet, mitzubedenken.

Mit seinem Rekurs auf die franziskanische Perspektive schlug er den Bogen von der mittelalterlichen Identität des Ordens bis zum Gedenken des Ordens anlässlich der 750 Jahrfeier Berlins 1987.

Dr. Doris Bulach, Mitglied der HiKo, wies in ihrem Vortrag u.a. auf die schwierige Quellenlage hin, die sich aufgrund der Reformation, Zerstörung des Klosters im 2. Weltkrieg sowie aufgrund nur weniger erhaltender Schriftquellen ergibt.

Dr. Guido Hinterkeuser, Mitglied der Historischen Kommission, leitete die 2. Sektion mit dem Titel »Das bauhistorische und archäologische Erbe«.

Als ausgewiesener Experte der märkischen Backsteinarchitektur des Mittelalters gab Dirk Schumann Einblicke in die Vorbildwirkung der Berliner Klosterkirche mit ihrem gotischen polygonalen Chor für andere märkische Kirchenbauten des Spätmittelalters.

Dr. Michael Malliaris konnte anhand seiner Ergebnisse, die er bei der archäologischen Untersuchung des Dominikanerklosters in Berlin-Cölln gewann, Ausblicke geben, wie das zukünftige archäologische Fenster im Humboldt-Forum gestaltet werden wird.

Gunnar Nath gab Einblicke in die Vorbereitungen der archäologischen Grabungen, die in den nächsten Jahren auf dem Klosterareal durchgeführt werden.

Während einer Führung auf dem Gelände des Baudenkmals bzw. der Kirchenruine konnten die Teilnehmer*innen...

... durch Herrn Nath sowie Herrn Schumann wichtige Erkenntnisse zur Baugeschichte sowie zu den zu erwartenden archäologischen Befunden erlangen.

Herr Nath erläuterte die vorgesehenen Grabungsflächen sowie die ehemalige Anordnung der Schulgebäude.

Gunnar Nath erläuterte die archäologischen Herausforderungen, denen sich Dr. Malliaris, er und das gesamte Grabungsteam stellen werden.

Dr. Benedikt Goebel, Mitglied der Historischen Kommission, führte durch die 3. Sektion der Veranstaltung.

Dr. Peter Lemburg berichtete aus seinen jahrelangen Forschungen zu Friedrich Adler und die märkische Backsteinarchitektur des Mittelalters.

Dr. Peter Lemburg, Prof. Dr. Wolfgang Schäche und Dr. Benedikt Goebel (v.l.n.r.) während der sich anschließenden Diskussion.

Prof. Dr. Wolfgang Schäche konzentrierte sich auf die Umbauten im Gymnasium zum Grauen Kloster, die unter Ludwig Hoffmann in der Zeit um 1900 durchgeführt wurden.

Die Mitwirkenden an der 4. Sektion - Dr. Guido Hinterkeuser, Sibylle Schulz, Dr. Benedikt Goebel und Prof. Dr. Matthias Wemhoff (v.l.n.r.).

Dr. Goebel referierte über die Altstadtkirchen Berlins (St. Marien, St. Nikolai und St. Petri) in der NS-Zeit.

Sibylle Schulz verdeutlichte, dass der Wiederaufbau des Grauen Klosters nach dem 2. Weltkrieg politisch nicht gewollt war, und dass ein Denkmal stets einer gesellschaftlich orientierten Neubewertung bedarf.

Dr. Guido Hinterkeuser beschrieb anhand ausgewählter Beispiele von Kirchenruinen (u.a. Köln, Zerbst, Brandenburg an der Havel) und anhand von wiederaufgebauten Gotteshäusern den Umgang mit kriegszerstörten Kirchen.

Auf dem Podium nahmen an der Abenddiskussion teil: Manfred Kühne, Claudia Melisch, Prof. Dr. Matthias Wemhoff, Sigrid Hoff, Dr. Christoph Rauhut sowie Theresa Keilhacker (v.l.n.r.).

Manfred Kühne, Abteilungsleiter Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, erläuterte den gegenwärtigen Planungsprozess und wies darauf hin, dass erst nach den archäologischen Untersuchungen endgültige Entscheidungen getroffen werden.

Theresa Keilhacker (Architektin) wies auf die Bedeutung der grünen Oase hin, die sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte um die Ruine herum entwickelt hat.