Das markgräfliche Zollprivileg für die Brandenburger Bürger von 1170

Zusammenfassung

Markgraf Otto I. von Brandenburg verlieh in der auf 1170 datierten Urkunde ›seinen Brandenburger Bürgern‹ Zollfreiheit in seinem gesamten Herrschaftsbereich. Die Urkunde ist formal wie inhaltlich ungewöhnlich, weshalb ihre Echtheit zu Recht auch infrage gestellt wird. Die Verbindung des Zollprivilegs mit der Charakterisierung ›seiner Burg‹ Brandenburg (als königliche Burg, kaiserliche Kammer und Bischofssitz) stellt eine Besonderheit dar. Ungeachtet der Unsicherheiten ihrer Entstehung bietet die Urkunde einen Einblick in die Frühzeit der Stadt Brandenburg an der Havel. Dies gilt namentlich für die Ausdehnung der markgräflichen Burgherrschaft über die sich in deren Vorfeld herausbildende Stadt gegen die rechtlichen Ansprüche anderer Herrschaftsträger. Die Urkunde zeigt damit zugleich einen Ausschnitt aus dem Entwicklungsprozess von der Burg zur Stadt.

Kontextualisierung

Das markgräfliche Zollprivileg für die Brandenburger Bürger von 1170

Winfried Schich

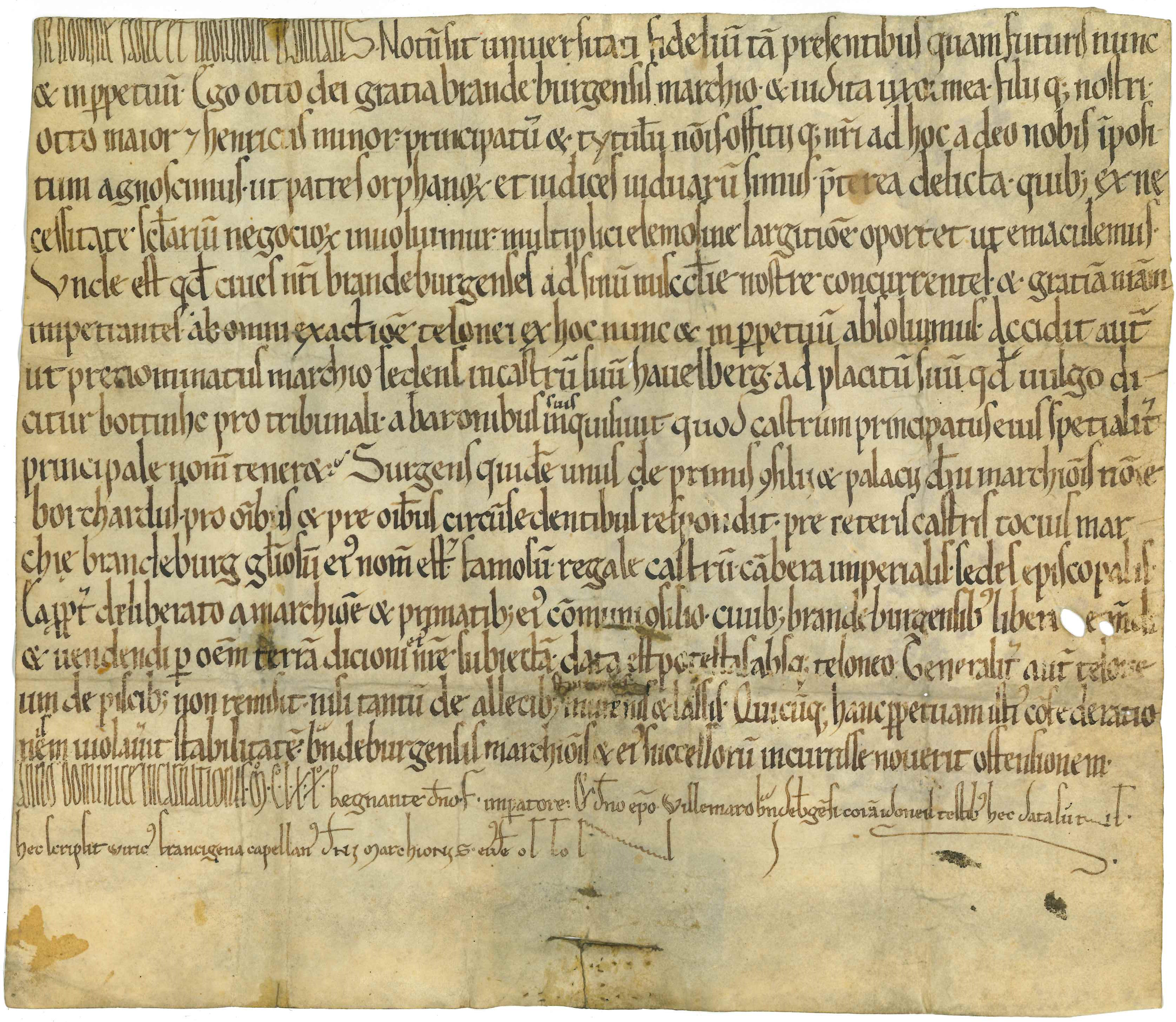

Die Urkunde Markgraf Ottos I. (1170–1184) von 1170 hat sich im Stadtarchiv von Brandenburg an der Havel erhalten und war, wenn das Datum korrekt ist, für die Bürger der älteren der beiden Städte Brandenburg bestimmt. Diese führte den Namen Parduin, bevor vor 1196 die markgräfliche Neustadt Brandenburg gegründet wurde. Erst danach erhielt die Stadt Parduin den Namen Altstadt Brandenburg.

Es handelt sich um eine in Inhalt und Form ungewöhnliche Urkunde. Die Gewährung der Zollfreiheit für die Brandenburger Bürger durch den Markgrafen ist nämlich mit einer Charakterisierung der Burg Brandenburg verbunden. Diese ist in Erzählform zwischen die pauschale Verleihung der Zollfreiheit, dem Bezug derselben auf den Markthandel im gesamten markgräflichen Herrschaftsbereich und einer Sonderregelung für den Fischhandel eingefügt. Dabei wechselt der Text von der subjektiven Form (ego oder nos) in die objektive (marchio), wobei in einem Fall die offenbar versehentlich gewählte subjektive (dicioni nostre) in die objektive (eius) nachgebessert wurde. Außerdem hat der Schreiber den größten Teil des Schriftstücks nicht in Urkunden-, sondern in Buchschrift ausgeführt. Nur Anfang und Ende wurden in Urkundenschrift ergänzt. Es verwundert von daher nicht, dass die Echtheit der Urkunde umstritten ist.

Andererseits kann man gerade die Absonderlichkeiten als Indiz für ihre Echtheit betrachten, weil nur schwer vorstellbar ist, dass die Brandenburger Bürger, für die die Zollfreiheit entscheidend war, eine Fälschung in dieser Form angefertigt hätten. Nach Hermann Krabbo, der sich am eingehendsten mit der Urkunde beschäftigt hat, spricht alles dafür, »daß wir eine echte Urkunde mit einem echten Siegel vor uns haben« (das aber nicht mehr an ihr befestigt ist).[1]

Zum Inhalt der Urkunde in ihren einzelnen Teilen: Der erste, in der ersten Person gehaltene Teil bietet kaum Anhaltspunkte für Zweifel an seiner Echtheit. Die Gewährung von Zollfreiheit für die Kaufleute im eigenen Herrschaftsbereich ist für diese Zeit keineswegs ungewöhnlich. Die Herrschaftsträger hatten die Bedeutung des freien Handelsverkehrs für den wirtschaftlichen Aufbau des Landes erkannt. Die zentralen Burgorte hatten als Anlaufpunkte für Fernhändler eine maßgebliche Bedeutung. Ottos Vater, Markgraf Albrecht der Bär, hatte um 1160 den Bewohnern des von ihm gegründeten Marktortes Stendal Zollfreiheit in den Burgorten seines Herrschaftsbereichs verliehen, namentlich in Brandenburg und Havelberg sowie in weiteren Orten in der Altmark, um beiderseits der Elbe das freie Wirtschaftsleben zu fördern.

Bedenken erweckt die für ein derartiges Zollprivileg ungewöhnlich frühe Sonderregelung für den Fischhandel. Dieser fiel nicht insgesamt unter die Zollfreiheit, sondern galt lediglich für Heringe, ›Muränen‹ (richtig Maränen),[2] Lachse und (nachgetragen) Störe. Der Hering war im späteren Mittelalter als Fastenspeise ein Grundnahrungsmittel und dominierte, mit Salz konserviert, eindeutig den überregionalen Fischhandel. Die Phase der Intensivierung des interregionalen Handels mit dem Ostseehering durch deutsche Kaufleute setzte allerdings erst mit dem Aufstieg Lübecks im ausgehenden 12. Jahrhundert ein.[3] Dies dürfte dafür sprechen, dass dieser Teil der Urkunde – und damit die Niederschrift des gesamten vorliegenden Textes – eher unter der Herrschaft Ottos II. (1184–1205) erfolgte.[4] Dazu würde auch der Wechsel in die Erzählform an dieser Stelle der Urkunde passen. Andererseits spricht die Schriftform dafür, dass die gesamte Urkunde nicht später als 1220 niedergeschrieben wurde ? so laut Stellungnahme von Professor Klaus Neitmann.[5] Zu Ottos II. Gefolge (familia) gehörte der Kaplan Winrich, der ihm 1187 und 1193 als Zeuge diente und den Krabbo mit Wirich, dem Kaplan und Schreiber der Urkunde, gleichgesetzt hat.[6] Der erste sichere Beleg für den Handel märkischer Kaufleute mit Heringen stammt von 1236, als diese von beziehungsweise über Hamburg neben Getreide, dem Hauptexportgut aus der Mark, unter anderem auch Heringe transportierten.[7] Sie werden diese wohl in Hamburg erworben haben.

Auch die drei anderen Fischarten dürften überregional gehandelt worden sein. Ihr Konsum war, wie Fischreste in archäologischen Befunden zeigen, im frühen und hohen Mittelalter in Klöstern nördlich der Alpen verbreitet. Lachse, Störe und Populationen von Maränen zählen zu den Wanderfischen und konnten ebenso wie die Heringe auf dem Weg zum Laichen zu bestimmten Zeiten an geeigneten Orten in großen Mengen gefangen und vor allem eingesalzen (oder geräuchert) gehandelt werden. Die in der vorliegenden Urkunde gewährte Zollfreiheit für diesen Fischhandel kam also vorzugsweise den Fernhändlern unter den Brandenburger Bürgern zugute, die zugleich die maßgebliche Gruppe unter diesen bildete.

Die größten Schwierigkeiten bereitet das Verständnis des mittleren Teils der Urkunde mit der Charakterisierung der Burg Brandenburg als königliche Burg, kaiserliche Kammer und Bischofssitz. Im Folgenden soll versucht werden, das Verständnis des Markgrafen von der Bedeutung seiner Burg einigermaßen zu erhellen. Markgraf Otto I. betrachtete Brandenburg als seine bedeutendste Burg. Er hatte sie zusammen mit der Brandenburger Mark nach dem Tod Albrechts des Bären als dessen ältester Sohn erhalten. König Otto der Große hatte 948 die Burg Brandenburg mit dem Bischof des neugegründeten Bistums geteilt. Nach dem großen Slawenaufstand von 983 konnten beide, König und Bischof, lange Zeit nicht über Brandenburg verfügen. Erst nach dem Tod des erbenlosen letzten slawischen Fürsten in Brandenburg, Pribislaw-Heinrich, erreichte 1150 Albrecht der Bär, der Markgraf der sächsischen Nordmark, die Übertragung von dessen Burg Brandenburg.[8] Nach zeitweiser Besetzung durch den Fürsten Jacza von Köpenick eroberte er die Burg 1157, wodurch sie endgültig in seinen Besitz gelangte. Er betrachtete die Brandenburg als Erbschaft und verknüpfte seinen Markgrafentitel mit ihrem Namen. In ihr wurde 1166 mit seiner und seines Sohnes Otto Unterstützung erneut der Bischofssitz eingerichtet;[9] der Markgraf behielt die andere (königliche) Hälfte.

Nachdem das Reich den Bezug des Markgrafentitels auf die Burg Brandenburg lange nicht anerkannt hatte, wurde Otto I. von der königlichen Kanzlei als erster mit dem Titel ›Brandenburger Markgraf‹ beziehungsweise ›Markgraf von Brandenburg‹ bezeichnet. Doch konnte und wollte Markgraf Otto offenbar die Anrechte der anderen Herrschaftsträger am Ort Brandenburg nicht unbeachtet lassen. Die Namen des Kaisers und des Bischofs zog er mit zur Datierung der Urkunde heran: 1170 zur Zeit der Herrschaft Kaiser Friedrichs (1155–1190) und Bischof Wilmars von Brandenburg (1161–1173). Mit dem Begriff ›königliche Burg‹ bezog er sich sehr wahrscheinlich auf die Ansprüche des Königs, die in weit zurückliegender Zeit begründet worden waren.

Das Verhältnis Markgraf Ottos II. (1184–1205), des Sohnes und Nachfolgers Ottos I., zu den anderen Herrschaftsträgern kann eine Urkunde verdeutlichen, die er 1179 in seiner Burg Brandenburg für die dortigen Domherren ausgestellt hat.[10] In ihr betonte er, dass König Otto (der Große) einst den Bischofssitz in dieser seiner Burg (in urbe nostra) gegründet hatte, und er bestätigte den Empfängern unter anderem das Recht auf den jährlichen Bezug von fünf großen Scheffeln Salz aus dem Zoll Brandenburg (de teloneo Brandenburg), den vier Monate zuvor Kaiser Friedrich Barbarossa in Parduin lokalisiert hatte (de theloneo in Pardwin).[11] Ein Anspruch des Königs auf die Burg auf der Insel ist nicht bezeugt, wohl aber durch den Wortlaut der kaiserlichen Urkunde von 1179 auf den in ihrem westlichen Vorfeld entstandenen Marktort Parduin. Zur Wahrung seiner Rechte am Burgort Brandenburg hatte der König einen Burggrafen eingesetzt, dessen Tätigkeit sich auf Parduin erstreckte.

Die Charakterisierung der Burg in der Urkunde als cambera imperialis bezog sich wohl kaum auf das Reichskämmereramt, das die Markgrafen von Brandenburg später innehatten, dessen Ursprung aber im Dunkeln liegt.[12] Der Begriff wird eher auf das Reichs(kammer)gut zu beziehen sein. Markgraf Otto nutzte die drei Bezeichnungen letztlich wohl zur Beschreibung seiner Landesburg mit dem Ziel der Rangerhöhung derselben innerhalb des Reiches: einer gleichsam königlichen Burg, in der sich ein Bischofssitz befand und die samt ihrem Zubehör Bestandteil des Reiches war, in das zuletzt Albrecht der Bär Burg und Land Brandenburg östlich der Elbe eingebracht und an dem er selbst als Fürst dieses Reiches Anteil hatte. Otto versuchte, die weit zurückreichenden Ansprüche des Königs und des Bischofs in seine Herrschaftsrechte einzubinden, die seiner Ansicht nach an seiner Burg Brandenburg und ihrem Namen hafteten.

Die Verfügung des Markgrafen als Burgherrn über den Brandenburger Zoll zu Parduin wurde ergänzt durch die Prägung von Münzen am Ort für den Markthandel. In Brandenburg befand sich nicht erst unter Markgraf Otto I., sondern bereits unter seinem Vater Albrecht dem Bären die erste markgräfliche Münzstätte östlich der Elbe; in ihr wurden ganz überwiegend Brakteaten mit der Aufschrift Brandeburg geprägt.[13] Zum Verständnis seiner Burgherrschaft passt die Tatsache, dass der Markgraf mit seinem Zollprivileg von 1170 ›seine Brandenburger Bürger‹, die zumindest zum Teil in dem Marktort beziehungsweise in der ›Stadt‹ (so 1179) Parduin lebten, in seinen an die Burg Brandenburg gebundenen Herrschaftsbereich einbezog, um sie für dessen wirtschaftlichen Ausbau zu nutzen. Umgekehrt sollte mit dem Privileg zum Vorteil der Brandenburger Bürger deren wirtschaftliche Tätigkeit in einem erweiterungs- und ausbaufähigen Land gefördert werden.

Da der Markgraf die königlich-burggräflichen Rechte in Parduin vorerst nicht ignorieren konnte, gründete Otto I. oder sein gleichnamiger Sohn und Nachfolger vor 1196 in der Zauche, seinem Eigengut, die Neustadt Brandenburg, und zwar in unmittelbarem Anschluss an seinen Teil der Burg. Diese erste markgräfliche Stadtgründung östlich der Elbe entwickelte sich zur bedeutenderen der beiden Städte. Die Nachfolger Ottos I. verdrängten schließlich auch den Burggrafen des Reiches aus der Stadt Parduin beziehungsweise der Altstadt Brandenburg.

Der Text der vorliegenden Urkunde wurde vielleicht aus dem Zollprivileg Ottos I., einer zunächst unabhängig davon erfolgten Aufzeichnung der Sicht des Markgrafen auf seine Hauptburg und schließlich einer späteren Präzisierung und Modifizierung der Zollfreiheit für den Fischhandel zusammengefügt. Die Niederschrift kann unter Otto I. selbst, eher wohl unter einem seiner frühen Nachfolger erfolgt sein. Auf die Formulierung der Passage mit dem Fischhandel können die Brandenburger Bürger Einfluss genommen haben.

Ungeachtet der bleibenden Unsicherheiten über die Entstehung der vorliegenden, auf 1170 datierten Urkunde bietet diese einen Einblick in die Frühzeit der Stadt, die sich bei dem Haupt seiner Mark (caput marchie nostre) herausbildete, wie Markgraf Otto II. die Burg 1197 bezeichnete und in der er gleichzeitig den Bischofssitz verortete.[14] Die Grundlage für die enge Verbindung zwischen dem ›Brandenburger Markgrafen‹ und den ›Brandenburger Bürgern‹ wurde anscheinend bereits unter Markgraf Otto I. geschaffen. Das enge Verhältnis zwischen Markgraf und Bürgern der ältesten Stadt der Mark hatte zur Folge, dass die weit überwiegende Zahl der im Zuge des fortschreitenden Landesausbaues gegründeten beziehungsweise privilegierten märkischen Städte das Stadtrecht erhielten, das sich in Brandenburg nach Magdeburger Vorbild herausgebildet hatte, und ebenso, dass sich die Doppelstadt zum obersten Rechts- und Gerichtsvorort der Mark entwickelte. Schließlich leiteten die Markgrafen auf dieser Grundlage im frühen 14. Jahrhundert sogar ihre eigene Herrschaft von den beiden Städten Brandenburg her.[15] Die Burg Brandenburg selbst spielte in dieser Zeit für ihre Herrschaft längst keine Rolle mehr. Die maßgeblichen zentralörtlichen Funktionen waren von der Burg auf die Städte übergegangen.

[1] Hermann Krabbo, Die Urkunde des Markgrafen Otto I. für die Bürger von Brandenburg vom Jahre 1170, in: Jahresbericht des Historischen Vereins zu Brandenburg a. H. 41/42 (1910), S. 1–25, hier S. 10.

[2] Vgl. dazu Winfried Schich, Muräne oder Maräne? Bemerkungen zum markgräflichen Zollprivileg für die Brandenburger Bürger von 1170, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 69 (2018), S. 213–222.

[3] Angelika Lampen, Fischerei und Fischhandel im Mittelalter (Historische Studien, Bd. 461), Husum 2000, S. 149–163.

[4] Vgl. auch Johannes Schultze, Die Mark Brandenburg, Bd. 1, Berlin 1961, S. 98.

[5] Ich danke Herrn Kollegen Neitmann, Direktor des Brandenburgischen Landeshauptarchivs Potsdam a. D. für sein Schreiben vom 16. November 2020.

[6] Krabbo, Die Urkunde, S. 14.

[7] Hansisches Urkundenbuch, Bd. 1, bearb. von Konstantin Höhlbaum, Halle 1876, Nr. 277.

[8] Vgl. Christina Meckelnborg, Tractatus de urbe Brandenburg, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Tractatus-1170er [abgerufen am: 23. September 2020].

[9] Regesten der Urkunden und Aufzeichnungen im Domstiftsarchiv Brandenburg, T. 1: 948–1487, bearb. von Wolfgang Schößler (Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, Bd. 36), Weimar 1998, Nr. 5 [im Folgenden: Schößler, Regesten].

[10] Ebd., Nr. 10.

[11] Ebd., Nr. 9.

[12] Johannes Schultze, Die Mark und das Reich, in: ders., Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte. Ausgewählte Aufsätze, hrsg. von Wilhelm Berges (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin beim Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, Bd. 13), Berlin 1964, S. 70–103, hier S. 94–98 [Erstdruck 1954]; Helmut Assing, Die Herausbildung einer brandenburgischen Landesstimme als entscheidende Voraussetzung der späteren markgräflichen Zugehörigkeit zum Kurkolleg, in: Joachim Müller/Klaus Neitmann/Franz Schopper (Hrsg.), Wie die Mark entstand. 850 Jahre Mark Brandenburg (Forschungen zur Archäologie in Brandenburg, Bd. 11/Einzelveröffentlichung des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, Bd. 9), Wünsdorf 2009, S. 400–420, hier S. 406f.

[13] Bernd Kluge, Ein slawischer Fürst verwirrt die brandenburgische Geschichte? Jacza von Köpenick und die Münzprägung in Brandenburg vor 1170, in: Michael Lindner/Gunnar Nath (Hrsg.), Köpenick vor 800 Jahren. Von Jacza zu den Wettinern (Beiträge zur Denkmalpflege in Berlin, Bd. 42), Berlin 2014, S. 210–225.

[14] Schößler, Regesten, Nr. 19.

[15] Winfried Schich, Die Bedeutung von Brandenburg an der Havel für die mittelalterliche Mark Brandenburg, in: Müller/Neitmann/Schopper, Wie die Mark entstand, S. 431–451, hier S. 443.

Transkription

In nomine san[c]te et individue trinitatis. Notum sit universitati fidelium tam presentibus quam futuris nunc et in perpetuum. Ego Otto, dei gratia Brandeburgensis marchio, et Iudita uxor mea, filiique nostri Otto maior et Henricus minor, principatum et tytulum nominis offitiique nostri ad hoc a deo nobis impositum agnoscimus, ut patres orphanorum et iudices viduarum simus. Preterea delicta, quibus ex necessitate secularium negociorum involvimur, multiplici elemosine largitione oportet ut emaculemus. Unde est, quod cives nostri Brandeburgenses, ad sinum misericordie nostre concurrentes et gratiam nostram impetrantes ab omni exactione telonei ex hoc nunc et in perpetuum absolvimus.

Accidit autem ut prenominatus marchio sedens in castrum suum Havelberg ad placitum suum, quod vulgo dicitur bottinhc, pro tribunali, a baronibus [überschrieben: suis] inquisivit, quod castrum principatus eius spetialiter principale nomen teneret. Surgens quidem unus de primis consilii et palacii domini marchionis, nomine Borchardus, pro omnibus et pre omnibus circumsedentibus respondit: pre ceteris castris tocius marchie Brandeburg gloriosum eius nomen est et famosum, regale castrum, cambera imperialis, sedes episcopalis.

Eapropter deliberato a marchione et primatibus eius communi consilio, civibus Brandeburgensibus libera emendi et vendendi per omnem terram dicioni nostre [überschrieben: eius] subiectam data est potestas absque teloneo. Generaliter autem teloneum de piscibus non remisit, nisi tantum de allecibus [überschrieben: sturionibus], murenis et lassis. Quicumque hanc perpetuam istius confederationis violaverit stabilitatem, Brandeburgensis marchionis et eius successorum incurrisse noverit offensionem. Anno dominice incarnationis MCLXX, regnante domino F[riderico]. imperatore et domino episcopo Willemaro Brandeburgensi, coram idoneis testibus hec data sunt. Hec scripsit Wiricus Francigena, capellanus domini marchionis eiusdem Ottonis.

Übersetzung

Im Namen der heiligen, ungeteilten Dreifaltigkeit. Allen Gläubigen, den gegenwärtigen wie den zukünftigen, sei jetzt und in alle Ewigkeit bekannt: Ich, Otto, von Gottes Gnaden Markgraf von Brandenburg, und meine Gemahlin Judith sowie unsere Söhne, der größere, Otto, und der kleinere, Heinrich, erkennen an, dass die Herrschaft und der Titel unseres Namens und Amtes uns von Gott auferlegt worden ist, damit wir Väter der Waisen und Anwälte der Witwen seien. Überdies sollen wir die Verfehlungen, in die wir durch unsere weltlichen Aufgaben hineingezogen werden, durch reichliches Spenden von Almosen sühnen. Deshalb befreien wir unsere Brandenburger Bürger, die zu uns kommen und unsere Gunst erflehen, von allen Zollabgaben von nun an und in alle Ewigkeit.

Es trug sich aber zu, dass der genannte Markgraf, der in seiner Burg Havelberg seinem allgemeinen Gerichtstag, der in der Volkssprache Botding heißt, zur Rechtsweisung vorsaß, von seinen Großen (barones)[1] erfragte, welche Burg seines Fürstentums einen besonders vornehmen Namen trage. Da erhob sich Burchard, einer der Ersten im Rat und am Hof des Herrn Markgrafen, und antwortete für alle und vor allen Umsitzenden: Vor den übrigen Burgen der ganzen Mark – die Brandenburg, sie hat einen ruhmreichen und weithin bekannten Namen als königliche Burg, kaiserliche Kammer und Bischofssitz.

Deshalb wurde nach gemeinsamer Beratung des Markgrafen und seiner Großen (primatibus) den Brandenburger Bürgern die Freiheit gewährt, in dem gesamten unserer [übergeschrieben: seiner] Herrschaft unterworfenen Land ohne Zoll zu kaufen und zu verkaufen. Den Zoll von den Fischen aber überließ er ihnen nicht insgesamt, sondern nur von Heringen, [übergeschrieben: Stören], Maränen[2] und Lachsen. Jeder, der versuchen sollte, die dauernde Geltung dieser Abmachung zu verletzen, muss wissen, dass ihn der Zorn des Markgrafen von Brandenburg und seiner Nachfolger treffen wird. Gegeben im Jahre 1170 nach der Geburt des Herrn, zur Zeit der Herrschaft des Herrn Kaisers F[riedrich] und des Herrn Bischofs Wilmar von Brandenburg vor glaubwürdigen Zeugen. Dies hat geschrieben Wirich Francigena, der Kaplan des Herrn Markgrafen Otto.

[1] Barones entspricht offenbar dem im dritten Teil gebrauchten Wort primates.

[2] Zur Gleichsetzung der Muränen der Urkunde mit den Maränen vgl. Schich, Muräne oder Maräne?

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Quellen

Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, hrsg. von Adolph Friedrich Riedel, Hauptt. I, Bd. 8–9, Berlin 1847–1849.

Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus askanischem Hause, Lfg. 1–12, bearb. von Hermann Krabbo/Georg Winter (Veröffentlichungen des Vereins für Geschichte der Mark Brandenburg), Leipzig/München/Berlin 1910–1955.

Regesten der Urkunden und Aufzeichnungen im Domstiftsarchiv Brandenburg, T. 1: 948–1487, bearb. von Wolfgang Schößler (Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, Bd. 36), Weimar 1998.

Literatur

Helmut Assing, Brandenburg, Anhalt und Thüringen im Mittelalter. Askanier und Ludowinger beim Aufbau fürstlicher Territorialherrschaften, hrsg. von Tilo Köhn/Lutz Partenheimer/Uwe Zietmann, Köln/Weimar/Wien 1997.

Ders., Die Herausbildung einer brandenburgischen Landesstimme als entscheidende Voraussetzung der späteren markgräflichen Zugehörigkeit zum Kurkolleg, in: Joachim Müller/Klaus Neitmann/Franz Schopper (Hrsg.), Wie die Mark entstand. 850 Jahre Mark Brandenburg (Forschungen zur Archäologie in Brandenburg, Bd. 11/Einzelveröffentlichung des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, Bd. 9), Wünsdorf 2009, S. 400–420.

Clemens Bergstedt, Grundzüge der frühen historisch-politischen Entwicklung der Markgrafschaft Brandenburg (1170–1220), in: Heinz-Dieter Heimann u. a. (Hrsg.), Weltbilder des mittelalterlichen Menschen (Studium litterarum, Bd. 12), Berlin 2007, S. 171–189.

Hermann Krabbo, Die Urkunde des Markgrafen Otto I. für die Bürger von Brandenburg vom Jahre 1170, in: Jahresbericht des Historischen Vereins zu Brandenburg a. H. 41/42 (1910), S. 1–25.

Michael Menzel, Pas de deux? Brandenburg und das Reich im Mittelalter, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 62 (2016), S. 3–24.

Joachim Müller/Klaus Neitmann/Franz Schopper (Hrsg.), Wie die Mark entstand. 850 Jahre Mark Brandenburg (Forschungen zur Archäologie in Brandenburg, Bd. 11/Einzelveröffentlichung des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, Bd. 9), Wünsdorf 2009.

Lutz Partenheimer, Die Entstehung der Mark Brandenburg, Köln/Weimar/Wien 2007.

Ders., Vom Hevellerfürstentum zur Mark Brandenburg, in: Joachim Müller/Klaus Neitmann/Franz Schopper (Hrsg.), Wie die Mark entstand. 850 Jahre Mark Brandenburg (Forschungen zur Archäologie in Brandenburg, Bd. 11/Einzelveröffentlichung des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, Bd. 9), Wünsdorf 2009, S. 298–323.

Wolfgang Podehl, Burg und Herrschaft in der Mark Brandenburg (Mitteldeutsche Forschungen, Bd. 76), Köln/Wien 1975.

Winfried Schich (Hrsg.), Beiträge zur Entstehung und Entwicklung der Stadt Brandenburg im Mittelalter (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 84), Berlin/New York 1993.

Ders., Die Bedeutung von Brandenburg an der Havel für die mittelalterliche Mark Brandenburg, in: Joachim Müller/Klaus Neitmann/Franz Schopper (Hrsg.), Wie die Mark entstand. 850 Jahre Mark Brandenburg (Forschungen zur Archäologie in Brandenburg, Bd. 11/Einzelveröffentlichung des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, Bd. 9), Wünsdorf 2009, S. 431–451.

Ders., Muräne oder Maräne? Bemerkungen zum markgräflichen Zollprivileg für die Brandenburger Bürger von 1170, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 69 (2018), S. 213–222.

Johannes Schultze, Die Mark Brandenburg, Bd. 1, Berlin 1961.

Ders., Die Mark und das Reich, in: ders., Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte. Ausgewählte Aufsätze, hrsg. von Wilhelm Berges (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin beim Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, Bd. 13), Berlin 1964, S. 70–103 [Erstdruck 1954].

Empfohlene Zitierweise

Winfried Schich, Das markgräfliche Zollprivileg für die Brandenburger Bürger von 1170, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Zollprivileg-1170 [abgerufen am: TT. Monat JJJJ]. Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.